Konglomerat aus Akteuren

Bildungsrauschen

2015 gingen Philipp Mattern und Matthias Lindner in ihrem Buch »Warum Bildungslandschaften? - Einige Überlegungen zu Form und Funktion einer eigenartigen Figur« der Frage nach, was Bildungslandschaften seien und bemerkten, dass der Begriff zwar Konjunktur habe, ihm jedoch die Definition fehle. Stattdessen finde man in der einschlägigen Literatur Umschreibungen durch Aufzählung von Eigenschaften oder Typologien, denen das Verständnis von Bildungslandschaft als ein »Konglomerat aus Akteuren verschiedenster Couleur gemein sei, die verzahnt, vernetzt und miteinander abgestimmt ein Gesamtsystem dessen zu institutionalisieren versuchen, was man im weitesten Sinne als «Bildung» bezeichnen kann« (widersprueche-zeitschrift.de).

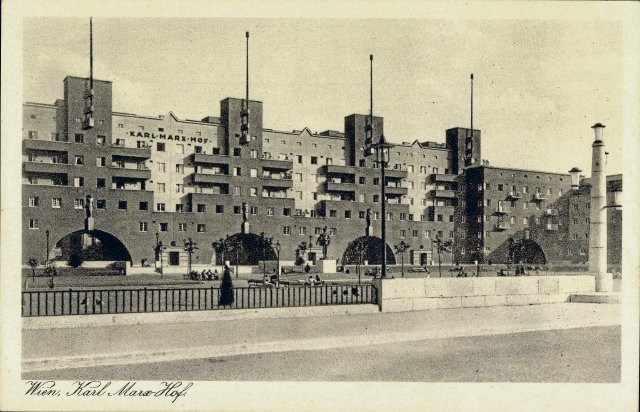

Geschichtlich steht die Idee der Kommunalen Bildungslandschaften in engem Zusammenhang zum sozialräumlichen Denken seit den 1970er und 80er Jahren. (sozialraum.de). 2007 gab der Deutsche Städtetag eine Erklärung heraus, in der er sich für eine Vernetzung aller pädagogischen Einrichtungen auf lokaler bzw. kommunaler Ebene aussprach und diese Vernetzung erstmalig als Bildungslandschaft betitelte. Aber bereits 1983 schwebte dem Kunst- und Kulturpädagogen Wolfgang Zacharias die Idee einer »Lebenswelt als Lernumwelt« vor, die sich von der »Eisdiele als Treffpunkt einer Clique über den Saxophonkurs in der Volkshochschule bis hin zur Spielaktion« erstreckt.

Heute ist das Konzept der Kommunalen Bildungslandschaften politisch etabliert. Als wohl bekanntestes Beispiel dürfte der Rütli-Campus in Berlin-Neukölln gelten. Zudem nahmen sich zahlreiche Publikationen des Themas an (fachportal-paedagogik.de). Und auch Bildungspolitiker äußern sich beflissentlich, wie die ehemalige grüne Berliner Schulsenatorin Sybille Volkholz, die in Bildungslandschaften »Verantwortungsgemeinschaften« sieht (boell.de). Lena Tietgen

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.