Feminisierung & Lohnarbeit

Neues Heft der »Z«

Nicht zufällig hat die Vierteljahresschrift »Z« für ihr neues Heft die Feminisierung der Lohnarbeit als Schwerpunkt gewählt. Die nach wie vor zu beobachtende systematische und hartnäckige Diskriminierung und Unterdrückung der Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft hierzulande sind auch ein Schwerpunkt in den aktuellen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit und nicht nur in Wahlprogrammen der Parteien. Es geht um soziale Gerechtigkeit, um Erwerbsquoten, Arbeitszeiten und Lebensperspektiven und um - was für bürokratische Wortungeheuer - »Entgeltlücken« und »Teilzeitfalle«. Es geht um Doppelbelastung mit Haushalt und Kindererziehung, um Verbesserung der öffentlichen Kinderbetreuung, um die Benachteiligung von Frauen hinsichtlich der Rente und um Probleme der Pflege.

Die heutigen Konflikte zwischen Lohnarbeit, Kapital und Arbeit werfen Fragen nach historischen Erfahrungen auf. Diesen stellt sich im neuen Heft der »Z« André Leisewitz. Die gegenwärtige Grundstruktur der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung und Diskriminierung der Frauen habe sich im Übergang von vorkapitalistischen Formen der Arbeit zur kapitalistischen Lohnarbeit herausgebildet. Anhand einer Übersicht über quantitative Entwicklungstrends der weiblichen Erwerbs- und Lohnarbeit seit Beginn des 19. Jahrhunderts belegt Leisewitz, dass diese - nach einer Phase der Stagnation - seit den 1970er Jahren in der Bundesrepublik (vorrangig allerdings als Teilzeitarbeit) zugenommen hat. Mit dem Übergang zur intensiv erweiterten Reproduktion in den Kernbereichen der Wirtschaft in den 1960er/1970er Jahren und der Verknappung an Arbeitskräfteressourcen seien die Frauenerwerbsquote und die primär weibliche Teilzeitarbeit angestiegen. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad von Frauen blieb trotzdem gering, woran sich bis heute nicht viel änderte.

Die »nd«-Redakteurin Nelli Tügel untersucht soziale Protestbewegungen und Streiks in weiblich dominierten Berufen am Beispiel der von ver.di initiierten Krankenhausstreiks der letzten Jahre. Solche Streiks unterschieden sich deutlich von den »großen Kämpfen« der 1970er und 1980er Jahre, in denen Frauen eher auf die Rolle der Helferinnen der streikenden Männern beschränkt wurden. Den Schwerpunkt des Heftes komplettieren die Beiträge von Christa Winterich über »Womennomics« und Geschlechterverhältnisse sowie von Ursula Schumm-Garling über die ungleiche Bezahlung von Frauen.

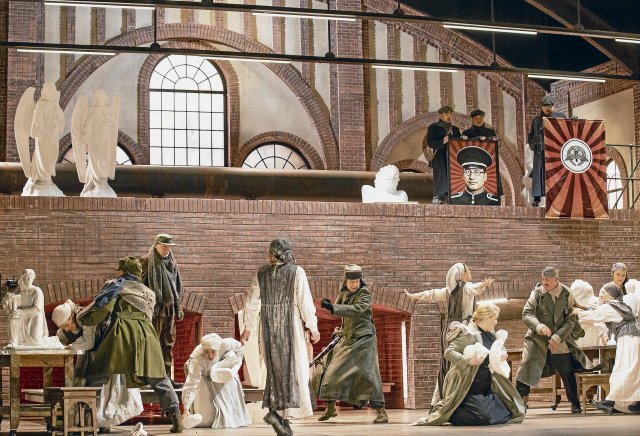

Für historisch Interessierte finden sich in dem Heft zudem Aufsätze über Antonio Gramsci (Sabine Kebir), über die russische Oktoberrevolution von 1917 (Wladislaw Hedeler) und über Friedrich Engels’ Revolutionsauffassungen (Georg Fülberth). Zudem wird der historische Hintergrund von Raoul Pecks Film »Der junge Karl Marx« beleuchtet.

Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Heft 110. 222 S., br., 10 €.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.