- Politik

- Generalstreik 1948

Der Mythos der Bundesrepublik

Ludwig Erhard wird zu Unrecht als Vater der Sozialen Marktwirtschaft verehrt, sagt der Historiker Uwe Fuhrmann. Entscheidend für ihre Entstehung war vielmehr der bislang letzte deutsche Generalstreik.

Ich habe die Beobachtung gemacht, dass den meisten Menschen nichts einfällt zum 12. November 1948. Teilen Sie diese Beobachtung?

Auf jeden Fall. Selbst historisch und politisch hervorragend informierte Leute wissen dazu meist wenig bis gar nichts.

Uwe Fuhrmann hat nach einer Schreinerlehre in Düsseldorf Geschichte in Berlin studiert. Seine Promotion »Die Entstehung der ›Sozialen Marktwirtschaft‹ 1948/49. Eine historische Dispositivanalyse« ist 2017 beim Verlag UVK erschienen. Als Teil des AK Loukanikos veröffentlicht er seit Jahren auch zu Fragen kritischer Wissenschaft und linker Geschichtspolitik (u.a. »History is unwritten« bei edition assemblage). Momentan arbeitet Fuhrmann zum Thema Geschlecht und Klasse um 1900 und an einer Biografie der Gewerkschafterin Paula Thiede (1870 - 1919), die im Frühjahr 2019 erscheinen wird. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Uni Leipzig.

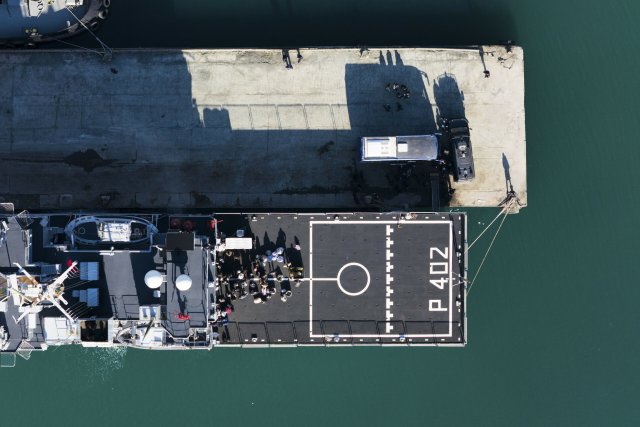

Foto: privat

Lüften wir also das Geheimnis: Was ist am 12. November 1948 passiert?

Am 12. November 1948, das war ein Freitag, hat in der damaligen Bizone, also dem Teil Deutschlands, der nach dem Zweiten Weltkrieg der US-amerikanischen und der britischen Besatzungsmacht unterstellt war, ein Generalstreik stattgefunden. An diesem Generalstreik haben sich etwa neun von zwölf Millionen Beschäftigten beteiligt.

Worum ging es?

Am 20. Juni 1948 war eine Währungsreform in Kraft getreten, die mit einer Abwertung der Sparguthaben einherging. Die Löhne wurden nicht erhöht, sie waren gesetzlich eingefroren. Gleichzeitig gab es eine handstreichartige Freigabe der Preise, die erst im Nachhinein gesetzlich sanktioniert wurde. Aber konkret vor Ort wurden am 21. Juni für fast alle Warengruppen Preise gefordert, die wesentlich höher lagen als das Lohnniveau und auch als das Preisniveau zuvor. Die Währungsreform war also so gestaltet, dass sie erhebliche soziale Ungerechtigkeiten nach sich zog. Das führte zu ersten Spontanreaktionen. Die waren vor allem auf Wochenmärkten zu beobachten.

Es gab also schon in den Monaten vor dem Generalstreik Proteste?

Ja. Zunächst waren das spontane Artikulationen von Unmut: Kartoffelschlachten, zerstörte Eierstände. Die nächste Stufe der Proteste war etwas organisierter: sogenannte Kaufstreiks. Da haben sich Leute zusammengetan, teilweise schon mit lokalen Gliederungen der Gewerkschaften, aber oft auch einfach so, und haben zum Kaufstreik aufgerufen. Es folgten größere lokale Demonstrationen. Dann wurde eine Gewerkschaftskampagne initiiert: »Herunter mit den Preisen«. Das war vor Ort lokal zeitlich begrenzt erfolgreich, nicht aber strukturell.

Und dann?

Dann folgten Mitte und Ende Oktober riesige regionale Demonstrationen, vor allem in Mannheim, Bremen und Stuttgart. Daraufhin und unter internem Druck, haben die Gewerkschaftsbünde den Generalstreik beschlossen. Und der war dann wie gesagt an einem Freitag, dem 12. November, begrenzt auf einen Tag. Er war als Arbeitsruhe konzipiert, die Gewerkschaften haben ihren Gliederungen vorgegeben, dass es weder Streikposten noch Kundgebungen noch Demonstrationen geben durfte.

Warum?

Das hatte etwas mit den Stuttgarter Vorfällen zu tun, wo es im Anschluss an eine Gewerkschaftskundgebung im Oktober Ausschreitungen gegeben hatte. Die Gewerkschaften hatten Angst, das könne sich wiederholen. Dazu muss man sich auch vergegenwärtigen, dass es innerhalb der Gewerkschaften Flügelkämpfe gab; es gab kommunistische Betriebsräte, denen wollte man keine Plattform bieten. Ich würde darüber hinaus ergänzen, dass es Ziel und Selbstverständnis der Gewerkschaftsleitungen war, auf Augenhöhe zu verhandeln. Dafür brauchten sie Druck, wollten aber das Heft des Handelns auch in der Hand behalten.

Es ist im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit verankert, dass es in Deutschland keine Generalstreiks gibt. Das hängt auch mit dem Streikrecht zusammen, unter anderem damit, dass anders als in anderen Ländern politische Streiks verboten sind. Wie war das denn 1948?

Rechtliche Überlegungen haben kaum eine Rolle gespielt. Ich würde das aber als einen sehr politischen Streik einschätzen, weil es in den Streikforderungen nicht nur um konkrete Maßnahmen zur Preisherabsetzung ging, sondern auch um die Inkraftsetzung von Mitbestimmungsgesetzen. Es ging auch um wirtschaftsdemokratische Forderungen und um die Sozialisierung großer Industrien. Und das sind ganz klar politische Forderungen.

Vorhin sagten Sie doch, es ging um die Preise ...

Über den konkreten Auseinandersetzungen lag eine ganz grundsätzliche Diskussionen um die Ausrichtung der Wirtschaft im entstehenden Weststaat. Die Gewerkschaften sahen sich selbst als Akteur, der die neue Gesellschaft mit aufbaut. Dazu gehörte für sie Mitbestimmung, Sozialisierung von Schlüsselindustrien und das Ganze war verknüpft mit einem diffusen Wirtschaftsdemokratiebegriff.

Wie haben sich denn die Forderungen geäußert, wenn es keine Kundgebungen am Tag des Generalstreiks gab, auf denen beispielsweise Reden gehalten wurden?

Zum Generalstreik selbst gab es einen zentral beschlossenen Forderungskatalog von zehn Punkten. Der wurde als Plakat verteilt bis in die kleinsten Gliederungen hinunter. Und es gab dazu noch einen erläuternden Text, der zum Teil auf der Rückseite mitgeliefert worden ist. Was sich darin nicht wiederfindet, ist die Buntheit der Diskussion innerhalb der Protestbewegung in den Monaten vorher. Dies nachzuvollziehen, ist daher für einen Historiker nicht ganz so einfach. Das geht aber.

Ein Beispiel: Es gibt eine Sammlung von Protestresolutionen aus Bayern, wo es zwischen Mitte August und Mitte September über 40 Kundgebungen gab, mit teilweise bis zu 100 000 Leuten, teilweise 700 in ganz kleinen Orten. Und die haben alle vor Ort eine Resolution verfasst. Und diese haben sie in Kopie an die Bizonenverwaltung geschickt, die das wiederum später ans Bundesarchiv abgegeben hat. Ein toller Quellenbestand.

Spielte der Ost-West-Konflikt eine Rolle in diesen Debatten?

Erstaunlich wenig. Es gab da kleinere Äußerungen oder Verweise, aber im Prinzip war das ganz auf die Bizone zugeschnitten. Der Bezug zur SBZ oder Sowjetunion war marginal.

Welche Folgen hatten die Protestwelle und der 12. November 1948?

Die Folgen würde ich auf zwei Ebenen ansiedeln: Das eine ist die Wirtschafts- und Sozialpolitik und das andere ist die Diskursgeschichte. Ab September wurden als Reaktion auf den Druck verschiedene Maßnahmen beschlossen. Eines der bekanntesten ist das Jedermann-Programm. Da wurde ein staatlicher Rahmen vorgegeben, zu welchen Preisen, zu welcher Qualität Waren gefertigt werden müssen. Wer sich als Unternehmer darauf eingelassen hat, hat Rohstoffe zugewiesen bekommen, durfte daraus fertigen und das dann zu festgelegten Preisen verkaufen. Auch die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung geht auf den Herbst 1948 zurück.

Auf der Diskursebene hat sich die Soziale Marktwirtschaft durchgesetzt

Sie sagen also, dass ohne die Protestwelle aus dem Jahr 1948 sich die Soziale Marktwirtschaft nicht durchgesetzt hätte?

Ja.

Woran machen Sie das fest?

Zum einen gab es zuvor gar kein Konzept Soziale Marktwirtschaft. Es gab das Büchlein Alfred Müller-Armacks, der 1946/47 etwas dazu geschrieben hatte, die Auflage lag bei etwa 200 Stück, war also sehr gering. Das war aber kein umsetzbares Konzept und in der Politik war das nicht bekannt.

Am nächsten in Richtung eines Konzeptes gingen die Überlegungen von Leonhard Miksch. Miksch war Sozialdemokrat und Ordoliberaler, ein führender Mitarbeiter von Ludwig Erhard, dem Direktor der Verwaltung für Wirtschaft. Miksch ist aber mit seinen Vorschlägen, wie nach der Währungsreform mit den Preisen und mit der Wirtschaftsordnung umzugehen sei, an Erhard gescheitert.

Erhard wollte zu diesem Zeitpunkt noch eine Freie Marktwirtschaft einführen. Und da kommt dann die Protestbewegung ins Spiel, die nicht locker gelassen hat und die zusammen mit den Preisforderungen auch ein anderes Wirtschaften einforderte.

Und dann änderte Erhard seine Haltung?

Was da um den Generalstreik herum entstanden ist, war ein neuer Diskurs als Reaktion darauf, dass man die zunächst angestrebte Freie Marktwirtschaft nicht durchsetzen konnte, weder wirtschaftspolitisch noch diskursiv. Wenn man Diskurs als eingeübtes Sprechen über einen bestimmten Gegenstand versteht, kann man schauen: Wo wurde das erste Mal eine Äußerung - in diesem Fall »Soziale Marktwirtschaft ist das Beste, was uns passieren kann« - getätigt. Wenn es dann mehrere Äußerungen von vergleichbaren Sprechern gibt, ändert sich das zu einer Aussage. Und wenn diese Aussage sich verdichtet, dann ist es ein Diskurs. So war es 1948: Zuerst gab es Äußerungen zur Sozialen Marktwirtschaft, die haben sich unter dem Eindruck der Protestbewegung zu einem Diskurs verdichtet.

Können Sie das an einem Beispiel erläutern?

Vor dem Generalstreik gab es schon mal einen quantitativen Höhepunkt Mitte August 1948, ein Wochenende, an dem sehr viele Demonstrationen stattgefunden haben. Am 17. August hat dann die SPD, die in der Protestbewegung keine Rolle spielte, die Proteste aber quasi ins Parlament übersetzte, ein Misstrauensvotum gegen Ludwig Erhard im Parlament eingebracht. Unter dem Druck dieses Misstrauensvotums ist das erste Mal das Wort Soziale Marktwirtschaft von Erhard genannt worden. Beim zweiten Mal, kurz vor dem Generalstreik, gab es ein neues Misstrauensvotum der SPD, diesmal gegen Erhard und Hermann Pünder, den Oberdirektor des Wirtschafsrates der Bizone, also Erhards Vorgesetzten. In Reaktion auf dieses Misstrauensvotum hat Pünder so eine Art Regierungserklärung gehalten und die Soziale Marktwirtschaft zur Politik der CDU erklärt.

Auch die bekannte Linkspartei-Politikerin Sahra Wagenknecht ist ein Fan der Ordoliberalen und von Ludwig Erhard. Jetzt sagen Sie, dass Erhard eigentlich zu Unrecht die Rolle als »Vater der Sozialen Marktwirtschaft« zugewiesen bekommt, und dass dafür vielmehr eine Protestbewegung ausschlaggebend war, an die sich aber kaum noch jemand erinnert. Was bedeutet das für die positiven Bezüge der Gegenwart?

Was die Position von Sahra Wagenknecht in dieser Debatte angeht, so kann ich den Beschreibungen des Widerspruchs zwischen Wirtschaftsmacht und Demokratie, die sie in dem infrage stehenden Buch »Freiheit statt Kapitalismus« vorträgt, einiges abgewinnen. Die Erhard-Bezüge hingegen halte ich für einen guten Witz. Und ich meine das »gut« wirklich ernst: In diesem ganzen Ludwig-Erhard-Hype einfach mal so durchzuargumentieren, dass Erhards Ideen in den Sozialismus führen würden, ist eine charmante Idee. Das ist ein lustiges Gedankenspiel.

Für eine Strategiedebatte in der LINKEN halte ich die Bezüge allerdings für einen großen Fehler.

Warum das?

Weil diese Interpretation zum ersten nicht viel mit den historischen Zusammenhängen zu tun hat, und zum zweiten, weil Wagenknecht damit dem Staat und Wirtschaftskonzepten die alleinige Handlungsmacht zuweist. Das führt in eine ohnmächtige Perspektive, die darauf hinausläuft, dass man auf führende Politiker und Denker angewiesen ist. In der konkreten Entstehung der Sozialen Marktwirtschaft kann man aber beobachten, dass eine sozialere Gesellschaft - wie unvollkommen und widersprüchlich die dann auch sein mag - erstritten wird durch die Aktivierung seiner selbst.

Übertragen wir neun Millionen Streikende von zwölf Millionen Beschäftigten insgesamt im Jahr 1948 auf den Euro-Raum: Wenn hundert Millionen Erwerbstätige für die Sozialisierung von wichtigen Industrien, höhere Löhne und eine andere Wirtschaft streiken würden, dann - da bin ich mir sicher - würden wir das soziale Europa kriegen, von dem zum Beispiel viele Gewerkschafter träumen. Das ist die aus der Erfahrung von 1948 ableitbare Perspektive für Veränderungen: eine Aktivierung der Menschen statt auf bessere Konzepte zu warten, die sich irgendwie von selbst durchsetzen sollen.

Sie haben für die Untersuchung der Proteste eine Diskursanalyse angewandt. Das klingt überraschend: Diskursanalyse und Sozialproteste. Warum passt das zusammen?

Am Anfang standen die Sozialproteste, dann habe ich aber schnell gemerkt in den Quellen, dass sich in dieser Zeit das Sprechen über Wirtschaft verändert hat, in Zusammenhang mit diesen Protesten. Dann habe ich angefangen, mir diskursanalytische Ansätze anzuschauen. Und weil ich dabei die Sozialproteste nicht aus dem Blick verlieren wollte, habe ich mich dafür entschieden, eine sogenannte Dispositivanalyse anzuwenden, was im Grunde eine in eine Gesellschaftsgeschichte eingebettete Diskursanalyse ist.

Das müssen Sie erklären.

Ich versuche es mal so: Gesellschaftliche Entwicklung wird netzförmig verstanden. Das heißt, verschiedene Sachen hängen miteinander zusammen, sie sind verbunden durch Fäden oder Linien. Das kann Architektur sein, das können Gesetze sein, das können Praktiken sein, das kann aber auch eine bestimmte Sprechweise sein. Und wenn diese Sachen zusammenhängen, dann wird dieses Netz, nach Michel Foucault, Dispositiv genannt. Wenn ein Knoten dieser Fäden und Linien in Bewegung kommt, hat das Auswirkungen auf die anderen. Es geht also um ein Verständnis von verschiedenen Themenbereichen und davon, wie die miteinander zusammenhängen. Ich habe versucht, das methodisch umzusetzen.

Warum werden Sozialgeschichte und Diskursanalyse nicht öfter zusammengebracht?

Die Diskursanalyse an sich ist keine klassische geschichtswissenschaftliche Methode. Sie kommt sehr linguistisch daher und bringt auch hohe Hürden mit sich.

Welche?

Sie hat eine ziemlich anspruchsvolle theoretische Grundlage, sie ist schwer zu operationalisieren, eine große Menge textlicher Quellen muss verarbeitet werden, was in der individuellen Forschertätigkeit schwer zu bewerkstelligen ist. Die Diskursanalyse zusätzlich in Zusammenhang zu bringen mit Bereichen, die von anderen Leuten untersucht werden - Sozialgeschichte zum Beispiel - das ist relativ selten.

Warum ist das so?

Ich vermute, dass das auch mit den Bedingungen zu tun hat, unter denen entschieden wird, welche Forschung gefördert wird und welche nicht. Es erscheint erfolgversprechender, wenn man sich einem Ansatz klar zuordnet. Wenn man eine Kombination von verschiedenen Ansätzen wählt, die institutionell nicht viel miteinander zu tun haben, sitzt man zwischen den Stühlen.

Es entwickeln sich zudem oft Eigendynamiken, nach dem Motto: Jetzt gucken wir uns alle was Neues an und lassen das Alte hinter uns. Und dann sind Ansätze plötzlich getrennt, die eigentlich als Erweiterung gedacht waren. Dann entstehen unterschiedliche Schulen, obwohl es so von den Urhebern oft gar nicht gedacht war. Das wird aber gerne anders gelesen, an Universitäten ganz besonders. Ich habe mit meinem Vorgehen dagegen versucht, Marx und Foucault zusammenzudenken.

Die Protestbewegung und der Generalstreik hatten enorme Folgen auf die weitere Entwicklung der Bundesrepublik. Warum erinnert sich dennoch heute keiner mehr an diesen Tag?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist da die kurzfristige Historisierung dieses Tages beziehungsweise der Protestbewegung: Ludwig Erhard und Hermann Pünder haben ab den Tagen um den Generalstreik herum behauptet, dass sie Soziale Marktwirtschaft schon immer gewollt hätten. Damit wurden die Erfolge der Protestbewegung unsichtbar gemacht. Weil sie das als die eigene Politik von Anfang an ausgegeben haben, was nachweislich falsch ist.

Zum zweiten ist da die SPD, die zwar am Anfang, als Soziale Marktwirtschaft das erste Mal im Raum stand, im Parlament noch versucht hat, Erhard damit vor sich her zu treiben, die aber schnell ihre Haltung geändert hat. 1949 hieß es dann aus der SPD, das Wort wäre Schönfärberei, es wurde als propagandistisches Tarnwort gebrandmarkt. Damit ging dann aber auch die Entstehungsgeschichte perdu.

Drittens: Die Akteure, einschließlich der Gewerkschaften, waren in den folgenden Jahrzehnten auf einem Kurs von Sozialpartnerschaft. Unter materiellen Gesichtspunkten aus Sicht der Lohnabhängigen war das sehr erfolgreich, wenn man es vergleicht mit der Geschichte des Kapitalismus zuvor. Das hieß aber auch: Es gab einfach keine Gesellschaftsinterpretation mehr, aus der heraus die Proteste des Jahres 1948 zu verstehen gewesen wären. Und es gab auch keine Notwendigkeit, sich eine Tradition daraus abzuleiten.

Zum letzten: Der Tag selbst, der 12. November, war auf Langeweile hin konstruiert, eben als Arbeitsruhetag. Es gibt kaum Erlebnisse, die damit verbunden sind bei den Protagonisten. Und es hat sie in den Jahrzehnten danach auch niemand gefragt.

Wünschen Sie sich, dass der 12. November 1948 zukünftig eine größere Rolle beispielsweise in der Erinnerungspolitik der Gewerkschaften spielt?

Es gibt keinen Grund, daraus eine Heldengeschichte zu machen. Aber wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man wahnsinnig viel lernen. Der Sozialstaat ist heute weltweit auf dem Rückzug, gleichzeitig ist eine lange Phase von neuen Kämpfen angebrochen. Da kann es nur helfen, wenn man historisches Material hat, auf dessen Grundlage man überlegen kann: Wie kann man sich verhalten, was ist gut, was ist schlecht, was wollen wir heute, was wollten wir vorgestern.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.