- Kultur

- »Sweet Country«

Trennungen zwischen den Menschen

Wo die Machtverhältnisse asymmetrisch sind, ist Gewalt das Ergebnis: Das australische Westerndrama »Sweet Country«

Im Rückblick erscheint die Zahl der filmischen Mythendestruktionen im Western-Genre die Zahl der ungebrochen mythisierenden Klassiker zu übersteigen. Spätestens mit den Filmen, die Anthony Mann in den 50er Jahren mit James Stewart gedreht hat, wird die Figur des ehrbaren Westernhelden brüchig (allen voran »Nackte Gewalt«, USA 1953). Im Italo-Western brach das sadistische Potenzial dann vollends durch. Die wenigen Western, die heute noch gedreht werden, wirken dementsprechend nur für jene irgendwie dekonstruktiv, die den klassischen Westernhelden als eindeutige, positive Figur noch vor Augen haben. Ansonsten nimmt man das von Filmen wie »Erbarmungslos« (1992), »The Homesman« (2014) oder der Fernsehserie »Deadwood« (2004 bis 2006) nahegelegte Geschichtsbewusstsein, in dem die Erschließung des Landes und die Etablierung einer staatlichen Ordnung als Gewaltgeschichte gespeichert ist, als die eigentliche zentrale Genre-Erzählung.

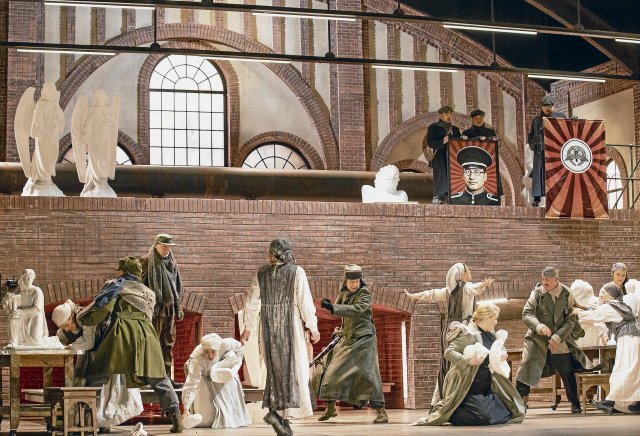

An diese Erzählung knüpft der Western »Sweet Country« (Australien, 2017) an und überträgt sie ins Australien der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das bürgerliche Recht war im australischen Norden damals noch nicht flächendeckend etabliert, die Besiedelung des Landes durch die weißen Eroberer noch nicht lange her. Die Indianer sind hier Aborigines, die auf den Farmen der Weißen arbeiten. Sam (Hamilton Morris, mit beeindruckender, stiller Präsenz) und seine Frau Lizzie (Natassia Gorey Fuber) sollen auf der Farm des offenbar traumatisierten Kriegsheimkehrers Henry March (Ewen Leslie) aushelfen. Sie gehören einem Priester (Sam Neill), der freundlichsten Figur in diesem Film, der aber immer noch ganz selbstverständlich seine Bediensteten an den neuen Nachbarn verleiht. Eine Instanz, die die Quasi-Sklaverei infrage stellen würde, existiert nicht.

March wird übergriffig und verliert die Selbstkontrolle, die Situation eskaliert, und Sam und Lizzie müssen fliehen. Eine klassische Genre-Konstellation, der der Film sich hier bedient: eine Gruppe Männer, die die Ordnung repräsentiert, jagt einen unfreiwilligen Outlaw und damit die Figur, die in diesem Film einem Helden noch am nächsten kommt.

Seine stärksten Momente findet das Filmdrama »Sweet Country«, wenn es die australische Natur auf seine Figuren niedergehen lässt. Die Hitze zuallererst: Die Szene, in der Sam einen seiner Verfolger in eine Salzwüste lockt und dieser dort von der Sonne fast verbrannt wird, ist intensiv und wirkt unmittelbar körperlich; die Szene, in der der gleiche Verfolger - ein Mensch, dem man ansonsten nichts Gutes wünscht - sich in einen See stürzt und die verbrannte Haut kühlt, erleichternd. So schwingt man auf einer basalen körperlichen Ebene irgendwann mit beiden mit, noch vor jeder moralischen oder gar politischen Interpretation des Geschehens: mit Sam, dem man wünscht, dass er entkommt, und mit dem Verfolger, der vom Hass getrieben fast verglüht. Ein Zeichen dafür, dass Regisseur Warwick Thornton und sein Kameramann Dylan River, der ansonsten vor allem Dokumentarfilme dreht, bewegte Bilder gefunden haben, die die Trennungen zwischen den Menschen, von denen »Sweet Country« erzählt, filmisch unterlaufen.

Das Werk funktioniert sowohl als Geschichts- wie auch als Genrefilm (was sich ja auch generell nicht ausschließt). Erzählt wird ohne Musikuntermalung und in einem langsamen Schnittrhythmus. Es geht schlecht aus, wenn auch nicht unbedingt wie erwartet. Aber doch so, wie die Verhältnisse, in denen die Menschen hier agieren, es bedingen. Immer wieder sind kurze Gewaltbilder eingefügt - Vorgriffe auf das, was kommt, und Rückblicke auf vergangene Verletzungen. Es entsteht der Eindruck von Zwangsläufigkeit. Und diese Zwangsläufigkeit bildet den eigentlichen Kern des hier entworfenen Bildes von Kolonialisierung: Wo die Machtverhältnisse zwischen den Gruppen, die der Mythos und die Herrschenden definiert haben, radikal asymmetrisch sind, ist das Ergebnis unabwendbar Gewalt.

»Sweet Country«, DVD zu beziehen über absolut-Medien: www.absolutmedien.de.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.