- Kultur

- Leseprobe

Goebbelsschnauze im Wendenland

Jeńka richtete sich die Krawatte. »Die Leute«, sagte er, »die Leute schweigen. Sind vorsichtig geworden. Ich sag’s, wie’s ist: In meiner Gegenwart verstummen sie. Hören auf zu reden. Oder die Unterhaltung wechselt von einem Thema zum anderen. Sogar von einer Sprache in die andere. Vom Wendischen ins Deutsche. Als wollten sie sich über mich lustig machen. Klingt drollig, wenn sie mit mir plötzlich Deutsch reden. Sie machen sich über den Parteigenossen lustig. Seit ich PG geworden bin, sprechen sie mit mir Deutsch. Und absichtlich falsch.«

»Aha«, sagte Beier. »Absichtlich falsch. Interessant! Deutsch, aber mit Fehlern. Um uns zu verarschen.« »Man kann’s ihnen nicht beweisen«, sagte Jeńka. »Manche können’s wirklich nicht. Da schimpft die Wawriken, dass der Brot wieder teurer geworden ist.« Beier lachte auf. Er wiederholte für sich mehrmals »der Brot, der Brot …« Dann verfinsterte sich sein Gesicht. »Wird schon noch lernen, dass sie das Lied zu singen hat, dessen Brot sie isst«, sagte er.

Wieder einmal war ihm bewusst geworden, dass die Wenden, unter denen er für deutsche Ordnung zu sorgen hatte, ihn und seinesgleichen auf die Schippe nehmen konnten. Und sie mussten zuschauen, wie’s geschah. In diesem Fall zuhören, wie’s geschah. Man konnte ihnen nicht den Mund verbieten, denn sie redeten ja, wie’s gewünscht, geboten war. Und trotzdem war’s eine verdammte Verhohnepipelung. Und das Gesetz wirkungslos. Nicht anwendbar.

Jedenfalls wird er auf Leute wie Jeńka und Krawc angewiesen sein, dachte Beier, wenn er in dieser Gegend etwas ausrichten, besser einrichten wollte. Würde also auf Einheimische - es hatte sich in seinem Kopf sogar der Begriff »Eingeborene« gemeldet - zählen müssen.

Krawc, nun nur noch darauf bedacht, auf die Straße treten zu können, an die frische Luft zu gelangen, hatte wieder nach der Türklinke gegriffen. Aber Beier hielt ihn zurück.

»Einen Augenblick noch!«, sagte er. »Was gibt’s im Steinbruch? Was erzählen sich die Brucharbeiter?« Er setzte ein Lächeln auf, um der Frage die offizielle polizeiliche Bestimmtheit zu nehmen.

Krawc antwortete, dass im Steinbruch, also in der Kantine, an der Durchreiche, aus der heraus der alte Kuschk seine Fleischsalate und Schmalzbemmen verkaufte, dass dort und noch an einigen anderen Stellen des Halbach’schen Unternehmens, also auch zum Beispiel am Führerhaus, in dem Franz Glücklich an seinen Steuerrädern saß und den Kran bediente, den man auch Katze nannte - kein Schwein wusste, warum die elektrische Winde, die die Steinbrocken aus dem Bruchloch zog, warum die Winde Katze und nicht Hund genannt wurde -, dass dort zum Beispiel Plakate angebracht worden seien. Dass man aber nur mit Mühe lesen könne, was auf ihnen stehe. Weil sie um die Ecke hingen.

»Um die Ecke?«, fragte Beier. »Um die Ecke«, antwortete Krawc. »Beim Glücklich Franz, hinten am Kranführerhaus. An der Rückwand. Wer wissen will, was auf dem Plakat steht, muss an die Grubenkante treten. Was aber gefährlich ist, weil kein Plakatleser sein Leben riskieren will. Absturzgefahr. Sechzig Meter tief. Wenn man überhaupt so weit fliegt, nachdem man das Plakat gelesen hat.«

»Und was steht auf den verdammten Plakaten?«, wollte Beier wissen. Krawc antwortete, dass auf ihnen stehe, dass die Roten gegen den Führer seien, man solle ihnen nicht trauen. So etwas stehe auf ihnen. Er selbst hätt’s nicht gelesen. Wegen der Absturzgefahr hinter Glücklich Franzes Führerhaus.

»Und in der Kantine? Wo hängt es dort? In der Kantine ist keine Lebensgefahr«, fragte Beier mit einem freundlichen Lächeln, inzwischen auf alles gefasst.

»In der Kantine hängt es an der Tür zum Scheißhaus«, sagte Krawc, drückte die Klinke hinunter und trat in die Dunkelheit des schon sehr späten Tages. Später würde er sich fragen, warum er noch einen Blick durchs Fenster in das schwach beleuchtete Zimmer des Wachtmeisters geworfen hatte. Er hätte schnellen Schrittes das Weite suchen können. Und wäre ganz gefasst zu Hause angekommen. Nun aber sah er Jeńka und Beier am Tisch stehn. Sie unterhielten sich angeregt. Jeńka stützte sich mit beiden Händen auf die Tischplatte. Beier entfernte sich ab und an vom Tisch und kam, so schien es, mit gestiegener Gereiztheit zurück. Jeńka versuchte, ihn zu beruhigen, was ihm aber offensichtlich nicht gelang. Krawc ahnte, dass es um ihn ging, den Schwankenden, den Zweifler, oder hielten die beiden ihn, Krawc, inzwischen schon für einen Verräter. Dem nicht mehr zu trauen war. Einen Fuchs. In Krawc erwachte Neugier. Die sich mit einer unbestimmbaren Angst vermengte.

Krawc wagte einen Schritt nach rechts in den wildbewachsenen Garten des Wachtmeisters. Das Türchen, aus halbmorschen Latten gezimmert, gab nur einen leisen, winselnden Ton von sich. Dann stand er in der Nähe des Fensters. Und konnte, im Gestrüpp des wilden Weines unsichtbar, der Unterhaltung im Zimmer folgen.

Später wird er sich vorwerfen, an dieses Fenster getreten zu sein. Er hätte ruhig nach Hause gehen können, um am nächsten frühen Morgen wieder in den Bruch zusteigen, nach Meißel und Presslufthammer zu greifen. Um den alltäglichen Verrichtungen zu folgen. Nun aber wurde er Zeuge eines hässlichen Plans. »Sie muss weg!«, sagte Beier. Jeńka nickte. Und fragte dann doch, ob es nicht anders ginge? Dass man ganz einfach … »Nein!«, unterbrach ihn Beier. »Geht nicht. Es sind strenge Strafen angesagt, fürs Verschweigen, wenn falsche Angaben gemacht werden, wenn versucht wird, aus Juden Halb- oder Vierteljuden zu machen. Oder anderweitige Versuche unternommen werden, die Anordnung zu umgehen.«

Krawc wusste sofort, von wem die Rede war. Von Hana nämlich. Die sich Schierz schreibt. Aber Křižan genannt wird. Die von Jurij Schierz und seiner Schwester Marja angenommene, von ihnen adoptierte und von ihnen christlich getaufte Hana. Deren leibliche Eltern in Dresden lebten. Und Kreidl hießen. Und Juden waren. Und in Dresden ein Geschäft betrieben. Herrenmode oder so. Und ihre Tochter Schierzens Geschwistern überlassen hatten. Niemand wusste so richtig, warum. Was nun kaum noch eine Rolle spielte. Nun also ging es auch ihr an den Kragen. Wie den Juden überhaupt. In der ganzen Welt. Dem schönen schwarzen Mädel Hana. Křižans Hana. Schierzens Hanka. Kein Stückchen Land war weit genug weg, in dem sie sich verstecken könnte.

»Mein Gott!«, flüsterte Krawc und pflückte ein Blatt vom wilden Weinstock und wischte sich mit ihm den Schweiß von der Stirn. Dann verließ er den Garten des Wachtmeisters. Die Leute kehrten von der Sonntagsmesse zurück. Hier und da blieben ein paar von ihnen stehen und unterhielten sich, was von der soeben gehörten Kanzelrede des Pfarrers in der drei Kilometer entfernten Crostwitzer Gemeindekirche zu halten sei. Was er wohl gemeint haben könnte, dass Gott solche und solche Menschen geschaffen habe. Wohl nach seinem Ebenbilde, aber doch unterschiedlich in Güte und Gattung. Und überhaupt … Man solle nicht alles auf die Goldwaage legen. Und außerdem sei es Zeit, ans Mittagessen zu denken. Also: Ein frohes Osterfest!

Auf der gepflasterten Straße, die in nördlicher Richtung führte und wie ein schnurgerader Markierungsstrich auf der Landkarte aussah, fuhren Hana und Bosćij auf Rädern dahin. Ins Blaue. Ins voreilige Grün des Jahres.

Hana unternahm Ausreißversuche, die ihr schmalbereiftes Zweirad erlaubte. Bosćijs Gefährt, eine Eigenkonstruktion aus Teilen verschiedener Modelle, nötigte seinem Fahrer kraftvolle Pedaltritte ab. Hana war ihm davongeeilt. Er überließ sich seinen quälenden Gedanken, die ihn seit Tagen, Wochen heimsuchten, für die er keinen bestimmbaren Grund ausmachen konnte. Die Tage und Nächte vergingen schneller als gewohnt, die Wirklichkeit mit ihren tausendmal gesehenen Gegenständen schien mit einem Schleier abgedeckt zu sein. Dann aber tauchten aus dem halb Verborgenem wiederholt präzise Bilder auf. Zum Beispiel jenes, das an Birkenzweigen hängende Kleidungsstücke am Rand des Steinbruchwassers zeigte, Uniformen neben Hemden, Hosen, Tüchern. Eine farbige Kollage, verdammt noch einmal, weiter nichts!

»Fahre nicht so schnell!«, rief er Hana hinterher. Sie bremste ab, drehte sich zu ihm und rief, dass sie schon lange nicht mehr an »Schibschiks« Waldteichen gewesen sei. Man könnte sie umkreisen, im hohen wilden Gras, dort würden sie allein sein.

»Gut!«, antwortete Bosćij. »Los geht’s!« Dann aber überholte sie ein Auto. Ein schnell fahrender dachloser Kübelwagen. Aus ihm war Männergelächter zu hören. Eine Staubwolke wälzte sich dem Geländewagen hinterher. Hana sprang vom Rad und stellte sich mit dem Rücken zur Wolke und bedeckte mit beiden Händen das Gesicht. Sie hustete und fragte mit stockender Stimme, ob Bosćij schon einmal so ein Fahrzeug gesehen habe. Hier, in dieser Gegend? Nein, hatte er nicht. Lediglich auf den bunten Soldaten- und Frontbildchen, die man Kindern in der Schule für Fleiß im Unterricht aushändigte.

Der Weg bog jäh nach links ab. Hinter dichtem Hagebuttengebüsch tauchte der riesige silberne Spiegel des Teiches auf. Sie stellten ihre Räder ans Geländer des Wehrs, aus dem grüngelbes Teichwasser floss und unter schwertartigen Röhrichthalmen verschwand, um dann unsichtbar den unterländischen Dörfern entgegenzueilen.

»Wollen wir hier bleiben?«, fragte Bosćij.

»Meinetwegen.«

Sie setzten sich auf den Stein des Wehrs. Über dem Wasserspiegel schwebten wie in Massentänzen Mückenschwärme. In sie hinein stürzten sich im Tiefflug Schwalben. Hier und da erhob sich ein Fisch aus dem Wasser und fügte mit einem Flossenschlag ein Zeichen auf baldigen Regen hinzu.

Bosćij hatte sich eine Zigarette angezündet.

»Muss das sein?«, fragte Hana.

»Nein, natürlich nicht«, sagte er. Und warf den Stängel ins Wasser. Und stand auf, ging um den Wehrstein herum und blieb vor Hana stehen.

»Was ist los? Was bedrückt dich?«, fragte sie. »Hab’ mich auf diesen Ausflug mit dir gefreut. Du aber bist in Gedanken woanders. Komm wieder zu uns herab!«

Bosćij hockte sich hin. Griff nach einem dünnen Stock, der vor ihm lag. Und warf ihn ins wallende Wasser des Wehrs. Er schwamm davon.

»Na gut«, sagte er. »Vielleicht ist’s besser, wenn du mit mir meine Unruhe und alles um sie herum teilst. Ich habe … ich habe Angst.«

»Jeder hat irgendwelche Ängste.«

»Schon. Aber meine betreffen uns beide.«

»Aha? Wie das?«

Er fragte nach Jeńka. Wie er sich ihr gegenüber verhalte. Ob er wieder versucht habe, sich ihr zu nähern, wie an jenem Tanzabend vor geraumer Zeit, an dem er Hana seine - wie sollte er’s sagen - Zuneigung offenbart hatte. Und abgeblitzt war. Und nun vielleicht eine zusätzliche Gelegenheit sah, sich für den Korb zu rächen.

»Zusätzliche Gelegenheit?«, fragte sie.

»Beier und Jeńka … die beiden … wahrscheinlich noch ein paar mehr, führen etwas im Schilde, wie ich gehört habe, was dich betrifft«, sagte er. »Dich als Zugezogene. Als Tochter von Dresdener Juden.«

»Wie du gehört hast, aha. Von wem?«

»Krawc. Krawc hat’s mir gesteckt. Als Vermutung. Seine Vermutung ist aber schon als Tatsache zu betrachten. Er erfährt viel aus erster Hand, hockt mit ihnen am Tisch. Und sitzt dabei auf zwei Stühlen. Verstehst du? Er sitzt auf zwei Stühlen. Gott sei Dank, dass es in dieser Zeit Leute gibt, die auf zwei Stühlen sitzen.«

»Was kann mir passieren?«

»Du liest Zeitungen. Hana, du liest die Zeitungen. Und hörst, was im Radio erzählt wird. Abermillionen Goebbels Schnauzen schreien täglich in die guten Stuben der Deutschen, dass das Land von Juden befreit werden muss. Sie sagen gesäubert. Hörst du doch! Oder hörst du’s nicht?«, rief er und drehte sich von ihr weg, als wollte er ihr nicht zeigen, wie sein Gesicht brannte. Und nach einer Weile fragte er leise: »Weißt du, was das bedeutet?«

»Du meinst, was es für mich bedeutet?«

»Ja, für dich … Und für mich. Für uns. Wie werde ich ohne dich leben?«

Sie umarmten sich. Auf den Wehrstein tropften Tränen. An Hanas Schläfe zitterte eine winzige Ader. Bosćij sog ihren Atem ein. Dann sagte er: »Keine Angst! Wir werden dir helfen.«

Hana

Nach einer wahren Geschichte. Mit einem Nachwort von Hermann Simon

Es ist das Jahr 1939 in dem Oberlausitzer 200-Seelen-Dorf Horka bei Kamenz. Die jugendliche Hana, Tochter einer Jüdin aus Dresden, katholisch getauft und bei sorbischen Adoptiveltern aufgewachsen, führt ein unbeschwertes Leben.

Doch auch in Horka, scheinbar weit entfernt von den großen politischen Ereignissen, vollziehen sich beunruhigende Veränderungen. Als ein Dorfbewohner auf mysteriöse Weise zu Tode kommt, sieht sich auch Hana zunehmend bedroht ...

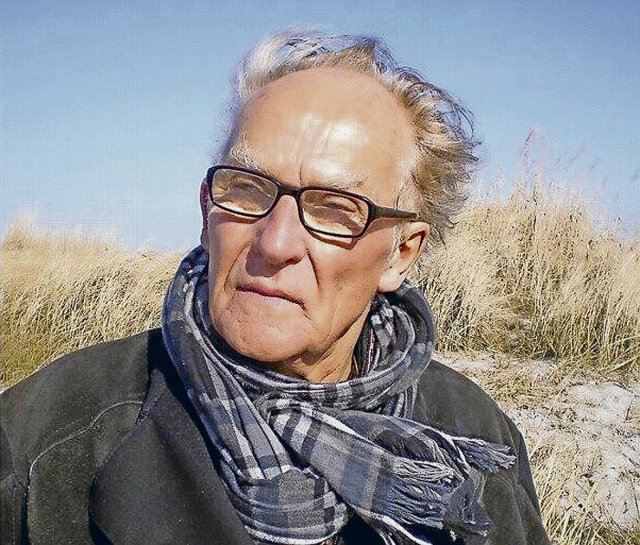

Jurij Koch, der selbst aus Horka stammt, hat der jungen Frau in seiner sorbischsprachigen Novelle »Židowka Hana« schon 1963 ein literarisches Denkmal gesetzt. Nach über einem halben Jahrhundert liegt nun erstmals eine weitgehend überarbeitete deutsche Fassung der Novelle vor. Der Gründungsdirektor des Berliner Centrum Judaicum, Hermann Simon, begibt sich in seinem Nachwort auf die Spuren des realen Vorbilds für die literarische Figur der »Jüdin Hana«.

Jurij Koch:

Hana. Eine jüdisch-sorbische Erzählung

Mit einem Nachwort von Hermann Simon

Hentrich & Hentrich

120 S., geb., 6 Abb., 16,00 €

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.