- Politik

- EU-Asylpolitik

»Die Menschen an den Außengrenzen werden oft vergessen«

Mit einem umgebauten Lkw fährt die Hebamme Charlotte Geflüchtetencamps in Griechenland ab

Geflüchtetenlager wie Moria haben es in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen geschafft. Wie ist die Lage aktuell vor Ort?

Charlotte, 25, ist Hebamme und ehrenamtlich beim eingetragenen Verein Rosa Rolling Safespace aktiv. Die Organisation fährt mit einem umgebauten Lkw zu Geflüchtetencamps in Griechenland, um dort zumindest kurzzeitig einen Safespace für Frauen, inter, nichtbinäre und trans Personen auf der Flucht zu schaffen. Aktuell fährt sie die Lager Ritsona, Malakasa und Oinofyta auf der Halbinsel Attika nördlich von Athen an. Das Konzept basiert auf der Idee einer Gruppe syrischer Frauen und den Ergebnissen einer Studie zu Frauen auf der Flucht.

Ich kann nur von den Camps auf dem Festland sprechen, weil ich wenig Kontakt zu Menschen habe, die auf den Inseln arbeiten oder leben. Viele Menschen aus Moria leben mittlerweile auch in Ritsona, einem der Lager, die wir mit unserem Lkw anfahren. Insgesamt ist die Situation ziemlich angespannt, viele Camps schließen oder schotten sich ab, sodass es schwieriger wird, ohne Ausweisdokumente hineinzukommen. Als wir in Ritsona waren, wurden dort zum Beispiel über Nacht Drehkreuze aufgebaut. Das Camp-Management hat oft eine große Macht und sorgt dafür, dass Menschen Angst haben, zum Beispiel davor, unsere Angebote in Anspruch zu nehmen. Ganz grundsätzlich gibt es in den Camps kaum geschützte Räume für Finta-Personen (Frauen, inter-, nichtbinäre, trans und agender Menschen, Anmerkung d. Red.). Es ist gefährlich, dort nachts herumzulaufen. Außerdem schmeckt das Essen scheiße, und es ist nicht mal deklariert, ob es halal ist. Die Zutaten sind nur auf Griechisch und Englisch aufgelistet. Und auch die medizinische Versorgung durch die Camp-Ärzte ist teilweise unterirdisch – richtig gefährdend sogar. Einer 50-Jährigen mit Anzeichen für Gebärmutterhalskrebs wurde etwa die Pille verschrieben. Das sind oft Allgemeinmediziner, von denen es vielen auch einfach schwerfällt, über gynäkologische Probleme zu sprechen.

Wie könnt ihr mit eurem »rollenden Safespace« vor Ort helfen? Wie sieht eure Arbeit aus?

Wir kündigen vorher in Whatsapp-Gruppen an, wenn wir zu einem Camp kommen, und stellen uns dort mit dem Lkw auf – außerhalb des Geländes. Unsere Arbeit geht von medizinischen Workshops zur Brustkrebsvorsorge, Menstruation, Verhütung oder Ernährung bis zu Sportworkshops wie Boxen oder Beckenbodentraining – und natürlich Programm für die Kinder. Dabei sind wir immer als Team mit verschiedenen Qualifikationen vor Ort – darunter eine Hebamme oder Ergo- und Physiotherapeutin, eine Person mit medizinischer Ausbildung, eine Übersetzerin und mehrere Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen oder Menschen, die ehrenamtlich viel mit Kindern gearbeitet haben. Wir bieten zwar auch eine medizinische Basisuntersuchung von Frauen im geschützten Raum an, aber der Fokus liegt darauf, einen Raum zu schaffen. Einen Ort, an dem Menschen sich entspannen können, mal nicht auf die Kinder aufpassen müssen und aus dem Camp rauskommen. Vor allem sollen die Menschen den Raum auch selbst gestalten. In den Camps gibt es zwar Orte, an denen sich Finta-Personen aufhalten können, aber sie werden in der Regel dann doch meistens von cis Männern besetzt.

Den Vereinten Nationen zufolge sind weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Welchen Einfluss hat das Geschlecht auf die Fluchterfahrung?

Es gibt zahlreiche geschlechterspezifische Fluchtursachen: Zwangsehen, Zwangsprostitution, Gewalt in der Ehe, drohende Ehe oder die Beschneidung weiblicher Genitalien, letztendlich also viele Formen von patriarchaler Gewalt. Weltweit ist fast die Hälfte der Menschen auf der Flucht weiblich – und dabei immer umgeben von Männern. So sind Schlepper häufig Männer und bringen die Menschen auf der Flucht bei sich oder in irgendwelchen Räumen unter. Auch hier kommt es zu Vergewaltigung, Missbrauch, Gewalt. Und natürlich sind auch Schwangerschaft und Kinder ein Thema.

Eure Arbeit basiert auf ehrenamtlichem Engagement und Spenden. Sollte ein Angebot wie eures nicht standardmäßig Teil einer menschenwürdigen Behandlung in den Camps sein?

Natürlich müsste das Teil der Infrastruktur sein. Aber das ist halt nicht realistisch. Was Griechenland dort macht, beziehungsweise die Europäische Union dort machen lässt, ist so weit entfernt von einem würdigen Platz für Menschen. Da ist die Vorstellung fast absurd für mich, dass die griechische Regierung so ein Angebot finanzieren könnte. Deshalb basiert das Projekt eben auf viel Energie, Zeit und Kraft.

Was motiviert dich persönlich, ehrenamtlich dabei zu sein?

Die Menschen an den Außengrenzen werden oft vergessen. Gerade in Griechenland warten sie unter unwürdigen Bedingungen oft viele Jahre auf die Bearbeitung ihres Asylantrags. Unser Projekt bietet die Möglichkeit, ganz konkret Solidarität zu zeigen – und meine Fähigkeiten als Hebamme werden dort gebraucht. Vor Ort hatte ich oft das Gefühl, dass unsere Arbeit nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wie viele Menschen erreicht man? 100, 150? Der Gedanke, dass es noch so viele andere Camps gibt, wo es das Angebot nicht gibt, ist wirklich schlimm. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass die Arbeit für die Menschen, die man erreicht, richtig gut ist. Die Menschen, die Rosa gründeten, waren dabei vor allem von Wut und Unverständnis darüber getrieben, dass Menschen, die vor Krieg und Terror flüchten, vor verschlossenen Grenzen in Lager gesteckt werden. Wir sind der Meinung, dass es in humanitären Notsituationen auch Hilfsangebote geben muss, die an die Bedürfnisse dieser Menschen angepasst sind.

Wie wird euer Angebot angenommen?

Tatsächlich kommen viele der Menschen häufiger zu uns, woraus ich schließen würde, dass sie unser Angebot ganz gut finden. Und es kommen tatsächlich auch Männer und fragen, was wir machen. Wenn wir dann über unsere Arbeit berichten, finden sie das oft gut und wollen es weitererzählen. Für viele ist es auch einfach gut, mal aus dem Camp rauszukommen, einfach weil dort die Stimmung sehr drückend sein kann – zum Beispiel wegen des Security-Personals. Aber es gibt auf jeden Fall auch welche, die es nicht aus den Camps schaffen. Die sind traumatisiert von der Flucht, haben Depressionen oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Die können wir natürlich nicht erreichen. Da fehlt es auch an Unterstützung, zum Beispiel durch Sozialarbeiter*innen, die regelmäßig nach den Menschen schauen.

Gibt es Stress mit Behörden?

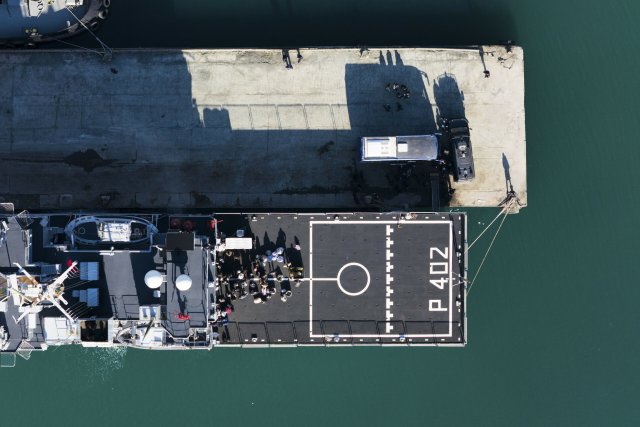

Als wir in einem Camp mal Visitenkarten verteilten, drohte die Security damit, die Polizei zu rufen. Bei einem anderen Camp in Malakasa, das direkt neben einem Militärgelände liegt, flog mal ein Ball über eine markierte Begrenzung. Als ein Junge den Ball zurückholen wollte, kam ein Soldat und sagte, dass er beim nächsten Mal schießen werde. Ein wahnsinnig witziger Kommentar. Solche Sachen haben wir schon immer wieder erlebt. Aber ansonsten gab es bislang keine Versuche, uns zu vertreiben.

Wie sieht die Perspektive aus?

Das Projekt selbst ist mittlerweile zwei Jahre alt, und seit März 2022 sind wir auch vor Ort am Start. So langsam sind wir an dem Punkt, dass alles läuft: Wir können anfangen, die ersten bezahlten Stellen in der Koordination zu planen, und unsere Arbeit machen. Klar gibt es immer Kleinigkeiten zu tun: am Lkw oder am Haus für die Crew in Griechenland. Bislang fahren wir zu drei Camps. Aber langfristig ist angedacht, auch noch weitere zu erreichen. Die meisten liegen ja ziemlich abgeschieden. Ein umgebauter Lkw ist da die beste Möglichkeit, einen Raum zu schaffen und gleichzeitig mobil zu bleiben. Also braucht es perspektivisch vermutlich weitere Fahrzeuge – und dann natürlich auch mehr Freiwillige und mehr Spenden.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.