- Politik

- Bangladesch / Rohingya

Lebensgefährliche Route in ein menschenwürdigeres Leben

Rohingya versuchen, aus den überfüllten Lagern in Bangladesch auf dem Seeweg weiter nach Indonesien zu fliehen

Die 185 Menschen, die am 8. Januar an der Nordküste der indonesischen Insel Sumatra gelandet sind, davon die Hälfte Frauen und Kinder, haben Glück gehabt. Unbestimmt ist ihre Zukunft, doch zumindest haben sie überlebt. Das ist keineswegs selbstverständlich. 2022 war nach Einschätzung der Vereinten Nationen seit langem das tödlichste Jahr auf See für die Rohingya.

Mindestens 348 Angehörige der muslimischen Volksgruppe, die erst vor unsagbarem Grauem aus ihrem Heimatland Myanmar nach Bangladesch geflüchtet waren und dann ihr Heil auf der Überfahrt in Richtung Südostasien suchten, haben dies nicht überlebt.

Die Zahl ist lediglich geschätzt – wie viele kaum hochseetaugliche Boote die Reise genau antreten, ist unbekannt; genauso, wie viele ihr Ziel gar nicht erreichen. Die Schätzungen basieren deshalb etwa auf Sichtungen durch Fischerboote, Handelsschiffe oder die Küstenwache.

Die muslimischen Rohingya gelten UN-Gremien und Menschenrechtsgruppen als die am stärksten verfolgte Minderheit weltweit. Ihnen wird in Myanmar nicht nur seit Jahrzehnten konsequent die Staatsbürgerschaft verweigert; immer wieder waren sie Drangsalierungen und Anfeindungen ausgesetzt und bedroht durch pogromartige Übergriffe der buddhistischen Rakhine, Titular-Ethnie im nordwestlichen Teilstaat Rakhine. Das trieb bereits vor einem Jahrzehnt eine sechsstellige Zahl zur Flucht über die grüne Grenze nach Bangladesch.

Anklage wegen Völkermords

Fast 750 000 weitere Geflüchtete kamen binnen eines halben Jahres hinzu, als Soldaten der myanmarischen Armee (Tatmadaw) bei der angeblichen Jagd auf eine kleine Gruppe radikaler Rohingya-Rebellen ab Mitte August 2017 ganze Dörfer niederbrannten, wie Luftaufnahmen später nachwiesen. Während Männer zusammengetrieben und ermordet wurden, berichteten traumatisierte Frauen nach ihrer Ankunft jenseits der Grenze von Vergewaltigungen und anderen Gräueltaten, die sie erlitten hatten.

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wurde auf Initiative des westafrikanischen Kleinstaates Gambia mit Rückhalt der Organisation islamischer Staaten deshalb Anklage wegen Völkermords und weiterer Verbrechen eingereicht.

Seit 2018 harren insgesamt etwa 1,1 Millionen Rohingya unter schwierigsten Bedingungen im Nachbarland aus. Die Zustände in dem 33 Großlager umfassenden Komplex im Süden Bangladeschs rund um Cox’s Bazaar sind trotz aller Bemühungen der Regierung, der Vereinten Nationen und unzähliger Nichtregierungsorganisationen jedoch nach wie vor dramatisch. Jedes Jahr in der Monsunzeit bedrohen Schlammlawinen das Meer aus Zelten und Hütten. Bildungs- und Gesundheitsversorgung sind weiterhin nicht ausreichend.

Vor allem fehlt den Betroffenen eine Perspektive. Bangladesch, selbst bitterarm, hatte sie in der größten Not mit offenen Armen empfangen, will sie aber loswerden. Es gibt mit Myanmar und UN-Behörden sogar Repatriierungsvereinbarungen, die aber bis auf eine bloß dreistellige Zahl Heimgekehrter noch nicht umgesetzt werden konnten. Spätestens seit dem jüngsten Militärputsch vom 1. Februar 2021 wollen die Geflüchteten aus Sorge um Leib und Leben erst recht nicht zurück.

Druck auf indonesische Regierung

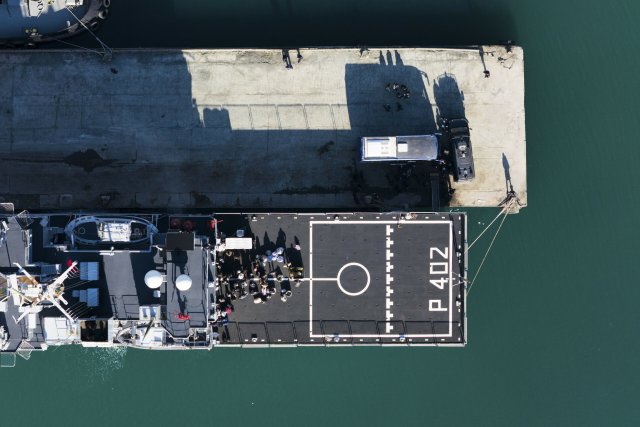

Die überfüllten Flüchtlingslager in Bangladesch sind aber für viele keine Bleibeoption. Ein Ausweg scheint vielen, sich südostwärts auf dem Seeweg durchzuschlagen, was im Vorjahr nach aktuellen UNHCR-Angaben mindestens 3500 versuchten. Das ist jedoch nur außerhalb der Monsunzeit möglich. Thailand und Malaysia nehmen offiziell keine Geflüchteten auf, wichtigster Zufluchtspunkt ist deshalb Aceh, eine Provinz im Norden Indonesiens, die mit gewissen Autonomierechten ausgestattet ist.

Derweil wächst der Druck auf die Regierung in Jakarta seitens einheimischer Menschenrechtsgruppen wie Suaka. Diese fordern, dass Indonesien als aktueller Vorsitzender im südostasiatischen Staatenbund Asean sich diplomatisch mit Nachdruck für die Rohingya einsetzt.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.