- Kultur

- Sommerserie »Food for Thought«

Vom Espresso Martini zur »Core Memory«

Food for Thought (Teil 8): Immer mehr Szene-Gastronomiebetriebe vermarkten sich über die (Selbst-)Inszenierung ihres Personals

Es läuft gedämpfter Disco-House, die beliebte Hintergrundmusik der angesagten Etablissements im Berliner Szenekiez. Die Tresennachbar*innen unterhalten sich über Wohnungsnot, »Anmeldungen«, Dating-Apps und geplante Entgiftungskuren. Vier Menschen, deren Bewegungen ein bisschen zu fahrig sind, die ihre Münder beim Lachen ein bisschen zu weit aufreißen und die ein bisschen zu wichtigtuerisch über die blau leuchtenden Displays ihrer Smartphones wischen, stehen von ihrem Tisch auf und machen sich im Entenmarsch auf den Weg zur Toilette. Eine Verlinkung des offiziellen Instagram-Profils der Bar führt den interessierten Gast direkt auf das persönliche Konto des Barkeepers. Er stellt ein Glas Espresso Martini mit schneeweißer Krone auf die Theke.

Der Drink entfaltet sich auf der Zunge, Zuckerlikör und Schaum kitzeln den Gaumen. Die infantile Freude darüber, hier am Tresen sitzen zu können, während draußen Leute mit dem Türsteher diskutieren, der digitale Auszug aus dem vergangenen Wochenende des Barkeepers, als seine Hände statt Shaker und Zapfanlage in knappe Lederoutfits gepresste Körper in einem berühmten Nachtclub berührt haben, die vage Ahnung von seinem Beziehungsstatus und seine Leidenschaft für kultigen 70s Rock krönen den Abgang. Das ist mehr als ein Schluck Espresso Martini – das ist eine moderne Berlin-Experience.

In unserer diesjährigen Sommerreihe widmen wir uns der Kulinarik – in ihrer sinnlichen, sozialen und politischen Dimension.

Mithilfe von Instagram wird aus einem Espresso Martini eine ästhetische Erfahrung. Sie verleiht einem Besuch die narrative Kraft, nach der Unternehmen und ihre Kund*innen in unserer theatralen Gegenwart nur so lechzen. Schicke Außenfassaden, mit denen sich die Gastronomiebetriebe voneinander abgrenzen würden, gibt es heutzutage kaum mehr. Der Trend geht in Richtung Minimalismus. Unscheinbare Ladenfronten ohne viel Schnickschnack prägen Neukölln, das als Paradebeispiel für die Gentrifizierung in Berlin gilt. Manchmal hängt ein kleines Neonschild über den Eingangstüren, die Schriftzüge sind dann häufig kurz und einprägsam.

Oft bleibt es neuen Besucher*innen selbst überlassen, die kleingedruckten Namen der Lokale auf der Speise- und Getränkekarte zu finden. Wer sich so mysteriös gibt, kann eigentlich nur Geheimtipp sein. Umso leuchtender präsentieren sich die Gastronomien und ihre Mitarbeiter*innen auf Instagram, wo sie die Bildersucht des Zielpublikums bedienen. Barkeeper*innen, Türsteher*innen, Servicekräfte und Köch*innen sind dort nahbar und sympathisch ausgestellt, Tags führen auf ihre private Profile, die mit Besonderheiten glänzen. Modeling, Schauspiel, feines Gespür für Subkultur, Psychologiestudium, Creative Direction, Konzeptkunst und politisches Engagement beeindrucken und zeigen zum Vorteil der Arbeitgeber*innen: Hier sind vielschichtige und interessante Charaktere am Werk. Der Job in der Bar mag nur eine Zwischenstation auf dem Weg in eine leuchtende Zukunft sein.

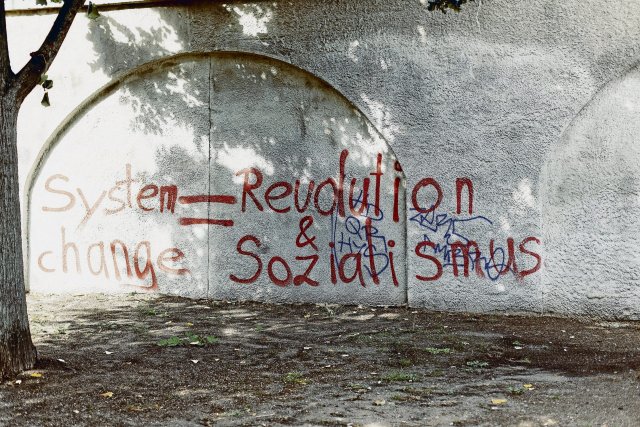

Andere Gastronomiebetriebe gehen den Kampf um Bedeutung in ihrem Marketingmix weniger subtil an. Ein beliebtes Restaurant um die Ecke erhebt den Verzehr von Sauerteigpizza zum revolutionären Akt, denn Gast und Restaurant wehren sich (sic!) ja gemeinsam gegen die Nahrungsmittelindustrie. Das erinnert an die »Anti-Kartell-Matratze« von Bett1, deren Nutzer*innen schlafend in die Fußstapfen Giovanni Falcones treten dürfen. Einige Blocks weiter versucht die besondere Fusion ausgefallener Küchen zu begeistern: Thailändisch-Zypriotisch-Sizilianisch. Ein Westberliner Bagel-Shop nach New Yorker Vorbild, der sich vor allem preislich am großen Bruder orientiert, verkauft nebenbei Merchandise, um das Bagel-Business mit dem politischen Kampf marginalisierter Gruppen zu verknüpfen. In einer Reihe jeweils stehen die Begriffe »Inclusion«, »BLM«, »Pride«, »Love«, »Vibes«, »Disco«, »tasty«, »Fun« auf knallroten T-Shirts und das alles muss wohl auch im »Signature-Frühstücksbagel« stecken, um den Preis von knapp vierzehn Euro zu rechtfertigen. Das ist die Tragikomik von Werbung, die Bedeutung da schaffen will, wo keine ist. Übelnehmen kann man das den Gastronomiebetrieben nicht. Das Geschäft ist hart, die Konkurrenz in der Hauptstadt groß, die Mieten sind hoch, die Margen gering. Die Inszenierung der hauseigenen Arbeitskräfte auf Instagram ist dagegen kostenlos sowie effektiv.

Sie hat dennoch ihren Preis. Die Entwicklung zahlt auf dasselbe Konto ein wie Dating-Apps und die Nutzung von Social Media im Allgemeinen: Was früher Zufall war und gerade deshalb schön sein konnte, ist heutzutage bereits mit wenigen Daumenwischern durchleuchtet. Das macht die Welt nicht zwangsläufig schlechter – nur komplizierter und anstrengender. Und mit der zunehmenden Verflechtung der privaten und öffentlichen Identität auf Social Media steigt der Druck für Arbeitnehmer*innen. Sie erfüllen neben ihrem Job die Rolle von Mikro-Influencer*innen, die sich für ihre Arbeitgeber*innen ablichten und ausstellen lassen. Das mag einigen Menschen leicht von der Hand gehen, womöglich nehmen sie die erhöhte Reichweite durch die Instagram-Profile ihrer Arbeitsstätte gerne an. Für andere bedeutet das unentgeltliche Zusatzarbeit, die Zeit und Nerven kostet. In Konsequenz stehen Arbeitnehmer*innen in einer ohnehin mager bezahlten Branche zunehmend in der Pflicht, digitale Imagepflege zu betreiben. Denn die (zugezogene) Kund*innenschaft von heute erwartet von ihrem Besuch nichts weniger als die Erschaffung einer identitätsbildenden Erinnerung, einer so genannten »Core Memory«, die später einmal als Meilenstein der Einkiezung in die neue Stadt dienen soll.

Eine Barbekanntschaft hat es bei einem flüchtigen Tresengespräch ganz treffend formuliert: »Mein erstes Jahr in Berlin war wie ein Film.« Die Gastronomiebetriebe bemühen sich und ihre Mitarbeiter*innen auf Instagram, damit dieser Film noch eine Weile weiterläuft.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.