- Kultur

- Kulturkritik

»Wovon träumen Sie, Herr Diederichsen?«

Früher waren Zeitungen nicht furchtbar: Ein Gespräch mit Diedrich Diederichsen über seine Essaysammlung »Das 21. Jahrhundert«

Ihr Buch heißt »Das 21. Jahrhundert«. Ist es für ein Buch mit diesem Titel nicht noch ein bisschen früh?

Es ist ein guter Titel, und für einen guten Titel ist es nie zu früh. Der Titel tritt ja auch nicht als Aufsatzthema auf, das man verfehlen könnte, eher als Motto. Es gab einen Film von Howard Hawks, »The 20th Century« über einen amerikanischen Zug, der New York und Los Angeles verband. Vielleicht habe ich auch einfach an ein neues Verkehrsmittel gedacht. Im weitesten Sinne.

Sie schreiben im Vorwort, dass für Sie das 21. Jahrhundert wahlweise 1900, 1961 oder 1968 beginne. Wie meinen Sie das?

Damit meine ich nicht, dass das 21. Jahrhundert an diesen Daten objektiv beginnt, sondern dass für mich gegenwärtig wichtige Entwicklungen und Prozesse zu diesen Zeiten begonnen haben. Wenn ich etwa sage, dass 21. Jahrhundert habe 1900 in Wien begonnen, dann meine ich damit Gender- und Sexualitätsdebatten, die sich damals dort entwickelt haben. 1961 hat wiederum die intensive Beschäftigung mit Drones und Minimal Music und damit eine sehr lebendige Entwicklung in New York begonnen, die das 21. Jahrhundert noch stark prägt, ja in einigen Fällen gerade erst begonnen hat. Und auch dort hat es vielleicht – nein, ganz sicher – bestimmte musikalische Vorläufer gegeben. Mit den genannten Daten will ich also keinen Anspruch auf nachträgliche Korrekturen der Geschichtsschreibung erheben, sondern lediglich bestimmte Perspektiven aufzeigen.

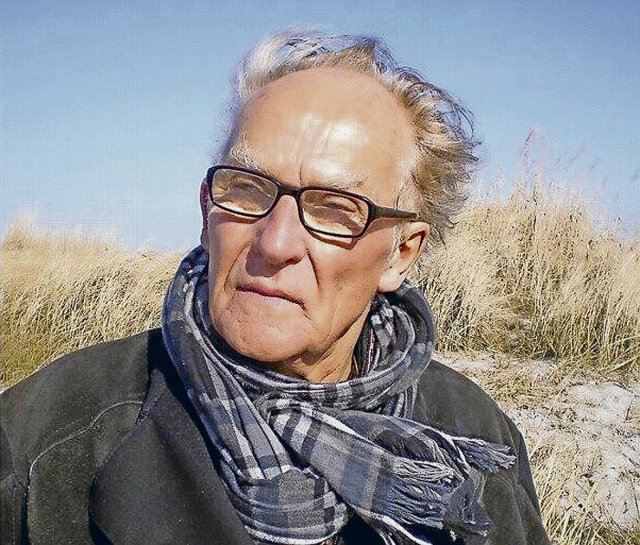

Diedrich Diederichsen, Jahrgang 1957, ist Poptheoretiker und Kulturwissenschaftler. In den 80er Jahren wurde er bekannt als Redakteur der einflussreichen Musikzeitschriften »Sounds« und »Spex«, seit den Nullerjahren ist er Professor an der Kunstakademie in Wien. Unter dem Titel »Das 21. Jahrhundert« sind gerade seine gesammelten Essays erschienen.

Dennoch unterstreichen Sie damit ja die mannigfaltigen Bezugspunkte des 21. auf das 20. Jahrhundert. Würden Sie so weit gehen wie der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher – auf den Sie sich im Buch auch beziehen –, der die populäre Grundthese vertreten hat, dass das 21. im Gegensatz zum 20. Jahrhundert popkulturell nichts substanziell Neues mehr hervorgebracht hat?

Nein, ich stimme dem nicht zu, weil ich auch nicht genau weiß, was es bedeuten soll, dass popkulturell nichts Neues mehr passiert oder hinzugefügt wurde. Mein Eindruck ist, dass diese Behauptung sehr stark durch die Zeit seines Aufwachsens geprägt ist. Und dann haben sich die Zeiten eben geändert. Man kann natürlich durchaus sagen, die Zeiten haben sich eher zum Schlechten als zum Guten gewandelt. Dafür könnte man viele Argumente ins Feld führen. Und das macht er ja auch. Aber ich sehe hinter dieser Aussage die Erwartung, dass das, was die eigene historische Struktur ausgemacht hat, bitte auch so weitergehen muss in derselben Dynamik. Das halte ich für eher naiv und auch für eine Form der Selbstüberschätzung. Das ist ein typischer Kinderwunsch, dass die Fernsehserie, die ich als Kind gern sehe, einfach immer weitergehen soll. Aber irgendwann merkt man eben, dass die »Simpsons«-Folgen im 20. Jahr ihres Bestehens nicht mehr so gut sind wie am Anfang. Und insofern ist es besser, wenn Produktionen sich irgendwann ändern.

Das Buch versammelt Essays von Ihnen aus den vergangenen 25 Jahren. Nach welchen Parametern wurden die Texte ausgewählt?

Ich sage gern, dass der zentrale Aspekt der Produktion dieses Buches nicht im Schreiben, sondern in der Vernichtung lag.

In der Vernichtung?

Ja, denn die ursprüngliche Auswahl an Texten umfasste knapp neun Millionen Zeichen. Davon sind etwa 2,6 Millionen übrig geblieben, was immerhin auch noch gut 1100 Seiten ausmacht. Es gab zum Beispiel ein Kapitel über Live- und Festivalberichterstattung im weitesten Sinne, das wir am Ende komplett gestrichen haben. Auch von den Porträts haben es die meisten Texte nicht ins Buch geschafft, ebenso wie Texte zur Bildenden Kunst. Die scheinen mir im Allgemeinen nicht anthologiefähig zu sein – ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe dann am Ende auch eingesehen, dass das Buch ein Limit braucht. Ab einer gewissen Größe kann man so ein Ding halt nicht mehr in den Buchhandel bringen. Bei vielen Texten bedauere ich, dass sie nicht berücksichtigt werden konnten. Bei anderen nicht.

Sie haben in der Vergangenheit immer wieder den Zeitkern von Theorie und Text betont. Wie blicken Sie heute auf die hier versammelten Texte, die ja zum Teil schon ein Vierteljahrhundert alt sind?

Von den Texten, die jetzt dabei sind, ist keiner dabei, bei dem ich sagen würde: Der ist heute kompletter Unsinn. Es sind aber schon einige dabei, bei denen ich denke: Da spricht eine andere Person als die, die ich heute bin. Und oft spricht sie auch über eine Welt, die es so nicht mehr gibt. Zum Beispiel geht es in vielen Texten aus der Zeit der Jahrtausendwende um die damals viel diskutierte, sogenannte Neue Mitte – das ist sehr lange her. Bei anderen Texten bin ich überrascht, dass ich das, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, heute immer noch ganz genauso sehe. Von außen betrachtet mag man sich die Zusammenstellung eines solchen Buches wie ein narzisstisches Fest vorstellen. Das Gegenteil aber ist der Fall. Denn die Individualität des Schreibenden wird ja stark unterminiert, wenn man Texte aus so unterschiedlichen Phasen zusammenstellt. Anders, als wenn man das in einem Rutsch runterschreibt. Da ist dann ganz klar, wer man selbst ist.

Im Buch sind mehrere Passagen aus der Zeit der Jahrtausendwende enthalten, in denen Sie Ihr Unbehagen an der damals in Popliteratur und -kultur omnipräsenten Ironie zum Ausdruck bringen. Darin drückte sich für Sie ein Mangel an Haltung aus. Teilen Sie den Eindruck, dass dieses ironische Zeitalter, das Sie da beschreiben, heute so nicht mehr existiert?

Nein, eigentlich nicht. Denn die ganzen Protagonisten von damals – von Benjamin von Stuckrad-Barre bis Christian Kracht – gibt es ja immer noch. Die haben beide so ihre Entwicklungen gemacht – Kracht sicherlich interessantere als Stuckrad Barre –, aber sie sind ja nicht unbedingt unironischer geworden. Auch um die Jahrtausendwende war die Ironie und die damit einhergehende Selbstdistanzierung ja nichts ganz Neues, sondern eher eine Fixierung kultureller Phänomene, die man auch schon vorher beobachten konnte. Und es war ja zu einer bestimmten Zeit auch eine wichtige Korrektur des heiligen Ernstes, die es wiederum zu Punk-Zeiten und auch davor schon gegeben hatte. Aber es hat sich dann eben ein ironischer Habitus daraus herausgebildet, der gut zur politisch-kulturellen Entwicklung um sie herum passte und mit einer Glorifizierung des Kleinbürgertums einherging. Schlimm bis unerträglich wurde es bei den Autor*innen, bei denen dieser Habitus zu einer stählernen Hülle ihrer Schreibsubjektivität verkommen ist.

Wie sieht es dahingehend heute aus?

Neulich habe ich einen Text gelesen, in dem versucht wurde, den Begriff der Internet-Ironie zu bestimmen. Und darin werden die gleichen Aspekte beleuchtet, die ich bereits in einem Text aus den frühen 2000er Jahren unter dem Begriff »Ironie III« diskutiert habe: Man sagt etwas, was man auch so meint, ist sich aber sicher, dass es nicht mit Konsequenzen irgendeiner Art verbunden ist. Diese Form der Ironie ist Ausdruck von Resignation und des Wissens um die Unmöglichkeit jedes politischen Handelns. Sie ist auch heute noch in der Alltagskommunikation fest verankert. Und einer ihrer Nachteile ist, dass Gegenbewegungen oft im heiligen Ernst der Konsequenzerzwingung stecken bleiben.

In einem anderen Text diskutieren Sie das Verhältnis von Subversion und Normativität. Glauben Sie, dass Popkultur oder -musik normativ sein muss?

Die Grundidee dieses angesprochenen Textes war ja, die verbreitete Vorstellung anzuzweifeln, dass Normativität grundsätzlich ein Problem sei. Ich glaube, Popmusik tendiert schon dazu, eher subversiv als normativ zu sein. Insofern würde ich die Frage verneinen. Koalitionen mit Normativitäten waren aber manchmal ganz produktiv.

Sie haben sich zeitlebens mit dem Verhältnis von Pop und Politik befasst. Gegenwärtig hat man den Eindruck, dass der popkulturelle Mainstream sich zumindest durch Lippenbekenntnisse gegen das Erstarken der extremen Rechten positioniert. Trauen Sie dieser kulturellen Brandmauer?

Ich glaube ja, dass die Personen, die man als Popstars identifizieren kann, nicht unbedingt zuständig sind für ihre eigene Wirkung oder politische Funktion. Viele wissen nicht, ob sie rechts sind oder ob ihre Musik Rechten Spaß bereitet. Es gibt ja auch viele, die sich keineswegs distanzieren, beziehungsweise bei denen offensichtlich ist, dass ihr ästhetischer Ansatz anschlussfähig an rechtes Gedankengut ist. Und diese Beobachtung hängt ja auch mit der vorherigen Frage zusammen: Denn die der Popmusik inhärente Subversion fragt in der Regel nicht, wogegen sie subvertiert.

Ich habe erst heute gelesen, dass Philipp Burger, der Sänger der österreichischen Band Frei.Wild – die ohne Zweifel zur kulturellen Neuen Rechten gezählt werden kann –, kürzlich ein Buch veröffentlicht hat, in dem er über seinen Ausstieg aus der Neonaziszene schreibt.

Das ist generell ein klassisches sozialwissenschaftliches Phänomen, dass Rechte sich sehr oft nicht für rechts halten. Das war schon in den Untersuchungen der 90er Jahre so, dass Leute Fragebögen ausgefüllt haben, darin eindeutig rassistische und antisemitische Positionen vertreten und sich am Ende dem linken Spektrum zugeordnet haben. Wahrscheinlich würden sich auch 70 Prozent der AfD-Wähler für links halten. Bei Phänomenen wie Frei.Wild oder Ähnlichem ist es ja oft so, dass die Protagonisten tatsächlich irgendwo ausgestiegen, aber dann auch wieder irgendwo eingestiegen sind. Das bewegt sich oftmals dann im selben Spektrum. Bloß sind diese kleinen Verschiebungen, die von außen wie Mikrobewegungen erscheinen, für die Protagonisten oft dramatische Veränderungen. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der mir davon erzählte, dass er aus der Naziszene ausgestiegen sei, bloß um dann einer HSV-Fan-Sekte beizutreten. Er berichtete dann davon, wie dramatisch der Ausstieg aus der Szene war, bloß um dann im nächsten Schlägertrupp zu landen, der im Grunde doch der Neonazi-Truppe sehr ähnlich ist.

An einer Stelle im Buch schreiben Sie, dass die Postmoderne oft vergessen habe, dass man sich nicht frei, sondern gegen etwas entscheide. Können Sie heute noch eine Gegenkultur ausmachen, die sich explizit gegen etwas richtet?

Gute Frage. Ich sehe im Alltag viele Leute, deren Körper und Outfits virtuos beschriftet sind, und die ich oft auch gar nicht entziffern kann, die aber in der Regel auch gar nicht dafür gemacht sind, von außen entziffert zu werden. Das ist eine mehr oder weniger private Geste. So, wie Leute ein Fußballtrikot von einem Verein tragen, bei dem sie nie spielen werden. Das ist die äußere Komponente des Ganzen. Das andere ist der politische Aspekt. Ich beobachte immer wieder, dass Leute fragen, wie es kommt, dass es keinen Soundtrack zu aktuellen Protestbewegungen gibt. So nach dem Motto: Wieso hat die Klimaprotestbewegung keine gemeinsame Kultur, sondern nur einen Inhalt? Wo ist der Merch-Stand von Fridays for Future? Dass es diese vormals eingespielte Deutungs- und Zuordnungsmaschinerie der Massenkultur in der Form nicht mehr gibt, finde ich begrüßenswert.

Haben Sie einen Erklärungsansatz dafür, warum Subkulturen, die früher klar voneinander getrennt existiert haben, nun zunehmend ineinander übergehen?

Ich weiß nicht, ob das überhaupt relevant ist in einer Welt, in der niemand mehr daran glaubt, dass es einen kulturellen Mainstream gibt. In dem Buch schreibe ich ja viel über die sogenannte Neue Mitte zwischen 2000 und 2010, über die es damals aufgeregte Debatten gab. Die gibt es heute nicht mehr. Im Gegenteil ist es eigentlich so, dass auch die, die da biografisch ursprünglich herkommen – all die Ulf Poschardts und Jürgen Kaubes dieser Welt –, sich in ihrer speziellen und humorlosen Kulturkampfwelt eingerichtet haben. Die sind subjektiv alle Subkultur. Die kämpfen alle gegen eine imaginierte Übermacht gerade. Insofern erscheint es mir auch wenig attraktiv, sich im kleinen Cockpit zu verschanzen und Bomben auf das große Ganze zu werfen.

In einem weiteren Text im Sammelband beschäftigen Sie sich mit der metaphorischen Bedeutung von Träumen. Dabei beziehen Sie sich unter anderem auf Ernst Bloch, der Träumen eine politische Kraft zugeschrieben hat. Daher die naheliegende Frage: Wovon träumen Sie, Herr Diederichsen?

Tatsächlich interessiere ich mich gar nicht so sehr für den Inhalt von Träumen, sondern eher für den medialen Aspekt dabei. Ich finde es zum Beispiel spannend, ob Träume Schnitte haben und wenn ja, ob das schon immer so war. Wie klingen die Stimmen im Traum – zum Beispiel, wenn die Stimme sagt, dass man dies oder jenes nicht tun soll. Und daran die anschließende Frage, was einem das überhaupt erklärt. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Heute Nacht habe ich geträumt, dass ich Grünkohl kaufen wollte. Was keinerlei Realitätsbezug hat, weil ich noch nie Grünkohl gekauft habe. Aber neulich habe ich mit einem Freund ein Gespräch über Grünkohl gehabt. Im Traum habe ich dann jedenfalls versucht, den Grünkohl in einem Gemüsegeschäft zu kaufen. Ich ziehe also den Kohl heraus und sehe gelbe Stellen, die – so sagte eine Stimme im Traum – ein Indiz dafür seien, dass sich möglicherweise gefährliche Insekten im Kohl tummeln.

Welchen Schluss haben Sie daraus ge-

zogen?

Ich habe mich gefragt, woher diese Stimme kommt. Ich bin allein in diesem Traum, der Gemüsehändler ist weit weg. Es ist also Teil meiner eigenen Bewältigung der Situation. Es ist wie die Off-Stimme eines Filmessays. Es stellt sich sozusagen die Frage: Ist das eine akustische Sensation im Traum, dass ich eine Stimme höre, oder ist das ein Gedanke, der als Text erscheint, sodass die Filmmetapher demzufolge nicht aufgeht? Die Fragen interessieren mich eigentlich ein bisschen mehr als die angesprochenen Gedanken von Bloch.

Sie waren in den 80er Jahren ja mal Chefredakteur der »Spex«, die 2018 eingestellt wurde. Vermissen Sie heute manchmal ein ähnliches Magazin, das popkulturelle Diskurse bündelt und in Beziehung zueinander setzt?

Die »Spex« selbst vermisse ich nicht unbedingt. Und deren Chefredakteur war ich auch nicht, so etwas gab es bei uns damals nämlich gar nicht. Ich war bloß verantwortlich im Sinne des Presserechts. Was ich vermisse, sind gute Zeitschriften. Die Publikationsmöglichkeiten im Printbereich waren noch nie so dünn und grauenhaft wie heute. Die Mainstream-Presse – ein Ausdruck, den ich vor fünf Jahren noch nicht gebraucht hätte, weil er so verschwörungstheoretisch klingt – ist heute ziemlich gleichgeschaltet – noch so ein eigentlich hochproblematischer Begriff. Und auch die Online-Medien sind keine besonders vielversprechende Alternative, da sie auf mich wenig gestaltet wirken. Es ist meist einfach nur Text. Und was mich an Print immer gereizt hat, war, dass es nicht bloß Text, sondern eben auch Grafik, Design und Gestaltung war.

Die Diskurse, die damals in Magazinen wie der »Spex« ausgetragen wurden, haben sich mit der Zeit ja zumindest zum Teil auch ins bürgerliche Feuilleton verlagert.

Ja, es gab mal eine Phase, in der das ganz adäquat übernommen wurde, und in der auch teils dieselben Personen, die für die »Spex« geschrieben haben, für große Tages- und Wochenzeitungen oftmals gute Texte über Popmusik geschrieben haben. Auch heute gibt es diese Autoren noch, aber die Zeitungen sind einfach furchtbar geworden. Anfang der 2000er Jahre, als die »FAZ« die »Berliner Seiten« herausgegeben hat, hätte das beschriebene Vakuum durchaus aufgefangen werden können, wenn es vielleicht noch fünf, sechs weitere Blätter dieser Art gegeben hätte. Aber die gibt es eben nicht mehr. Heute erscheint selbst die Phase von »FAZ«-Feuilletonchef Frank Schirrmacher, den man seinerzeit bekämpft hat, als goldene Phase des experimentellen Journalismus im Vergleich zu dem, wie es heute zugeht. Insofern mache ich mir nicht spezifische Sorgen um popkulturelle Themen, sondern um alle Themen.

Was erscheint Ihnen im Rückblick so glorreich an einem Protagonisten wie Schirrmacher? Was gab es damals, was es heute nicht mehr gibt?

Einen wie auch immer seltsamen Glauben, dass neuartiger Journalismus etwas mit neuen Zeiten zu tun haben könnte, statt der heute verbreiteten Auffassung – und teilweise auch Realität –, dass diskursive Auseinandersetzungen im Tagesjournalismus keinen Platz mehr haben.

Diedrich Diederichsen: Das 21. Jahrhundert.

Kiepenheuer & Witsch, 1136 S., geb., 58 €.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.