- Wissen

- Gesundheit

Long Covid: »Gesellschaftliche Stigmatisierung«

Wer an Long Covid erkrankt, erfährt häufig Ablehnung im Gesundheits- und Sozialsystem

Gibt es mittlerweile genauere Informationen über die Spätfolgen von Covid-Erkrankungen für einzelne Berufsgruppen?

Wir haben in Deutschland leider nur ganz ungenaue Zahlen. Wir haben eine deutliche Untererfassung von Krankheiten, wir haben eine ganz schlechte Epidemiologie, im Gegensatz zu Großbritannien zum Beispiel. Aus britischen Forschungen wissen wir, dass Menschen, die hart körperlich arbeiten müssen, die viele körperliche Kontakte und keine Chance auf Arbeiten im Homeoffice hatten, mehr als doppelt so häufig wie andere von schweren Covid-Verläufen betroffen waren und ein mehr als doppeltes Sterberisiko hatten.

Wie hoch ist die geschätzte Zahl derjenigen, die unter den langfristigen Folgen einer Corona-Infektion leiden?

Ich schätze, dass in Deutschland mindestens 300 000 Menschen an Long Covid erkrankt sind, mit teilweise sehr schlimmem Leidensdruck. Insbesondere denke ich hier an das sogenannte Chronische Fatigue Syndrom (CFS). Ein nennenswerter Anteil der daran Erkrankten kommt aus dem Gesundheits- und Sozialbereich. Aber auch Arbeiter*innen am Fließband, die Kopf an Kopf gearbeitet haben, haben sich vermehrt gegenseitig angesteckt, und viele von ihnen leiden jetzt an den langfristigen Folgen.

Was sind die Symptome von CFS?

Leitsymptom ist eine schwere Erschöpfung, manche Betroffene haben auch nach zwei Jahren Schwierigkeiten, die Treppen zum nächsthöheren Stockwerk hinaufzukommen. CFS ist keine psychische Erkrankung. In der Forschung werden mehr und mehr Biomarker bekannt, die zeigen: Die Leute bilden sich das keinesfalls ein. Sie sind wirklich krank.

Sie haben in einem Forschungsseminar an der Universität Bremen Interviews mit Long-Covid-Patient*innen geführt. Wer waren die Befragten, wie waren die Resultate und was können sie zur gesellschaftlichen Debatte über Covid und die Folgen beitragen?

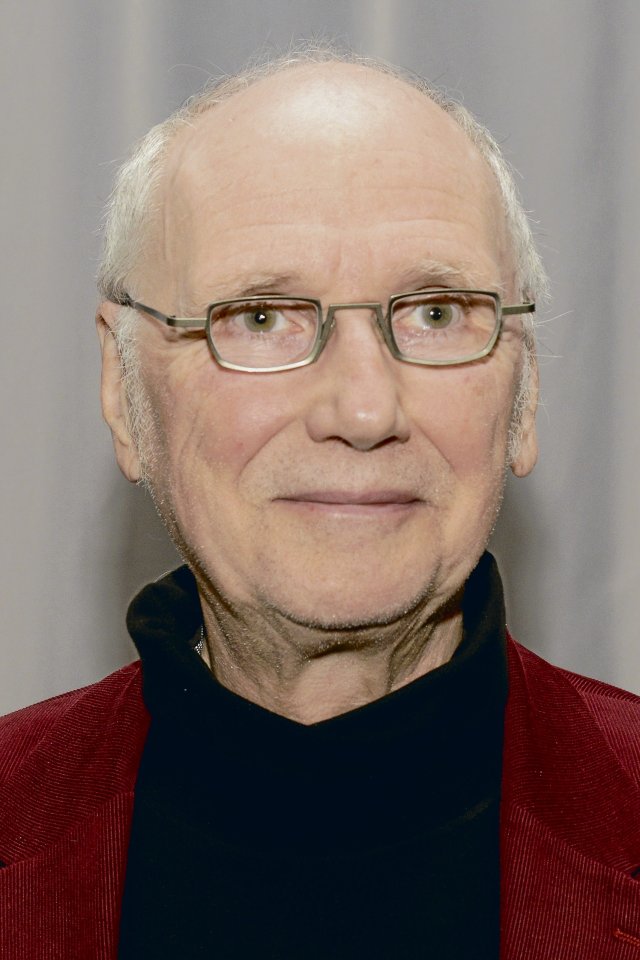

Wolfgang Hien ist Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler und forscht unter anderem zu arbeitsbedingten Erkrankungen. Im Rahmen seines Lehrauftrags an der Universität Bremen führte er qualitative Interviews mit Long-Covid-Patient*innen.

Wir haben Kontakte zu Selbsthilfegruppen aufgenommen. Dort fanden sich viele Betroffene, oftmals Menschen, die vorher – wie man so schön sagt – voll im Leben standen, oftmals sportlich sehr aktive Leute. Da ist der Schock natürlich besonders groß, wenn jetzt alles oder vieles nicht mehr geht. Die Erfahrungen, die diese Erkrankten mit unserem Sozialsystem haben machen müssen, sind ein zusätzliches Problem, das den Betroffenen das Leben schwer macht. Das fängt schon damit an, dass viele Ärzte sagen, dass es Long Covid nicht gibt, oder dass sie es nicht kennen, nichts dazu sagen können und die Patient*innen auffordern, woanders hinzugehen.

Warum kritisieren Sie auch die Krankenkassen in ihrem Umgang mit Long Covid?

Sie machen in der Regel Druck und unterstellen, dass die Leute Simulanten sind. Ich finde das ungeheuerlich. Uns wurde von einem Fall erzählt, in dem die Krankengeldzahlung einfach eingestellt wurde. Fast überall erfahren die Erkrankten Ablehnung, Unverständnis und Unglauben.

Sie berichten, dass auch die Berufsgenossenschaften nicht besser mit an Long Covid Erkrankten umgehen.

Mir haben Handwerker*innen und Fabrikarbeiter*innen mit Long Covid erzählt, dass ihre Berufsgenossenschaft nicht einmal den Eingang der Anzeige bestätigt hat. Wenn sie den Eingang doch bestätigt hat, ließ sie sogleich durchscheinen, dass es sowieso eine Ablehnung geben wird, dass die Ansteckung nur im Privatbereich und nicht am Arbeitsplatz erfolgt sein kann.

Welche sozialen Folgen hat Long Covid für die Betroffenen?

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Eine nennenswerte Zahl von Long-Covid-Erkrankten hat die Arbeit verloren, lebt von Reserven oder ist inzwischen sogar in den Bürgergeldbezug gerutscht. Für mich als Sozialforscher zeigt sich durchgängig eine gesellschaftliche Stigmatisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung. Ein Interviewter sagte klar: »Wenn du nicht mehr leistungsfähig bist, dann zählst du in unserer Gesellschaft nichts mehr.«

Wissenschaftliche Fachzeitschriften haben Ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen wollen. Mit welcher Begründung und wie bewerten Sie die Weigerung?

Meine Forschungen fallen eben durch alle Raster. Sie sind nicht medizinisch im engeren Sinne, auch nicht psychosomatisch, sie sind aber auch nicht streng soziologisch. Ich würde sagen, meine Arbeiten sind so, wie man in den 1970er Jahren Medizinsoziologie betrieben hat. Doch das ist in der heutigen Wissenschaftsszene nicht mehr en vogue. Vor allem, dass ich die real existierende Sozialpolitik kritisiere, das ist den am Public-Health-Konzept orientierten Fachzeitschriften viel zu politisch.

Nach der Veröffentlichung der RKI-Protokolle wird die Maskenpflicht in der Pandemie wieder kritisiert. Zu Recht?

Meiner Ansicht nach hätten viele Erkrankungen verhindert werden können, wenn schon vor Jahren, als klar war, dass Pandemien kommen werden, in den Betrieben die richtige Anwendung von FFP2-Masken eingeübt worden wäre. Wenn jetzt auch von Linken das Argument kommt, Masken nutzen nichts, weil die Viren viel kleiner sind als die Poren, dann macht mich dieses unendliche Halbwissen einfach nur traurig. Über die Luft übertragene Infektionen funktionieren nur über Tröpfchen. Viren sind immer an Zellen und an Tröpfchen gebunden und die können mit einer FFP2-Maske gut aufgehalten werden.

Haben Sie vorher schon zum Chronischen Fatigue Syndrom gearbeitet?

In meinen Forschungen zum Lebensverlauf an Krebs erkrankter Personen bin ich immer wieder auf das CFS gestoßen. Nach einer Chemotherapie sind Menschen oftmals schwer beeinträchtigt, werden schnell müde, schaffen oftmals nicht mehr einen Arbeitstag durchzuhalten. Das kommt in der Wissenschaft und daher auch in der sozialpolitischen Diskussion viel zu kurz.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.