- Kultur

- »Die letzten Tage der Menschheit«

Karl Kraus: Hundert Szenen und Höllen

Vor 150 Jahren wurde Karl Kraus geboren. Eine Wiederbegegnung mit seinem erschreckend zeitgemäßen Drama »Die letzten Tage der Menschheit«

Es gibt, schwer zu begreifen, Kollegen, die sich an ihre klinisch reinen Schreibtische setzen und von dort aus Texte voller Lebendigkeit verfassen. Die Geburt des Artikels aus reinem Geist. Andere Autoren, ich zähle mich dazu, können nur schöpferisch tätig werden, wenn sie umgeben sind von Papier in großen Mengen. Ungelesene Bücher, zerrissene Zeitungen, Notizen zu einem vergessenen Vorhaben vom vergangenen Jahr. Buchstäblich die ganze Umgebung ist Talisman wie auch Inspirationsquelle.

An meinem Redaktionsschreibtisch habe ich im Rücken immer einen Reprint der 922 Ausgaben von Karl Kraus’ »Die Fackel« in elf Bänden stehen. Ein zwölfter Band hält ein Register sowie Kraus’ Drama »Die letzten Tage der Menschheit« bereit. Kaum vorstellbar, das Schreiben zu beginnen, ohne Kraus hinter mir zu wissen.

Sein Bonmot »Es genügt nicht keinen Gedanken zu haben: man muß ihn auch ausdrücken können« sollte uns allen Mahnung sein – und besonders demjenigen, der sich anmaßt, zum 150. Geburtstag des Wortmeisters selbst einige Bemerkungen zu formulieren. Wo denn überhaupt anfangen bei dieser Jahrhundertgestalt? Doch nicht etwa bei der »Fackel«, diesen 20 000 Seiten bedruckten Papiers.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Sehr viel ist schon gesagt worden. Über Kraus und die Juden. Kraus und die Frauen. Kraus und seine Lieblingsfeinde. Kraus und Österreich. Kraus und sein verstörendes Schweigen. Kraus, der Sprachkritiker. Kraus, der Satiriker. Wenn man sich schon an einem Gegenstand zu verheben droht, dann allerdings kann man es auch gleich mit dem Unmöglichen aufnehmen.

Zum Beispiel so. Da wäre das bereits erwähnte Drama »Die letzten Tage der Menschheit«, ein Stück, das nicht zu Unrecht immer wieder als unspielbar deklariert wurde. Eine Tragödie in fünf Akten, gerahmt durch Vorspiel und Epilog, die die menschliche Katastrophe in Dialoge bannt. Klingt das nicht eher konventionell? Der Eindruck täuscht.

Die »hundert Szenen und Höllen«, die Kraus in einer Vorbemerkung erwähnt, sind nur Ausdruck von enormer Tiefstapelei – es sind bei Weitem mehr Szenen und eine jede ist eine Hölle. Die Spielzeit, würde man das Stück Wort für Wort zu Gehör bringen, würde jeden Bühnenabend sprengen und wohl eher zu einer einwöchigen Prozession herausfordern. Die Rollen sind nicht zählbar, jede Szene kennt neue Gesichter. Kein Ensemble eines deutschen Stadttheaters beschäftigt auch nur annähernd so viele Schauspieler, wie eine textgetreue Umsetzung erforderte.

Warum aber ein solches Drama, das Aberhunderte Seiten füllt, das Dutzende Schauplätze kennt, dessen Vielstimmigkeit dem Zuschauer ein Rätsel bleiben muss? Weil der Krieg, wenn er uns bedrohlich nahekommt, kaum noch dramatisch zu erschließen ist. »Die letzten Tage der Menschheit« ist weniger ein analytisches Thesenstück als vielmehr das sprachliche Abbild einer vom Krieg affizierten Gesellschaft. Kraus reagiert mit ihm in den Sommern 1915 bis 1917 auf den Ersten Weltkrieg.

Das Wichtigste, das es zu dem Text zu wissen gibt, verrät Kraus uns selbst: Sein in endlosen Dialekten schillernder Text ist dem Wien der Kriegszeit verhaftet (und den anderen vom Krieg ergriffenen Ecken Europas) – was dem Leser nicht das Recht gebe, das Ganze »für eine lokale Angelegenheit zu halten«. Der tragisch-allgemeine Charakter wird schnell offenbar. Und bei allem, was hier drastisch überzogen erscheint, müssen wir leider davon ausgehen, dass es tatsächlich möglich ist in Zeiten, in denen Krieg herrscht. »Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind gesprochen worden; die grellsten Erfindungen sind Zitate«, schreibt Kraus. Und auch sein zeitgenössischer Leser Kurt Tucholsky hält das schriftlich Manifestierte für »grauenhaft echt«.

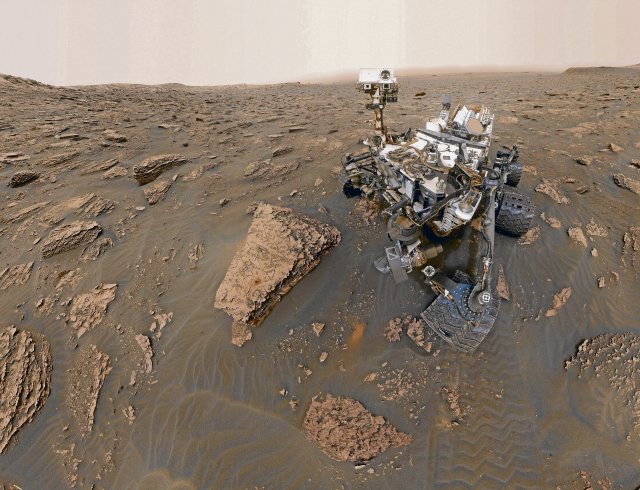

Aber das Entscheidende ist dieses: Die Aufführung des Dramas sei einem Marstheater zugedacht. »Die letzten Tage« sind, darf man vermuten, für diese Menschheit nicht gedacht. Doch Kraus lässt uns wissen: »Dennoch muß ein so restloses Schuldbekenntnis, dieser Menschheit anzugehören, irgendwo willkommen und irgendeinmal von Nutzen sein.« Die Schaubühne vielleicht nicht als moralische Anstalt, aber doch als eine politische Einrichtung, die das endlos falsche Leben im falschen nicht noch zur Heldentat verklärt.

Und Helden gibt es in »Die letzten Tage der Menschheit« so wenig wie Antihelden. Sie sind die banale Erfindung für eine andere Art Literatur. Aber alle treten sie auf: die stillen Beobachter, die Kriegsenthusiasten, die Unentschlossenen, die Kriegsprofiteure, der beredsame Journalist, der kleine Mann und die Herren der Welt. Vom Friseursalon und dem Kaffeehaus wechseln die Fragmente einer Handlung in die Amtsstuben der Minister und schließlich auf das Schlachtfeld. Der Krieg aber ist überall.

Diese ganz und gar nicht lokale Angelegenheit, die uns in Dialogen begegnet, zeigt Züge der gegenwärtigen Katastrophen. Die bei Kraus beharrlich wieder und wieder auftretenden Zeitungsverkäufer, die ihre Sonderausgaben zum Grauen in der Welt anpreisen, sind die menschliche Form des heute unpersönlich auf uns niederfahrenden Live-Tickers zum Kriegsgeschehen.

Wenn man liest, wie hier gesprochen wird – über die Menschen im Osten Europas, über das eigene nationale Gefühlsleben, die Begeisterung darüber, dass es nun vielleicht die Richtigen treffen könnte –, dann denkt man ans Wirtshaus im Wien des Jahres 1915. Nur das? Die Lektüre aus den Kommentarspalten der Medienhäuser unterscheidet sich nur durch Oberflächliches.

Und wer nicht aufschreckt bei den Versen im Epilog »Laßt Hosianna erschallen, laßt Hosianna erschallen: / Bomben sind auf den Ölberg gefallen!«, dem ist vielleicht durch die menschliche Sprache nicht mehr zu helfen.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.