- Kultur

- Kufstein

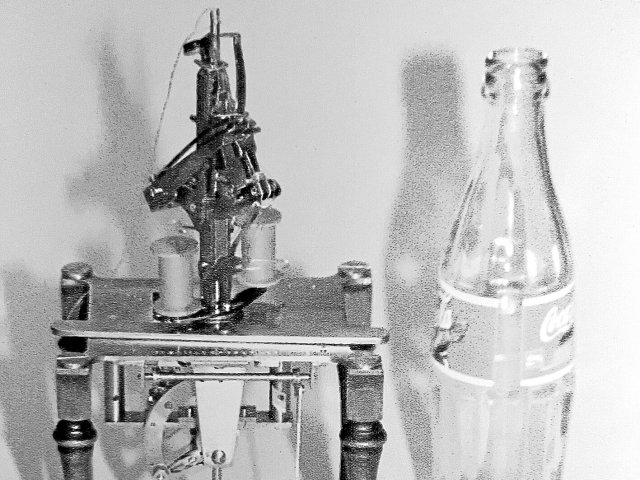

Die »Nähende Hand« im Madersperger Museum

Museyroom (Teil 16): Ein Besuch des Madersperger Museums in Kufstein, Tirol

In der Tiroler Festungsstadt Kufstein befindet sich das Madersberger Museum. Kufstein liegt im unteren Inntal und das Museum befindet sich in unmittelbarer Nähe des historischen Zentrums, etwas unterhalb der imposanten Festungsanlage, in der Kinkstraße 16. In diesem Haus wurde Josef Madersperger am 6. Oktober 1768 geboren. Er gilt als Erfinder der Nähmaschine.

Sein Vater war Schneider. Josef ging bei ihm in die Lehre und legte mit 22 Jahren die Meisterprüfung ab. 1789 brannte das Wohnhaus der Familie ab, im Jahr darauf zogen Vater und Sohn nach Wien und eröffneten in der Nähe der Domkirche St. Stephan eine Werkstatt, während die Mutter in Kufstein blieb. Der Vater kehrte aber bald nach Tirol zurück und starb 1792. Josef arbeitete in Wien weiter als Schneider, legte 1799 den Bürgereid ab und holte vier Jahre später seine Mutter in die Hauptstadt der Habsburgermonarchie.

Im Museum liegt die Kraft. Glauben Sie nicht? Gehen Sie doch mal rein! Jeden Monat stellen wir eins vor, in Text und Bild. So wie James Joyce es in »Finnegans Wake« geschrieben hat: »This is the way to the museyroom.«

Damals stapelten sich in den Manufakturen die Stoffberge. Durch die vermehrte Ausbeutung von Arbeitskraft und den Einsatz von Maschinen stieg die Produktivität im Spinnerei- und Webgewerbe in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts deutlich an. Die Näherinnen kamen mit der Endfertigung der Kleidungsstücke nicht hinterher. Der Bedarf an Kleidung stieg, weil die Mode einen Wechsel diktierte und das Militär Uniformen benötigte. Das Zusammenfügen der Stoffe durch Näharbeit war sehr zeitintensiv, so dass die Mechanisierung dieser Tätigkeit in der Luft lag.

1755 ließ sich Charles Frederic Wiesenthal in London eine Doppelspitznadel patentieren. 1790 meldete Thomas Saint das erste englische Patent auf eine Kettenstich-Maschine mit Hakennadel an: ein Apparat, der ausdrücklich als Nähmaschine bezeichnet wurde. In Frankreich ließen Thomas Stone und James Henderson 1804 eine solche Maschine patentieren. Der Strumpfwirker Balthasar Krems aus Mayen in der Eifel benutzte 1800 eine Nähmaschine, »mit der angeblich rote Jakobinermützen für Anhänger der Französischen Revolution gesäumt wurden«, schreibt Hubert Weitensfelder in seinem Buch »Die großen Erfinder«. Krems »verwendete als Erster eine Nähnadel mit dem Öhr an der Spitze. Dieser im Nachhinein gering erscheinende Schritt stellte eine gedanklich weitreichende Abstraktion von der bisherigen Tätigkeit der Schneider dar und ermöglichte später den Übergang zur Maschinennäherei.«

1808 begann Madersperger mit ersten Versuchen zum mechanischen Nachbau der Bewegungen der menschlichen Hand. Er schuf eine maschinelle »Nähhand«. 1814 reichte er das Gesuch um die Erteilung eines »Privilegs« (Patents) auf seine erste Maschine ein, das ihm im Februar 1815 für sechs Jahre erteilt wurde. Da Madersperger jedoch die Gebühren für dieses Privileg nicht aufbringen konnte, erlosch es im Juni 1818 wieder. Im »Biographischen Lexikon des Kaiserthums Österreichs« von 1867 heißt es zu Maderspergers »Nähhand«: »Die Nadel, womit M.’s Maschine arbeitete, war an beiden Enden zugespitzt, enthielt in ihrer Mitte das Oehr und bewegt sich senkrecht auf und nieder, wobei sie wechselweise mit der einen und mit der anderen Spitze durch den Stoff stach. Sie führte einen 17 Zoll langen Faden, welcher jedesmal sammt der Nadel erneuert werden mußte, wenn er verbraucht war, was ungefähr nach 130 Stichen eintrat.« Kritisiert wird, dass in der zeitgenössischen »Systematischen Darstellung der neuesten Fortschritte in den Gewerben und Manufacturen« von Madersperger keine Rede sei, dass dieses Werk »weder des Mannes noch der sonst gewiss bemerkenswerthen und eben in das genannte Werk gehörigen Thatsachen auch nur mit einer Silbe gedenkt, obgleich darin den Schneiderarbeiten ein eigenes Capitel gewidmet ist.«

Zwischen 1814 und 1817 entwickelte Madersperger eine neue Maschine, »die auch anspruchsvollere Kurven nähen konnte«, so Hubert Weitensfelder. 1817 reichte Madersperger ein Gesuch für eine weitere von ihm erfundene Maschine zum Zusammennähen von Strohhüten ein. Zum händischen Nähen eines solchen Hutes benötigte eine Näherin bis zu zehn Tage. Doch das Privileg, diese zeitraubende Arbeit zu mechanisieren, wurde abgelehnt. 1833 erfolgte das nächste Gesuch um Erteilung eines Privilegs für eine Maschine zur Verarbeitung von Schafwolle, das ebenfalls negativ beschieden wurde. 1835 präsentierte Madersperger auf einer Gewerbeausstellung in Wien sechs Exemplare eines doppelten Stoffes, den er aus fertigen Einzelstoffen auf einer von ihm erfundenen Maschine zusammengenäht hatte. Auch diese fünfte Variante der »Nähhand« brachte keinen Erfolg. 1838 übergab Madersperger diese fünfte Maschine dem Wiener Polytechnischen Institut, heutzutage die Technische Universität Wien. Dort kann sie immer noch besichtigt werden kann.

1850 wurden Madersperger und seine Frau als »Pfleglinge« in das bürgerliche Versorgungshaus in St. Marx bei Wien aufgenommen. Dort starb er nur wenige Wochen später an Altersschwäche und wurde – in der Nähe Mozarts – auf dem Friedhof St. Marx beerdigt. Auf dem Grabkreuz wird er als »Erfinder der Nähmaschine« geehrt.

Erst die US-Amerikaner Elias Howe und Isaac Merrit Singer verhalfen der Nähmaschine mit senkrechter Nadelstange und kontinuierlichem Stofftransport zum Siegeszug – die Nähmaschine wurde das erste Haushaltsgerät in Massenproduktion. Zu dem Titel »Erster Nähmaschinenfabrikant der Welt« war der Franzose Barthélemy Thimonnier 1829 gekommen. Er hatte eine Kettenstich-Nähmaschine entwickelt und 80 Exemplare davon an die französische Heeresverwaltung verkauft. Die Pariser Schneider fürchteten um den Verlust ihrer Arbeitsplätze und brannten seine Fabrik nieder.

Im Geburtshaus des Pioniers der mechanischen Schneiderkunst Madersperger wird dieser auf nur 14 Quadratmetern mit einer audiovisuellen Präsentation gewürdigt. In einem Schaukasten werden Ursprung und Entwicklung der Nähmaschine, in einem anderen das Leben Madersperger dargestellt, in einem dritten Kasten aus der »Wiener Zeitung« vom 12. Mai 1817 zitiert, dass dessen »Triebwerk (Maschine) alle Näharbeiten mit einer die menschliche Handarbeit bey weitem übertreffenden Schnelligkeit und Genauigkeit verrichtet«. Hinter Glas wird die Kufsteiner Nähmaschinensammlung präsentiert, mit Modellen der Firmen Singer, Pfaff und Lada.

Montag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr, Kinkstr. 16, Kufstein. Der Eintritt ist frei.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.