- Kultur

- Nationalsozialismus

NS-Devise »Arbeit macht frei«: Verbrechen und Versprechen

Nikolas Lelle nähert sich in seinem Buch der berüchtigten NS-Devise – und damit dem Kern der nationalsozialistischen Ideologie

Sollen geflüchtete Menschen zu einem gemeinnützigen Arbeitsdienst verpflichtet werden, von dem der Bezug existenzieller Geldleistungen abhängig gemacht wird? Sollen arbeitslose Ukrainer*innen abgeschoben werden? Braucht es eine neue Reform des Bürgergelds, damit jenen die Sozialleistungen gestrichen werden können, die sich in keine Arbeit vermitteln lassen wollen? Zurück zum Wehrdienst? Arbeitspflicht für Rentner*innen? Was kann jeder Einzelne, wenn schon nicht für sein Land, so doch wenigstens für den Standort Deutschland tun? Solche Diskussionen werden hierzulande geführt. Und man muss dazusagen: Das passiert in einem Land, das vor knappen 80 Jahren noch seine Volksgemeinschaft in der »deutschen Arbeit« des industriellen Massenmords verwirklichte und auf die Vernichtungs- und Konzentrationslager schrieb »Arbeit macht frei«.

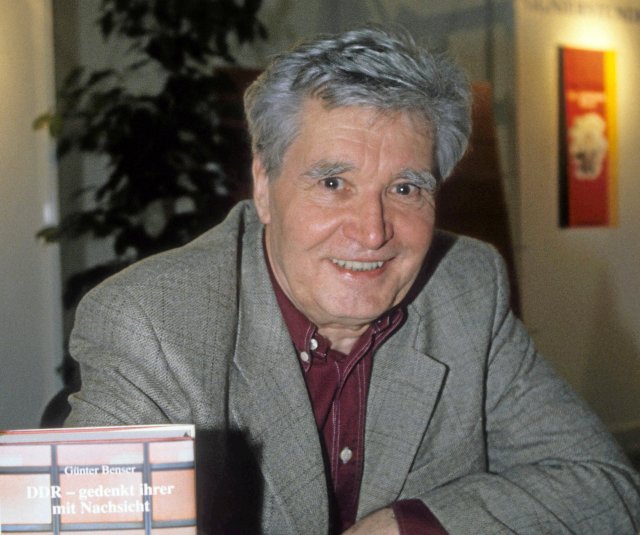

Aber was hat diese nationalsozialistische Vergangenheit mit den Deutschen heute zu tun? Hat ihre Arbeit sie denn nicht tatsächlich befreit, in Wirtschaftswunder, Wiederaufbau und als Aufarbeitungsweltmeister? Ein Schlussstrich wäre angebracht, hört man neuerdings nicht mehr nur von rechts. Der Historiker und Sozialphilosoph Nikolas Lelle hat gegen die Geschichtsvergessenheit von Neuer Rechter bis zur linken »German-Guilt«-Agitation in seinem Buch »›Arbeit macht frei‹« ein überzeugendes Argument vorgebracht: Er zeigt, wie wenig doch über die nationalsozialistische Ideologie und ihre Kontinuitäten ins Jetzt gewusst wird.

»Arbeit macht tot«

Seinen Essay zur »Annäherung an eine NS-Devise« beginnt Lelle mit dem Widerspruch, dass »Arbeit macht frei« einerseits »Symbol für den nationalsozialistischen Massenmord« schlechthin wurde, andererseits kaum etwas über die Tragweite und Bedeutung dieses Satzes bekannt ist. »Die Wissenslücken sind frappierend«, beurteilt Lelle die Forschungslage. Weder lässt sich genau sagen, warum dieser Ausspruch an die Lagertore von Dachau bis Sachsenhausen und Auschwitz geschmiedet wurde, noch von wem der Befehl dazu kam – und vor allem nicht, welche ideologische Bedeutung die Lagerinschrift transportiert.

Intuitiv aber ist der Devise kaum auf die Schliche zu kommen, denn zunächst einmal ist »Arbeit macht frei« eine zynische Lüge, zumindest für all jene, die ins Lager deportiert wurden und den sechs Meter breiten Schriftzug am Tor lesen mussten. Sie erwartete kein Arbeitslager als Umerziehungsanstalt, wie es propagandistisch verharmlost wurde. Wie Lelle den Überlebenden Tibor Wohl berichten lässt, wies die SS jene Neuankömmlinge direkt an der Inschrift darauf hin: »Es gibt einen Weg zur Freiheit, aber nur durch diesen Schornstein!«, den des Krematoriums. Wohl nannte seinen Überlebensbericht daher »Arbeit macht tot«.

Lelle weist darauf hin, dass die Freiheit vor allem der deutschen Volksgemeinschaft gelten sollte. »Arbeit macht frei« umfasst eine zutiefst wahnhafte Projektion, die den Kern der nationalsozialistischen Ideologie berührt, weshalb Lelle sie nicht als bloße KZ-Devise, sondern als eine NS-Devise interpretiert. Die »deutsche Arbeit« ist nichts weniger als der völkische Kampf, der vom Betrieb, an der Deutschen Arbeitsfront (DAF) bis zu den Weltkriegsschlachtfeldern geführt wird, ob als Soldat oder in der Kleinfamilie – und zwar gegen die Juden. So wie »die Gewalt und das Morden im Krieg als eine Form der Arbeit für das Volk erscheint«, ist auch die Arbeit im Konzentrationslager, die den Massenmord organisiert, Teil dieser »Befreiung«.

Vernichtungsantisemitismus als Arbeit

Es ist daher nur konsequent, dass die Devise »Arbeit macht frei« nach außen lesbar am KZ-Tor angebracht wurde, im Gegensatz etwa zur Losung »Jedem das Seine« am KZ Buchenwald, die nach innen gerichtet ist. Es war eine Botschaft an das deutsche Volk, das erst zu sich kommen würde, wenn es im Schweiße des Angesichts alles Zersetzende ausmerze. Arbeit ist damit Ausdruck und Mittel des nationalsozialistischen Vernichtungsantisemitismus. Hitler selbst habe diesen Gedanken stets in aller Klarheit ausgesprochen. Wie Lelle aus »Mein Kampf« zitiert, geht es um die »schaffende Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird«. Und in Hitlers Rede »Warum wir Antisemiten sind« aus dem Münchner Hofbräuhaus im August 1920 werde ebenso die Vorstellung deutlich, dass die Volksgemeinschaft durch Arbeit entstehe, einzig gehemmt durch die »Anti-Arbeit« der Juden.

Der Weg zur »Befreiung« führte zur Vernichtung der Juden. Legitimation dazu lieferte die Ansicht, dass Juden nicht zur »Arbeit« fähig seien – gemeint ist Hitlers Vorstellung von »deutscher Arbeit«, die sich durch den uneigennützigen Dienst für die Gemeinschaft, also das Selbstopfer, auszeichne – und damit strenggenommen nicht einmal lebendig seien, unwertes Leben. Umgesetzt wurde der antisemitische Wahn aber als genau jene Arbeit, zu der die Deutschen in allen Lebensbereichen angehalten wurden, die sie »adelt«, wie es an den Eingängen der Lager des Reichsarbeitsdiensts (RAD) stand, zu dem Hitler am 1. Mai 1933 die Deutschen unter tosendem Beifall verpflichtet hatte. Die Arbeit war die Einübung der Fügsamkeit unter die Gemeinschaft und ging nahtlos in jene der SS-Männer, KZ-Aufseher, Polizei- und Erschießungskommandos, Ärzte und Krankenschwestern über. »In ›Arbeit macht frei‹ fallen nationalsozialistisches Versprechen und Verbrechen zusammen«, resümiert Lelle.

Auf den Widerspruch dieses Selbstbilds der deutschen Arbeit weist der Auschwitz-Überlebende und italienische Schriftsteller Primo Levi hin, den Lelle anführt. Levi deute den Satz als Ausdruck der zutiefst rassistischen und chauvinistischen Überzeugung, die Arbeit sei der »Herrenrasse« unwürdig und daher den Feinden der Deutschen zuzuweisen. »Eure Arbeit macht uns frei«, sei daher die Bedeutung, die der Satz Levi zufolge transportieren würde. Der Widerstandskämpfer und Schriftsteller Jean Améry hingegen habe die Devise als Ausdruck des Arbeitsfetisch der Deutschen gedeutet. Ihre »Arbeit macht unfrei«, wie es bei Améry heißt.

Bis heute

Neben diesen vielen Bedeutungsebenen steckt in der Lagerinschrift aber auch ein Moment der Widerständigkeit. Der polnische Häftling Jan Liwacz wurde 1941 zur Anfertigung des Schriftzugs abgestellt, in dem er das B jedoch umdrehte. Hier wird ein Akt des Widerstands deutlich, denn es »war damit buchstäblich nicht mehr die bruchlose, perfekte Devise, die sie den Nationalsozialisten nach sein sollte«, schreibt Lelle. Der auf den Kopf gestellte Buchstabe verkörperte vielleicht auch die Hoffnung, dass sich die Verhältnisse gegen die Mörder drehen ließen, wie Lelle eine Ausstellung des Internationalen Auschwitz Komitees zitiert. Diese Hoffnung erschöpfte sich jedoch mit dem Scheitern der juristischen Aufarbeitung des NS.

Lelle macht dazu einen wichtigen Punkt: Die Arbeitsauffassung des NS bot eine entscheidende Kontinuität in die Nachkriegszeit. Während zu explizite Bezüge und Antisemitismus tabuisiert wurden, ist den Deutschen »die Geschäftigkeit zu ihrer Hauptwaffe bei der Abwehr der Wirklichkeit geworden«, wie es Hannah Arendt schon bemerkte. Die Aufarbeitung wurde »auch durch ›deutsche Arbeit‹ verhindert«, so Lelle. Und sie bot einen Anknüpfungspunkt für die Rechte bis heute, als ein Ideologem und eine Chiffre, die in den sozialen Medien regelmäßig Verwendung findet. Wenn etwa AfD-Politiker zur Pandemie mit »Impfen macht frei« provozierten oder »Arbeit macht frei« den Menschen doch immer wieder – als Scherz oder vermeintlich harmlose Anspielung – auf der Zunge liege, zeige sich die dünne Firnis der Tabuisierung.

Das unverstandene Tabu führe ohnehin zum Übertritt, bemerkt Lelle mit Freud, und nimmt diese Tabubrüche zum Beweis fehlender Aufarbeitung. Denn »die nationalsozialistische Arbeitsauffassung hat sich ihrer Aufarbeitung erfolgreich entzogen« und wurde »als vor- oder unpolitisch wahrgenommen«. Sie fungiert daher bis heute als Code für jenen Antisemitismus, der den ideologischen Kern des NS ausmachte und sich aktuell in Shoah-Relativierung, Verschwörungsmythen und israelbezogenem Antisemitismus umfassend Bahn bricht.

Nikolas Lelle: »›Arbeit macht frei‹«. Annäherungen an eine NS-Devise. Verbrecher-Verlag, 120 S., br., 19 €.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.