- Wissen

- Ostindien-Kompanie

Der Fluch der Muskatnuss

Am Anfang des britischen Handelskolonialismus stand ein winziges Inselchen in der Bandasee

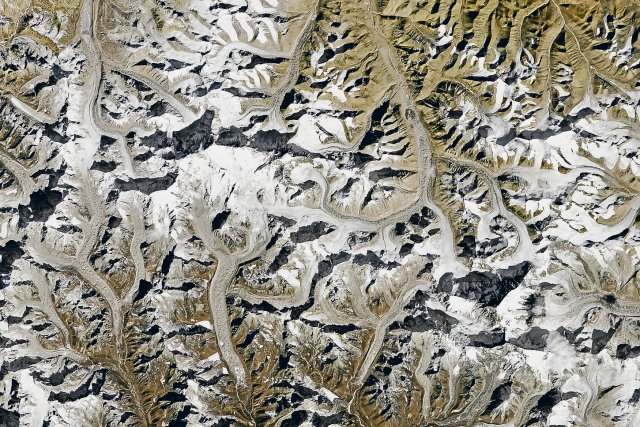

Wer mit dem Schnellboot auf die Insel Run zusteuert, dem strömt schon auf hoher See ein süßlicher, betörender Duft in die Nase, wie Reisende berichten. Er zieht von den Blüten hoher, schlanker Bäume herunter, die auf Hügeln hinter der Schiffsanlegestelle und einem schmucken Dörfchen wachsen. Hier auf dem abgelegenen Eiland in der Bandasee im pazifischen Niemandsland zwischen den Inseln Celebes und Papua sowie Australien liegt die Heimat der Muskatnuss.

Das Nutzgewächs ist der Reichtum des drei Quadratkilometer kleinen Inselchens, aber auch sein Fluch. Die Bewohner trieben über Jahrhunderte regionalen Handel mit Muskatnüssen, bis man auch am anderen Ende der Welt auf Run aufmerksam wurde.

Pest und Profit

Ende des 16. Jahrhunderts grassierte im dicht besiedelten, stinkenden Moloch London wieder einmal die Pestilenz. Zehntausende Menschen wurden dahingerafft. Wer erkrankte, für den war dies meist das Todesurteil. Allerdings wurde ein Wundermittel angepriesen, auf das der Dramatiker Thomas Dekker hinwies, als er sich über die Ratschläge der Ärzte lustig machte: »Ihre Gegenmittel hatten nicht so viel Kraft, das Leben und die Seele zusammenzuhalten, als ein Krug Pindar’s Ale (ein Starkbier, d.Red.) und Muskatnuss.« Tatsächlich trugen Priester sie in Amuletten um den Hals, Ärzte nahmen eine Nuss in den Mund, bevor sie Pestpatienten aufsuchten, und sündteure Tinkturen, in denen sich angeblich das exotische Gewürz fand, machten die Runde. Ein Apotheker rechtfertigte den hohen Preis so: »Gewiss kostet’s viel, aber Artzenei, so wohlfeil ist, kostet den Tod.«

Heute wird gemutmaßt, dass der stechende Geruch der Muskatnuss den Überträger der Beulenpest – einen Rattenfloh – auf Distanz gehalten haben könnte. Belegt ist das nicht. Unabhängig vom tatsächlich Nutzen: Muskatnuss war in London ein rares Gut, denn sie wuchs ausschließlich auf der sagenumwobenen Insel Run und einer Handvoll der benachbarten Banda-Inseln. Die gigantisch steigende Nachfrage in der Epidemie ließ den Preis durch die Decke schießen. Das exotische Gewürz war wertvoller als Gold, mit Profitspannen bis zu 60 000 Prozent. Das rief die aufsteigende Klasse der Kaufleute auf den Plan: Gelangte die Muskatnuss bisher über verschlungene Wege und diverse Zwischenhändler in die britische Hauptstadt, sollte sich das doch selbst organisieren lassen. Im September 1599 beschloss eine Gruppe Kaufleute, eine Schiffsflotte zu den »reichen Inseln der Gewürzlande« zu entsenden. Ein Projekt, das, wie es im Versammlungsprotokoll hieß, »unserem Heimatland zum Ruhme ausschlagen« solle.

Die Umsetzung freilich war nicht einfach: Es brauchte Anleger, die viel Geld in ein unkalkulierbares Risiko zu stecken berteit waren, und auch erfahrene Mannschaften für ein Himmelfahrtskommando. Eine Schiffsreise nach Ostindien und zurück konnte Jahre dauern, denn die sogenannte Gewürzroute führte von Europa um Afrika über das Kap der Guten Hoffnung herum zum indischen Subkontinent und von dort weiter an Sumatra und Java vorbei zu den Gewürzinseln. Dass man unversehrt und auch finanziell erfolgreich zurückkehrte, war wegen Piraten, konkurrierender Mächte, Krankheiten und »greulicher Wetter« mehr als ungewiss. Zu jener Zeit wurde im Schnitt jedes dritte Schiff entweder gekapert, sank im Sturm oder wurde aufgegeben, weil Mannschaft für die Bedienung fehlte.

Die Ostindien-Kompanie

Erst als Königin Elisabeth I. am 31. Dezember 1600 den »Governors and Company of merchants of London trading to the East-Indies« ein Monopol zugestand, auf 15 Jahre den gesamten englischen Handel in Ostindien, wie ein riesiges Gebiet im Pazifik genannt wurde, abzuwickeln, wurde es ernst. Dies war die Geburtsstunde der Ostindien-Kompanie, die den Grundstein des britischen Empires legen und über mehr als zwei Jahrhunderte weite Teile Ost- und Südostasiens beherrschen sollte.

Doch man fing klein an: Die Gesellschaft rüstete fünf Schiffe aus, die im April 1601 in See stachen. Zweieinhalb Jahre später kehrten vier vollbeladen mit Muskatnüssen und Gewürznelken heim, erstanden bei Händlern in Indien oder auf Sumatra. Man hatte Kontakte geknüpft und brachte die wertvolle Information mit, dass die Gewürze immer günstiger wurden, je weiter man ostwärts segelte. Dass die Hälfte der Mannschaften, darunter auch zwei der Kapitäne, unterwegs an Skorbut, Ruhr, »Blutfluss« oder Tropenkrankheiten gestorben war, fiel nicht ins Gewicht. Das fünfte Schiff versuchte Run zu erreichen, nach monatelanger Irrfahrt landete die Restmannschaft dort als Schiffbrüchige und wurde von Einheimischen freundlich aufgenommen.

Der Gewürzhandel fußte auf dem klassischen Kaufleuteprinzip, möglichst viel zu nehmen und dafür möglichst wenig zu geben.

Nach dem ersten Erfolg schickte die Kompanie weitere Expeditionen los. Man ließ auf einer eigenen Werft Schiffe bauen und legte ein Netz aus Faktoreien in Hafenstädten entlang der Route an – Handelsstützpunkte, die oft nur aus einem Lagerschuppen bestanden. Und man hatte, besiegelt über einen Vertrag mit den örtlichen Häuptlingen, eine erste Kolonie: Run.

Der Gewürzhandel fußte auf dem klassischen Kaufleuteprinzip, möglichst viel zu nehmen und dafür möglichst wenig zu geben. In England spottbilliges »Wollzeugs« ließ sich in Häfen Südostasiens gegen große Mengen Muskatnuss, Gewürznelken und Pfeffer eintauschen. Die Kompanie freute sich, dass »wir Handel zu treiben vermögen, ohn daß Geld mitgeführet muß werden, worauf unser Begehren gar ernstlich gerichtet«, wie der Historiker Giles Milton in seinem Buch »Nathaniel’s nutmeg« zitiert.

Koloniale Konkurrenz

Doch es lief nicht so weiter. Ebenfalls durch die winkenden Profite angelockt, machte sich die Holländische Ostindien-Kompanie auf den Banda-Inseln breit. Ihr Konkurrenzvorteil waren brutale Methoden: Indigenen Häuptlingen wurden »Schutzverträge« aufgezwungen, laut denen die Gewürze nur an Holländer verkauft werden durften. Diese errichteten Forts und stationierten bewaffnete Truppen. Ihre Ziele »verfolgten sie mit einer Brutalität, die sogar die eignen Landsleute schockierte«, schreibt Milton. »Folter, Brutalität und grundlose Gemetzel« seien die Norm gewesen. Bei Strafaktionen wurden nach heutigen Schätzungen mindestens 15 000 Bewohner ermordet oder waren geflohen. Am Ende besetzten holländische Siedler die Plantagen, ließen sie von importierten Sklaven bewirtschaften und machten ein Vermögen. Allein zwischen 1633 und 1638 wurden mehr als vier Millionen Pfund Muskatnüsse nach Europa geschafft.

Auch gegen die englische Konkurrenz ging man teils mit Gewalt vor. Vor allem Run war den Holländern ein Dorn im Auge. Nach zwei gescheiterten Versuchen eroberten sie die schwer zugängliche, mit englischen Schiffskanonen gesicherte Insel und holzten alle Muskatnussbäume ab. Nun hatte man de facto das Monopol auf den Gewürzhandel.

Die englische Ostindien-Kompanie war 1657 praktisch am Ende. Es kamen kaum noch Gewürze nach England, die meisten Faktoreien waren aufgelöst, die Werft wurde zwangsverkauft. Kurz vor der Auflösung kam die Rettung: Der Lordprotektor Oliver Cromwell und das Parlament genehmigten die Bildung einer Aktiengesellschaft. Dadurch konnte die Kompanie die Anlegerschar erheblich verbreitern, denn da diese nicht mit ihrem Vermögen hafteten, war das Investment weniger risikoreich. Hinzu kam das Recht, Gebiete zu erwerben, Truppen zu befehligen und eine eigene Justiz zu bilden.

Und so ging man in die Vollen: An die Stelle von Gewürzen trat der Handel mit Baumwoll- und Seidenstoffen, Tee, Salpeter (als Grundstoff für Schießpulver), aber auch mit Opium und menschlichen Sklaven. Statt nur über küstennahe Stützpunkte zu handeln, eroberte man mit einer Privatarmee ab 1757 zunächst Bengalen, später weitere Gebiete auf dem indischen Subkontinent. Errichtet wurden eigene Fabriken. Durch ein Billigpreisdiktat für Exporte wurden indische Hersteller ausgebeutet, aber auch englische Weber ruiniert.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Aus einem gescheiteren Start-up für Gewürzhandel wurde mit staatlicher Unterstützung ein diversifizierter Gigant mit beträchtlicher militärischer Macht. Nick Robins bezeichnete in seinem Buch »The Corporation that changed the world« die Kompanie als Vorreiter der modernen multinationalen Konzerne und als »Unternehmensstaat«. Die Kolonisierung sei nichts anderes als ein »business deal« gewesen.

Normalbetrieb des Kolonialismus

Seit kurzem zeichnen einige Historiker ein anderes Bild: Für Mark Cartwright von der University of York war die Kompanie »das spitze Ende des britischen imperialen Stocks«. Die Kompanie sei vom Staat für seine Zwecke benutzt worden, und als sie ihm im 19. Jahrhundert zunehmend zur Last fiel, wurde sie erst entmachtet und 1874 ganz aufgelöst. Die Insel Run, von den Briten übrigens gegen Manhattan eingetauscht, hatte damit nichts mehr zu tun. Anfang des 18. Jahrhunderts verschwand die Pest – aus bis heute ungeklärten Gründen – aus Europa. Die Muskatnuss wurde zu einem billigen Gewürz.

Seit dem Abzug der letzten Holländer kehrte auf Run wieder Ruhe ein. Heute leben rund 15 000 Nachfahren von Sklaven auf den Banda-Inseln, die zur indonesischen Provinz Maluku Utara gehören. Die Muskatnuss ist ein weltweit verfügbares Allerweltsgewürz. Die Bewohner Runs werden es kaum bedauern, dass niemand mehr die Insel als Goldgrube ansieht.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.