- Wissen

- Buschbrände in Australien

Rückkehr des Lebens

Fünf Jahre nach den Jahrhundertbränden erholt sich das australische Kangaroo Island langsam von der Katastrophe

Im Dezember 2019 hing sengende Hitze über Kangaroo Island. Es war ein ungewöhnlich heißer Sommer für die Insel, die nur das Südpolarmeer von der Antarktis trennt. Als am 20. Dezember 2019 Blitzeinschläge zunächst Brände an der Nord- und Nordostküste der Insel entzündeten, begann die bisher schlimmste Feuerkatastrophe der Insel. Zehn Tage später erreichten die Flammen den berühmten Flinders-Chase-Nationalpark. Letztlich wüteten die Brände über mehrere Wochen und zerstörten über 210 000 Hektar Land, fast die Hälfte der Insel. Wälder, Farmen und Häuser gingen in Flammen auf, zehntausende Nutztiere und auch zwei Menschen starben. Von den geschätzten 50 000 Koalas kamen vermutlich zwei Drittel ums Leben. »Wir hatten damals sogar eine Überpopulation an Koalas«, berichtet eine Rangerin im Flinders-Chase-Nationalpark. Einige seien bereits sterilisiert worden. Doch dann seien die Feuer gekommen und Tausende gestorben.

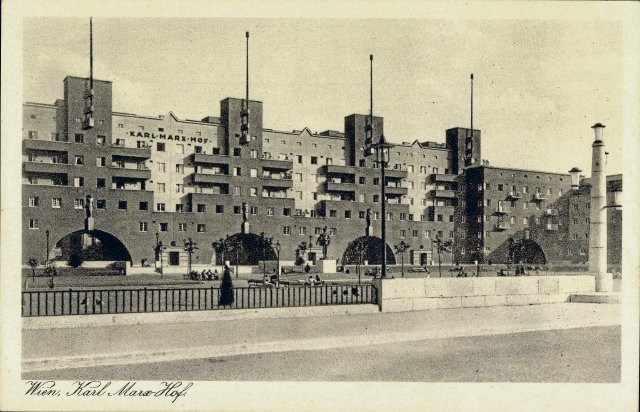

Auf Kangaroo Island ist ein großer Teil der Vegetation inzwischen nachgewachsen.

-

Nicht zuletzt wegen ihrer vielen Tiere – neben den Koalas gibt es Kängurus, Ameisenigel, Schmalfuß-Beutelmäuse und mehrere Robbenarten – gilt die Insel vor der Südküste als eines der schönsten Ziele Australiens. Mit ihren dramatischen Küstenlandschaften, einer Mini-Sahara, dichten Wäldern und traumhaften Lagunen bietet Kangaroo Island postkartenschöne Eindrücke.

Doch die Brände vor fünf Jahren zerstörten große Teile dieses Paradieses und damit des Habitats der dort lebenden Tiere. Im Jahr nach den Bränden sank die Koalapopulation, die einst als eine Art »Versicherung« für das Überleben der Tiere dort angesiedelt worden war, auf nur noch 5000 bis 10 000 Tiere ab. Auch viele andere Arten litten enorm unter den Feuern und ihren Auswirkungen. Forschende schätzen, dass die Erholung vieler Populationen noch Jahre oder Jahrzehnte dauern wird, wobei der Fortschritt der Erholung von der Häufigkeit und Intensität künftiger Feuer abhängen wird.

Und trotzdem: Fünf Jahre nach der vermutlich schlimmsten Brandkatastrophe der Insel gibt es auch etliches Positives zu berichten. Es gebe »sehr sichtbare und ermutigende Anzeichen dafür, dass die Vegetation wieder nachwächst«, sagt Julian Beaman, ein Ökologe am Global Ecology Lab der Flinders University in Adelaide in Südaustralien. Dies liege vor allem daran, dass viele australische Pflanzen- und Tierarten sich über Millionen von Jahren an Feuer angepasst haben. Einige Pflanzenarten benötigen sogar Feuer zum Keimen, andere haben sich so entwickelt, dass sie gegenüber Feuer einigermaßen tolerant sind, solange das Feuer nicht zu heiß brennt.

Auf Kangaroo Island ist ein großer Teil der Vegetation inzwischen nachgewachsen, wobei einige der großen Eukalypusbäume mit ihren verkohlten Stämmen und Ästen nach wie vor wie apokalyptische Botschafter in den Himmel ragen. Doch das Unterholz ist wieder dicht und bietet Tieren Schutz und Nahrung. Auch die von den Feuern zerstörte Infrastruktur ist wieder repariert. Ein neues Informationszentrum am Eingang des Flinders-Chase-Nationalparks stimmt auf den Besuch im Park ein, Besucher und Besucherinnen der berühmten Felsformationen Remarkable Rocks und des ebenfalls nahegelegenen Admirals Arch können auf neuen, rollstuhlgerechten Wegen wandern.

Zudem gibt es trotz der großen Rückschläge für die Insel und ihre knapp 5000 Bewohner und Bewohnerinnen auch positive Nachrichten, mit denen kaum jemand gerechnet hat. »Es gibt einige Gebiete, in denen Arten, die seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurden, aus Samen gekeimt und gewachsen sind«, berichtet Beaman. Bemerkenswert sei auch, dass es gelang, in den Monaten nach der Feuerkatastrophe sämtliche Wildschweine auszurotten, die auf der Insel große ökologische Schäden verursacht hatten. »Dies ist eine riesige Leistung«, meint Beaman. Sie sei nur aufgrund der schnellen Reaktion nach dem Brand erreicht worden. Und obwohl Daten zum aktuellen Koalabestand gerade noch aufbereitet werden, so würden erste Erkenntnisse darauf hindeuten, »dass die Koalapopulation in einigen Gebieten stetig wächst, selbst in Gebieten, die mäßig verbrannt waren«.

Tatsächlich brauchen die Beuteltiere positive Nachrichten: Waren auf Kangaroo Island die verheerenden Feuer ihr Verderben, so kommen auf dem australischen Festland noch weitaus mehr Faktoren hinzu. In den bevölkerungsreichen Staaten im Osten des Landes zerstören Infrastrukturprojekte Lebensräume der Tiere, die bis zu einem Kilo Eukalyptusblätter am Tag fressen und bis zu 22 Stunden schlafen. Auch Hunde und Straßenverkehr bedrohen die Beutler. Zudem dezimieren Chlamydieninfektionen die Baumbewohner, die durch die Krankheit erblinden und unfruchtbar werden. Seit einigen Jahren erschweren aber auch die Folgen des Klimawandels das Leben der Koalas. Extreme Temperaturen und langanhaltende Dürren machen den Eukalyptus, den die Koalas fressen, trockener und härter.

In den Bundesstaaten Queensland und New South Wales gilt der Koala deswegen inzwischen als gefährdet. Bevölkerten zu Beginn der britischen Besiedelung noch schätzungsweise zehn Millionen den Kontinent, so schätzt Australiens Umweltbehörde die australienweite Koalapopulation inzwischen auf knapp 215 000 bis maximal 462 000 Tiere (Stand 2024), manche Tierschutzorganisationen gehen sogar von noch weniger Tieren aus.

Dank des Engagements Forschender sowie einiger Sponsoren sind in den vergangenen Jahren nicht zuletzt auch auf Kangaroo Island etliche Initiativen und Programme ins Leben gerufen worden, um den Tieren zu helfen. Beaman selbst hat gemeinsam mit einem Unterstützer und Kollegen eine neue Wohltätigkeitsorganisation namens The Koala Sanctuary gegründet und so vor wenigen Wochen den Kauf eines 530 Hektar großen Grundstücks abgeschlossen, wo Forschungs-, Bildungs- und Tourismusinitiativen etabliert werden sollen. Zwar argumentierten manche Leute, dass Koalas ursprünglich nicht auf Kangaroo Island gelebt hätten. Aber Tatsache sei, dass hier »die größte verbleibende chlamydienfreie Population« sei, meint Beaman. Das mache diese für die Zukunft der Art so wichtig.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.