- Wirtschaft und Umwelt

- Ökonomiekritik

Die notwendigen Überflüssigen

Produziert der Kapitalismus immer eine »industrielle Reservearmee«? Ein Blick auf Deutschland vor 1914 und seit der Mitte des 20. Jahrhunderts

»Das industriell entwickeltere Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft«, schrieb Karl Marx 1867 im Vorwort zur ersten Auflage von »Das Kapital«, um der deutschen Leserschaft zu erklären, warum sie sich mit den Zuständen der »englischen Industrie- oder Ackerbauarbeiter« befassen sollte: »De te fabula narratur!« (»Über dich wird hier berichtet!«, ein Horaz-Zitat). Zentral war für ihn dabei die »ursprüngliche Akkumulation« – ein historischer Prozess, bei dem die Produzenten von ihren Produktionsmitteln geschieden wurden, insbesondere die Kleinbauern und -bäuerinnen von ihrem Land, um danach als »doppelt freie Lohnarbeiter« die englische Industrialisierung und den Siegeszug der kapitalistischen Produktionsweise einzuleiten. Die weitere industrielle Akkumulation, so Marx, ließe ein zunehmendes Missverhältnis zwischen dem wachsenden konstanten Kapital (den Produktionsmitteln) und dem gleichzeitig zurückbleibenden variablen Kapital (den Arbeitskräften) entstehen.

Anders gesagt: Die Arbeitsproduktivität würde kontinuierlich steigen, daher würden immer weniger Arbeitskräfte benötigt und es entstünde »beständig eine relative, das heißt für die mittleren Verwertungsbedürfnisse des Kapitals überschüssige, daher überflüssige oder Zuschuss-Arbeiterbevölkerung«. Diese fungiere bei periodischen konjunkturellen Schwankungen als »industrielle Reservearmee«, würde »bald repelliert, bald in größerem Umfang wieder attrahiert«. Sie würde durch die Abwanderung aus der Landwirtschaft und durch den Verlust ihrer Arbeitsplätze in untergehenden Industriezweigen aufgefüllt. Ihr Los seien unregelmäßige Beschäftigung oder Heimarbeit und insgesamt verschärfe sich das Problem, mit wachsendem Reichtum nehme somit das Elend zu. Das »allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation«, also der anhaltende Zwang für Unternehmen, fortgesetzt zu investieren und somit ihr produktives Kapital zu vergrößern, führe zu Freisetzungen, allerdings würde das Gesetz »in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert, deren Analyse nicht hierher gehört«. Was aber waren diese »mannigfachen Umstände«? Und ist kapitalistisches Wirtschaften zwangsläufig mit einer wachsenden »industriellen Reservearmee« verbunden? Hier dazu ein Blick auf deutsche Erfahrungen vor 1914 und seit der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Dorothea Schmidt war bis zu ihrer Emeritierung Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und ist Mitglied in der Redaktion von »PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft«

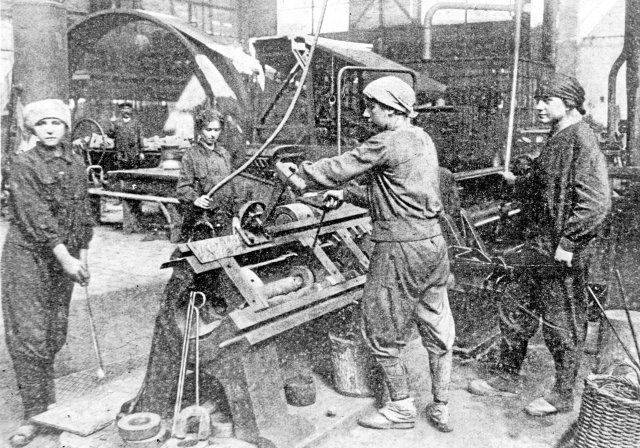

Zunächst ist daran zu erinnern, welche Vorstellung Marx von Industrialisierung hatte. Für ihn war sie eine Durchsetzung des »großen industriellen Systems«, also der zunehmenden Mechanisierung der Produktion und der Dequalifizierung von Arbeitskräften, die zum »Anhängsel der Maschine« würden. Das neue Industriekapital würde sich von der »Virtuosität« der Arbeitskräfte, das heißt von den Kenntnissen und Fähigkeiten der Gelernten, emanzipieren: »Mit dem Arbeitswerkzeug geht auch die Virtuosität in seiner Führung vom Arbeiter auf die Maschine über«.

Doch bereits in England, Marxens Paradebeispiel, sah dies dem britischen Historiker Raphael Samuel zufolge anders aus. Denn der Siegeszug des Kapitalismus bedeutete nicht nur, dass etwa die Handweberei durch die neue Textilindustrie verdrängt wurde, sondern auch, dass die Städte wuchsen und beispielsweise im Bauwesen vermehrt traditionelle sowie oftmals neue Werkzeuge verwendet wurden: Hämmer, Zangen, Beile, Lötkolben und Schubkarren. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden manche alten Handwerke – wie die Böttcher – zurückgedrängt, viele – wie Schmiede und Schlosser – blieben anhaltend wichtig, andere – wie die Elektroinstallation – entstanden neu.

Ökonomie im Deutschen Kaiserreich

Das Deutsche Kaiserreich erlebte eine wechselhafte, insgesamt aber stark aufwärtsgerichtete wirtschaftliche Entwicklung, in der auf den kurzen und heftigen »Gründerboom« ab 1871 eine Depressionsphase folgte, seit Mitte der 1890er Jahre dann eine Periode starken Wachstums, in der die Arbeitslosenrate mit Ausnahme der Zwischenkrise von 1901 stets bei drei Prozent oder darunter lag – und dies, obwohl Großunternehmen wie Krupp oder Siemens entstanden und immer mehr Maschinen, insbesondere Dampfmaschinen, eingesetzt wurden. Doch selbst nach der Jahrhundertwende arbeiteten weit mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten, in denen allenfalls Elektro- oder Gasmotoren eingesetzt wurden, sodass es insgesamt ein Nebeneinander von Großunternehmen in der Form von Aktiengesellschaften und kleinen oder mittleren eigentümergeführten Betrieben gab, wie etwa bei den Brauereien mit mehreren großen, aber auch rund 10 000 lokalen Braustätten.

Dies entsprach ganz und gar nicht dem Bild, das die Sozialdemokratie im Anschluss an Marx entworfen hatte, wenn ihr Cheftheoretiker Karl Kautsky 1891 in seinem Kommentar zum Erfurter Programm der SPD davon sprach, man werde den »Todeskampf des Kleinbetriebs« erleben: »Die Fabrik herrscht und die Tage des Handwerks sind gezählt.« Doch das Wachstum der Städte ließ neben dem Bauwesen vor allem die Nahrungsmittelhandwerke wie Fleischer und Bäcker wichtiger denn je werden, da frühere Formen der Selbstversorgung dort sehr viel weniger möglich waren. Daneben gab es jenseits der Arbeit in den neuen großen Fabriken eine Reihe von weiteren – mehr oder weniger auskömmlichen – Formen der Erwerbsarbeit: in der Heimarbeit, im Konfektionsgewerbe, als Einzelhändler und -händlerinnen, als Wäscherinnen, Gastwirte, Kutscher oder Hausierer. Für die weibliche Erwerbstätigkeit wurde das »in Dienst Gehen« im 19. Jahrhundert zum häufigsten Beruf.

Trotz der anhaltenden Mechanisierung der Industrie und ihrer fortschreitenden Produktivität entstand, wie an der im Kaiserreich im Durchschnitt niedrigen Arbeitslosenzahl zu sehen ist, kein ständig wachsendes unbeschäftigtes oder auch nur unterbeschäftigtes Industrieproletariat. Zwar gab es Arbeitskräfte, die in der Industrie keine Anstellung mehr fanden, weil sie zu alt, zu krank oder zu abgearbeitet waren, aber insgesamt blieb die Reservearmee klein. Dafür gab es vor allem vier Gründe.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Erstens bestand die Möglichkeit der Auswanderung. Vor allem die USA waren im Lauf des 19. Jahrhunderts immer wieder das Ziel von europäischer Zuwanderung für Überzählige in der Landwirtschaft oder Handwerker ohne Perspektive. Wer nach 1873 keine ausreichende Existenzmöglichkeit mehr für sich sah, konnte auswandern und dabei an bestehende Traditionen und Netzwerke anknüpfen, sodass dies weniger als früher eine Reise ins Ungewisse dar. Es kam daher zu »Kettenwanderungen«, für die seit Mitte des Jahrhunderts eine Infrastruktur in Form von Schiffsagenturen und Reedereien bestand.

Zweitens wurde in den folgenden Jahrzehnten ein erneutes Anwachsen der Reservearmee dadurch verhindert, dass es der Arbeiterschaft gelang, nicht nur steigende Reallöhne, sondern auch kürzere Arbeitszeiten durchzusetzen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts organisierte sie sich mehr und mehr in den Freien Gewerkschaften. Die Zahl der Mitglieder überstieg 1904 die Millionengrenze und verdoppelte sich in den folgenden Jahren vor dem Ersten Weltkrieg.

Drittens wurden im Kaiserreich staatliche Regelungen verabschiedet, mit denen die Arbeitszeiten oder der Zugang zu industrieller Beschäftigung für bestimmte Gruppen eingeschränkt wurden. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Kinderarbeit in Fabriken schrittweise verboten; gleichzeitig wurde die Schulpflicht, mit der der preußische König bereits vor 1800 »gute Christen« und Untertanen heranziehen wollte, immer mehr ausgeweitet, sodass die Kinder mehr Schulstunden hatten und längere Jahre in die Schule gehen sollten. Ab 1891 wurde für Frauen in Fabriken ein Maximalarbeitstag von elf (später zehn) Stunden verabschiedet und Nachtarbeit für sie verboten. Auch diese Maßnahmen reduzierten das verfügbare Arbeitskraftpotenzial.

Viertens zeigte die industrielle Entwicklung, dass die Arbeitskräfte immer weniger beliebig austauschbar waren. Nur zu einem Teil stellte Arbeit in der Großindustrie »Jedermannsarbeit« dar, die von ungelernten oder kurz angelernten Arbeitskräften ausgeführt werden konnte. Anders als von Marx prognostiziert, wurde die »Virtuosität« von Arbeitskräften aus der Sicht vieler Vertreter von Handwerk und Industrie nicht entbehrlich. Mit der Einführung der Gewerbefreiheit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden bisherige Bestimmungen zur Ausbildung von Lehrlingen abgeschafft, doch später wurden auch aus Kreisen der Unternehmer Forderungen nach neuen Regulierungen erhoben und in der Folge Fach-, Berufs- oder Handwerkerschulen gegründet. Viele Großunternehmen, vor allem in der Metall- und Elektroindustrie, richteten eigene Lehrwerkstätten ein. Man wollte sich der Gelernten keineswegs entledigen, sondern sie im Gegenteil für die eigenen Zwecke heranziehen. Es entstanden Teilarbeitsmärkte für Ungelernte, Angelernte und Gelernte, die untereinander nur begrenzt substituierbar waren – dies im Gegensatz zu der Vorstellung einer homogenen industriellen Reservearmee.

Ökonomie in der Bundesrepublik

Die Bundesrepublik erlebte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mehr als zwei Jahrzehnte überaus hoher Wachstumsraten (das sogenannte »Wirtschaftswunder«). Trotz der erheblichen Zuwanderung von »Vertriebenen« aus östlichen Ländern ging diese Periode mit einer fallenden Arbeitslosenrate einher, die Anfang der 70er Jahre unter einem Prozent lag. Bei sehr viel niedrigeren Wachstumsraten nahm die Arbeitslosigkeit danach zu und blieb bis 1980 unter fünf Prozent, setzte sich aber selbst in den folgenden Aufschwungphasen als stabiler Sockel fest. In den Jahren nach der deutschen Einheit stieg die Arbeitslosenrate auf bis zu zwölf Prozent. Seither ist der Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung wieder auf fünf bis sechs Prozent gefallen, dies jedoch um den Preis der Unterbeschäftigung in Form von häufig unfreiwilliger Teilzeit- oder Projektarbeit oder auch von geringfügiger Beschäftigung, was insbesondere Frauen traf. Die stetig, wenngleich im Lauf der Jahre zunehmend langsamer steigende Arbeitsproduktivität war längerfristig also von wachsender Arbeitslosigkeit beziehungsweise Unterbeschäftigung begleitet.

Hatte sich der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivitäten rund um 1900, gemessen am Anteil der Beschäftigten, deutlich von der Landwirtschaft zu Industrie und Gewerbe, also vom primären zum sekundären Sektor verschoben, so wurde dessen Vorrangstellung nach der Mitte des 20. Jahrhunderts nunmehr von den Dienstleistungen abgelöst. Im Jahr 2017 arbeiteten drei Viertel aller Beschäftigten im tertiären Sektor, in dem teils konsum- beziehungsweise haushaltsbezogene, teils produktions- oder unternehmensbezogene Dienstleistungen erbracht werden und der teils kapitalistisch, teils staatlich oder gemeinwirtschaftlich organisiert war und ist. Auch innerhalb der Industrie vergrößerte sich der Anteil der Angestellten in den Büros und verringerte sich der Anteil der Arbeiterinnen und Arbeiter in der unmittelbaren Fertigung.

Dabei stieg der Anteil von Beschäftigen in Großunternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten, doch war dies nach wie vor nicht die mehrheitliche Produktionsform und es zeigte sich längerfristig eine bemerkenswerte Stabilität ihres Anteils in kleinen und mittleren Unternehmen. Auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es also nicht zum »Todeskampf des Kleinbetriebs« gekommen. Dies verdankt sich zu einem großen Teil der anhaltenden Bedeutung des Handwerks. Hier sank zwar die Zahl der Betriebe seit den 50er Jahren kontinuierlich, aber die Zahl der Beschäftigten stieg an und nach wie vor sind vier Fünftel von ihnen in Betrieben mit bis zu zehn Beschäftigten tätig.

Hintergrund dafür ist, dass die starke Expansion von Industrien, die über Massenproduktion breiten Schichten der Bevölkerung moderne Konsumgüter zugänglich machten, auch die dazugehörigen Handwerke für Installation, Wartung und Reparatur wichtiger werden ließ – dabei handelte es sich um Pkw, Radio- und Fernsehgeräte oder Waschmaschinen, später auch Handys oder Personal Computer. So avancierte etwa die Kfz-Reparatur zu einer besonders wichtigen Branche und das Baugewerbe – Bauhaupt- und Ausbaugewerbe – steht nach wie vor an der Spitze der Beschäftigung im Handwerk. Die aktuelle Zukunftsfähigkeit gerade dieser Branche zeigt sich an ihrem Stellenwert bei der Umsetzung wichtiger Klima- und Nachhaltigkeitsziele: unter anderem bei Reparaturen, Maßnahmen der Instandsetzung und Sanierung, dem Einsatz umweltfreundlicher Baustoffe und der Installation von Systemen der erneuerbaren Energie.

Ähnlich wie in Handwerksbetrieben, die gegenüber Großbetrieben Vorteile bei Flexibilität und Kundennähe aufweisen, ist seit längerer Zeit auch von anderen gewerblichen Klein- und Mittelbetrieben (etwa in den Bereichen Feinmechanik und Optik, Kunststoffherstellung, Maschinenbau und Elektrotechnik) bekannt, dass diese sich bei Einzelfertigungen oder kleinen Serien mithilfe von Mehrzweckmaschinen, dem Einsatz von Facharbeit und einer weniger vertieften Arbeitsteilung behaupten konnten.

Breites Spektrum der Selbstständigkeit

Auch das zunehmende Gewicht der Dienstleistungen hat kleineren und mittleren Unternehmen eine starke Stellung verschafft beziehungsweise haben sich diese Betriebsgrößen insbesondere in der Gastronomie häufig erhalten. Gleichermaßen gilt dies für die Bedeutung von Selbstständigkeit oder Alleinselbstständigkeit in einer Reihe von Berufszweigen, die gegenüber früher stärker ausdifferenziert sind. Während sie früher meist in ungelernten oder handwerklichen Berufen zu finden waren, sind die heutigen »Solisten« in einem breiten Spektrum von Dienstleistungen tätig – Ungelernte etwa als Fleischzerleger in Schlachthöfen, Paketzusteller oder Callcenter-Agent*innen. Die Mehrheit von ihnen übt allerdings Tätigkeiten aus, die eine fachliche oder akademische Ausbildung voraussetzen: Sie lehren in außerschulischen Bildungseinrichtungen, bieten IT-Dienstleistungen an, schreiben für Zeitungen, produzieren für Radio und Fernsehen und sind im Bereich von Kunsthandwerk, Musik, bildender oder darstellender Kunst tätig; besonders stark ist in den letzten Jahrzehnten die Zahl derjenigen angewachsen, die in den Bereichen Psychologie und Psychotherapie arbeiten oder Steuerberatungskanzleien betreiben. Darüber hinaus gibt es auch für diese Periode weitere Faktoren, die das Entstehen einer Reservearmee beförderten oder behinderten:

Erstens war die massenhafte Auswanderung, wie sie das Arbeitskräftepotenzial vor 1900 erheblich reduziert hatte, nun keine Option mehr. Es gab dazu einen geringeren Zwang, weil sozialstaatliche Maßnahmen die materielle Lage der Arbeitslosen zumindest teilweise abfederten, aber auch geringere Chancen, weil viele Länder restriktivere Regelungen zur Einwanderung hatten. In den ersten Jahrzehnten der besonders hohen Wachstumsraten der Bundesrepublik schien das Potenzial der Erwerbstätigen derart ausgeschöpft, dass in großem Stil Arbeitskräfte aus süd- und südosteuropäischen Ländern angeworben wurden.

Im Kaiserreich entstanden Teilarbeitsmärkte, die untereinander nur begrenzt substituierbar waren.

Zweitens wurden die Gewerkschaften nach ihrer Zerstörung durch die Nationalsozialisten in der Nachkriegszeit zwar wiederaufgebaut und galten als einer der tragenden Pfeiler des »Rheinischen Kapitalismus«, zu dem sozialpartnerschaftliche Arrangements gehörten. Doch erodierte ihre Massenbasis danach stetig, verstärkt seit Anfang der 90er Jahre. Betrug der Organisationsgrad an seinem Höchststand 1951 noch 43 Prozent, so sank er bis 2022 auf 13 Prozent. In den Zeiten hoher Wachstumsraten konnten die Gewerkschaften eine »produktivitätsorientierte Lohnpolitik« und Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen, von 47 Wochenstunden Anfang der 50er Jahre auf unter 40 Stunden für manche Branchen in den 80er Jahren. Seither stagniert die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 37,5 Stunden.

Drittens haben staatliche Eingriffe die Unterbeschäftigung gefördert. Die »Hartz-Reformen« von 2005 zielten auf eine Umorganisation der Arbeitslosenunterstützung und der Sozialhilfe und hatten vor allem die Wirkung, den Niedriglohnsektor zu fördern und auszubauen. Verschiedene Formen von »atypischer« Beschäftigung, mit denen Unternehmen eine flexible Personalpolitik anstreben, breiteten sich aus: Leih-, Mini- und Projektarbeit, Werkverträge, Teilzeit und Scheinselbstständigkeit erlaubten ihnen – mit politischer Unterstützung – bisherige sozialstaatliche Standards aufzuweichen, Kündigungsfristen zu umgehen und Druck auf Entlohnungen auszuüben.

Viertens war bereits für die Zeit um 1900 festzustellen, dass die relativ geringe Austauschbarkeit zwischen den Gruppen der Heimarbeiter*innen, Alleinselbstständigen und Beschäftigten in kleinen Betrieben einerseits und der Industriearbeiterschaft andererseits dazu beitrug, dass nur in geringem Ausmaß eine industrielle Reservearmee existierte, deren Angehörige stetigen Druck auf die Beschäftigten ausgeübt hätten. In der Bundesrepublik hat die Bedeutung dieses Faktors weiter zugenommen. Während Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung in den letzten 30 Jahren in Deutschland – insbesondere durch die genannten drei Faktoren – anstiegen, besteht hier gleichzeitig ein wachsender Mismatch, das heißt, Angebot an und Nachfrage nach Arbeitskräften fallen häufig qualitativ auseinander. Anders als es die populäre Vorstellung vom »fordistischen Massenarbeiter« nahelegt, bildeten in der Bundesrepublik Ungelernte oder Angelernte, die beliebig ausgetauscht werden konnten, nur begrenzt die Basis des industriellen Systems. Dies gilt noch weniger für den wachsenden Dienstleistungssektor.

Von »mannigfachen Umständen«

Vergleicht man die Phase der Hochindustrialisierung im Deutschen Kaiserreich mit der späteren Bundesrepublik, so zeigt sich, dass die von Marx angeführten »mannigfachen Umstände« das Entstehen oder Verhindern einer »industriellen Reservearmee« tatsächlich entscheidend prägen: ob es also die Möglichkeit der Auswanderung gibt, ob Gewerkschaften kürzere Arbeitszeiten durchsetzen können, ob staatliche Politik das Reservoir an (schlecht bezahlten) Arbeitskräften fördert oder einschränkt, und inwieweit es eine Segmentierung des Arbeitsmarktes in verschiedene Teilgruppen gibt. Eine umherziehende Wäscherin war im Kaiserreich keine Konkurrenz für einen Mechaniker im industriellen Werkzeugbau, eine Teilzeit-Pflegekraft ist heutzutage keine Konkurrenz für den gutbezahlten Informatiker. Alles in allem gab es im Kaiserreich dank starker Produktivitätssteigerungen Tendenzen zur Schaffung einer Reservearmee, die aber durch Migrationsbewegungen, die Stärke der Arbeiterbewegung und staatliche Interventionen konterkariert wurden. Auch in der Bundesrepublik beförderten Produktivitätssteigerungen Tendenzen zum Entstehen einer Reservearmee; die Gegenkräfte erwiesen sich auf die Dauer als sehr viel schwächer und so trat eine solche in den letzten Jahrzehnten zunehmend in Form von Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung in Erscheinung.

Dennoch: Die Annahme, das »allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation« lasse stets und überall eine unaufhörlich wachsende Reservearmee entstehen, wird durch die historische Erfahrung nicht ganz bestätigt. Die kleinen und zum Teil auch die mittelgroßen Betriebe stellen für Selbstständige und Lohnarbeiter*innen einen Bereich dar, der sich entgegen allen Untergangsprognosen relativ stabil behauptet hat und nur zu einem Teil dazu dient, die Reservearmee aufzufüllen. Außerdem hat es zu verschiedenen Zeiten immer wieder machtvolle Gegenbewegungen geben, die deren Expansion Einhalt gebieten – eine der wichtigsten und nach wie vor bedeutsamen war und ist die Durchsetzung kürzerer Arbeitszeiten.

Gekürzter Vorabdruck aus: »Prokla 218: Surplus Society – ›Überflüssige‹ im Gegenwartskapitalismus«, 75. Jahrgang, Heft 1, Bertz + Fischer, 240 S., 15 €.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.