Wie dankt man einer Tomate?

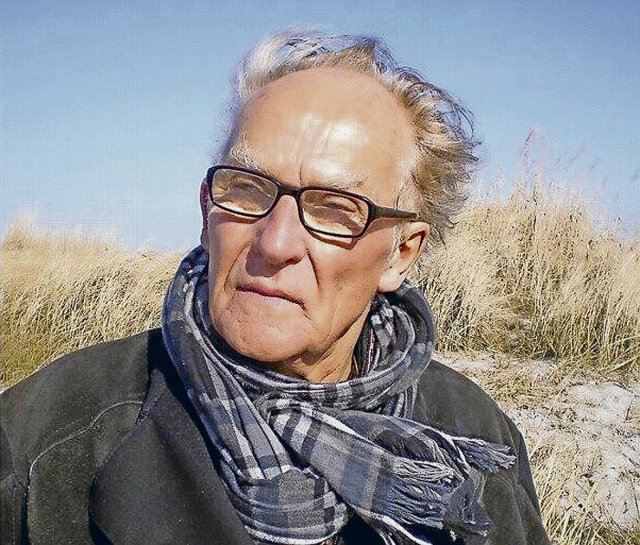

Heute wird der Schriftsteller Wilhelm Genazino 70 Jahre alt

In seinen »Frankfurter Poetikvorlesungen« vor geraumer Zeit sprach Wilhelm Genazino von seinem innigen, ja poetischen Verhältnis zu Brötchen - resultierend aus lebenslanger Ungewissheit, ob ein freischaffendes Schreiber-Dasein immer genügend Nahrung auf den Tisch brächte.

Die besagte Nähe zu Bäckereien erbrachte dem Autor eines Tages die Beobachtung, dass beim Brechen eines Brötchens unzählige Krümel wegspritzen. Mitunter auch in Schubladen hinein, wo sie dann ihre kleine Ewigkeit bis zur totalen Vertrocknung verbringen. Auch in unseren seelischen Schubladen liegen verstreute, nicht weggeräumte Krümel. So wie Genazino, animiert von Krümeln auf dem Tisch, plötzlich an ein geliebtes Mädchen der Jugendzeit denkt, der damals Brötchenkrümel auf den Busen gefallen und dort liegen geblieben waren (was beglückende Erinnerungen im Autor auslöst) - genau so warten Krümel in unserer Seele auf ein Zeichen, warten auf einschießende Erinnerungen. Die aber nur dann zu einer ganz neuen Wahrnehmung werden, wenn der Mensch ein »Praktiker des Augenblicks« (Musil) ist, bereit für jenes Schöne, das einzig im Zusammenfall von Werden und Vergehen erlebbar ist.

Genazino verteidigt in seinen Werken vehement die Aufgespaltenheit des Ichs gegen die Ideologen der Ganzheit, des »Identitätszwanges« (Adorno). Denn was ist denn Leben? Eine Laune des Absoluten, das sich mit der unendlichen Komödie unserer Charaktere ein bisschen die Ewigkeit vertreibt. Der Autor setzt der Penetranz eines Sinn- und Arbeitsstrebens, in dem das Ich vernichtet wird, den Streuner entgegen, den fluchtförmigen Menschen, der »noch der Ungemütlichkeit einen Reiz abgewinnen möchte«. Der »ein kleines Glück im größeren Unglück« zu organisieren weiß. Man darf solch scheue Sturheit, sich nicht vereinnahmen zu lassen, durchaus einen kräftigen Widerstandskampf nennen.

»Weil seine Lage unabänderlich war, musste Abschaffel arbeiten.« Dieser lapidare, aber gewaltige Satz ist Jahrzehnte alt. So beginnt Genazinos berühmte Romantrilogie »Abschaffel« - Porträt eines kleinen westdeutschen Angestellten. Ein starker Satz, mit dem sich erklären lässt, warum der Arbeitsplatz heute zum Kampfplatz geworden ist. Wenige Worte nur, die zum Kern moderner Entfremdung führen: Es gibt einen nicht zu behebenden Unterschied zwischen dem, was der Mensch will, und dem, was er tun muss. Er klammert sich so unzumutbar oft, so unbekömmlich häufig an Arbeit, weil ihm die Freiheit reichlich vorhandenen Geldes fehlt.

So entwickelt sich mählich die Schieflage: dass unsere Ansichten über unser Leben ganz anders sind als das Leben, das wir praktizieren. Ein Leben, das wir nicht führen, sondern das uns führt. An mehr Organen als nur an der Nase herum. Unsere Ansichten, die träumen wollen, trennen sich vom Körper, der sich stupide aufmacht in den Werktag. Man nehme den ersten Morgenblick in den Spiegel: Bereits in diesem Früherkennungsdienst, dem man sich im Bad ausgesetzt sieht, wird doch ahnbar, was Kafka meinte, als er schrieb: »Die Stunden außerhalb des Bureaus werde ich wie ein wildes Tier fressen.« Wenn man denn noch Kraft haben wird.

Zu vermuten ist, dass sich in diesem Punkt nicht mal Sozialisten und feste Utopisten von anderen Menschen unterscheiden. Weil wir nicht frei sind, beugen wir uns ins Ungeliebte: in dieses täglich und täglich sich wiederholende Gleichmaß - das uns umbringt. Und von dem wir sehr genau wissen, dass es das wirklich tut: uns umbringen.

Just hier kommt die Literatur des Wilhelm Genazino ins Spiel. Ja, ins Spiel. Der 1943 in Mannheim Geborene, der als freier Journalist (etwa bei »Pardon«) arbeitete, für den Hörfunk schrieb und seine schriftstellerische Laufbahn zeitweise als Balance am Rande des Scheiterns erlebte - dieser Hintersinnige ist in dem, was er zunächst mit Bleistift aufschreibt, ein Spieler. »Sich beim Überleben nur nicht anstrengen!« Sagt er so dahin und spricht damit etwas Unerhörtes aus. Denn nur aus der Gelöstheit heraus kommt Schönheit in die Welt, und nichts hat sie doch nötiger. Jahrelang hatten seine Romane (»Das Licht brennt ein Loch in den Tag«, »Die Kassiererin«, »Die Obdachlosigkeit der Fische«) mäßigen Erfolg; seine tiefgründigen Postkarten-Texte (»Aus der Ferne«, »Auf der Kippe«) und seine Aphorismen (»Vom Ufer aus«) besaßen jenen Zauber, der sich am liebsten im kleinen Kreis entfaltet.

Aber längst ist Genazino, Büchner-Preisträger, ein großer Schriftsteller und Essayist des Landes (»Mittelmäßiges Heimweh«, »Das Glück in glücksfernen Zeiten«, »Die Liebesblödigkeit«). Seine Spaziergänger, diese Stadtneurotiker und Umwegelagerer wissen, dass sie das Leben nicht kennen können, in das sie verstrickt sind. Und so füllt der eine seinem Mädchen das Zimmer mit Herbstlaub (gegen den städtischen Ordnungswahn?); ein anderer will ausgerechnet in einem Kaufhaus danach gefragt werden, ob er auf der Welt sein möchte; und wieder ein anderer wird seinen Albtraum, man wolle ihn aus seiner Wohnung schleppen, erst in dem Moment los, da er auf die zwei Tomaten schaut, die er spielend in der Hand hält. »Ich wollte den Tomaten jetzt irgendwie danken, aber wie dankt man Tomaten?«

Durch die Prosa dieses Dichters kommt einem zu Bewusstsein, wie »zerbröckelnd« und »verflust« unser Leben ist, wie viele Stimmungen wir in uns tragen, die doch gar nicht zu dem gehören, was wir gern unser Eigentliches nennen würden. Mitten in einer Zeit, in der »die Menschen aus ihren festen Biografien herauskippen und nicht mehr wissen, wo sie am Morgen hingehen und was sie eigentlich tagsüber machen sollen« (Genazino), etabliert dieser Autor seine seltsam Herumschlendernden, die - spinnert, geradezu mutwillig obdachlos - ihrem eindimensionalen Leben zu entkommen suchen. Sie führen einen Kampf um Abwesenheit, und das ist Protestkraft, ist ein Kampf des Gedächtnisses, der Erinnerung - die immer wieder neu umzubauen ist gegen den Ansturm der betonierten Wirklichkeit. Spezialisten des kleinen Zwischenfalls, der nichts verändert, aber alles in Frage stellt. Sie gehen nicht weg, aber sie kommen immer irgendwo an. Wenn sie die Straße betreten, geht ihr Blick schon fremd. Sie können nur ehrlich sein, indem sie treulos sind zu allem, was Festpunkt und Standpunkt sein will.

Wenn er über das Schreiben nachdenkt, bevorzugt von Kafka spricht oder von sich selbst, so tut Genazino das in einer Weise, die einen Fall von allgemeinem Dasein erkennen lässt: »Literatur ist der Versuch, mit einem Schmerz zu sprechen.« Ist Leben denn etwas anderes?

Jede Fußgängerzone, jede Büroetage, jede Wohnanlage, jedes Bett, in dem zwei liegen: bei Genazino letztlich ein Guantanamo für die Träume von wirklicher Freiheit und unverletzbarer Liebe. Die anscheinend herrlich freien Nebenwege in dieser Prosa gestehen somit irgendwann, dass auch sie zur Gattung der Sackgassen gehören.

Was also zunächst immer mit nahezu absurder Lebenstrotzigkeit perlt - im tiefen Grunde tropft es doch ölig und klebrig zwischen die Bekömmlichkeitsstränge unseres literarischen Aufnahmevermögens. Genazino ist damit ein meisterlich hintersinniger Vortäuscher. Er ist grundlegend gemein. Ständig muss, wer in seinen so listig leicht wirkenden Romanen lebt, seine Selbstgewissheit mühsam aus der Gesellschaft abschöpfen; es kann letztlich nicht gelingen. Einmal ist von »allgemeiner Zerfetztheit« die Rede - eine böse, traurige, verzweifelte Bestandsaufnahme vom Innen und vom Außen.

Genazino schreibt mit seinen Romanen an einer Mentalitätsgeschichte des deutschen Volkes, einer Masse des seelisch implodierten Menschen, der nichts ändern kann, dem jedoch an hinterster Herzstelle eine Ahnung pocht, dass sich alles ändern - müsste. Und sich auch ändern könnte. Wann? »Wenn wir Tiere wären« (wie sein jüngster Roman heißt). Wenn … Aber wir leben in der Evolution, nicht in der Revolution.

Heute wird Wilhelm Genazino, der in Frankfurt am Main lebt, siebzig Jahre alt.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.