»Malaria ist vor allem eine Armutserkrankung«

Tropenmediziner Jürgen May über die Schwierigkeiten, die Infektion weltweit zurückzudrängen

Der Klimawandel macht sich weltweit bemerkbar. Nun haben US-amerikanische und britische Wissenschaftler im Wissenschaftsjournal »Science« berichtet, dass man sich eine Malaria-Infektion auch im Hochland holen kann. Eine neue alarmierende Erkenntnis?

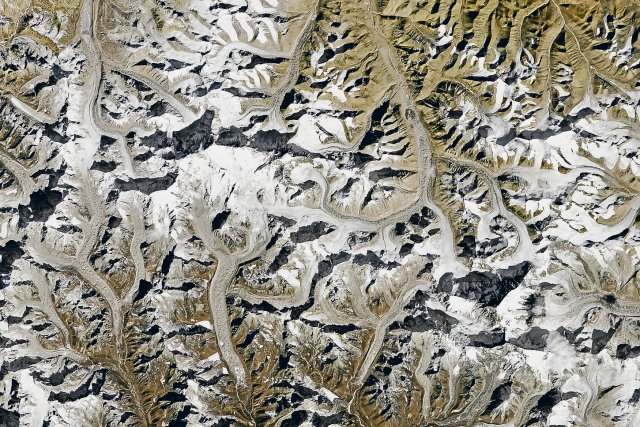

May: Man hat schon lange vermutet, dass es eine klimatologische Abhängigkeit der Moskito-Verbreitung und damit auch der Verbreitung von Erkrankungen wie Malaria gibt. Es ist schwierig, dies wissenschaftlich nachzuweisen, weil wir epidemiologische Daten nur über kurze Zeiträume haben und klimatologische über lange Zeiträume. Hier ist es gelungen, diese Zusammenhänge anhand historischer Daten wie in einem Zeitraffer sehr gut aufzuzeigen: In wärmeren Zeiträumen wandert die Malaria in höhere Regionen. Allerdings muss man schon die Frage stellen, wie relevant dies im Vergleich zu anderen Risikofaktoren ist.

Und wie lautet die Antwort?

Die Studie ist akademisch interessant, aber marginal im Kontext der Dinge, die wirklich wichtig sind. Der wichtigste Faktor für die Ausbreitung der Malaria ist die Armut. Malaria gilt als Tropenerkrankung, ist aber vor allem eine Armutserkrankung. Es hat Malaria auch hier in Deutschland bis zum Ende des 2. Weltkriegs gegeben.

Das war nicht die Malaria tropica, sondern eine weniger gefährliche Variante, aber Ende des 19. Jahrhunderts war zu manchen Zeiten jedes zweite Kind hier im Norden in den Marschlanden infiziert. Auch nach dem Ende des 2. Weltkrieges gab es rund 600 Malariafälle in Berlin, die nicht durch Reisende eingeschleppt wurden. Diese Fakten zeigen, dass es Malaria sogar bei den hiesigen Wetterbedingungen geben kann.

Für die Bekämpfung ist entscheidend, die Zahl der Moskito-Brutplätze zu verringern, den Menschen Zugang zu Medikamenten zu garantieren und ein Meldesystem für Infektionen aufzubauen. Klimatologische Veränderungen können aber dazu führen, dass die Malaria weiter in höhere Regionen klettert. Normalerweise gibt es eine Grenze, wo sich die Moskitos nicht mehr wohlfühlen, weil es dort zu kühl ist. Diese Grenze verschiebt sich in Teilen von Äthiopien oder Kolumbien nach oben, so dass es heute mehr Malariafälle in Addis Abeba gibt, als das früher der Fall war.

Trifft das auch auf andere Regionen zu?

Ja, wir haben das selbst in Madagaskar untersucht. Die Hauptstadt Antananarivo liegt auf 1800 Metern Höhe und auch dort gibt es inzwischen immer wieder Malaria-Fälle. Dort wo die Malaria tropica seltener vorkam, gibt es auch weniger Immunität in der Bevölkerung, und die Menschen erkranken leichter und schwerer. Gleichwohl ist für die Masse der Erkrankten wichtig, dass die Gesundheitssysteme besser werden.

Sehen Sie denn generell die Malaria auf dem Vormarsch?

Die Berichte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen, dass es eher einen Rückgang der Malariazahlen gibt. Die WHO beziffert die Malariatoten auf etwa 660 000, es gibt aber auch Schätzungen, die liegen doppelt so hoch. Dabei handelt es sich fast immer um Kinder unter fünf Jahren, die allermeisten aus Afrika. Sie werden Opfer der fehlenden Versorgung, denn es gibt oft weder Diagnostik noch Medikamente.

Warum ist es so schwer, die vorhandenen Medikamente den Menschen zugänglich zu machen?

Das ist den mangelnden finanziellen Möglichkeiten geschuldet, viele Länder haben keine ausreichende Gesundheitsinfrastruktur. Es gibt nur wenige Länder wie Ghana, Kenia, Tansania, die eine Krankenversicherung haben. Die Krankenhäuser außerhalb der großen Städte sind schlecht ausgestattet, da fehlt es oftmals schon an einem Mikroskop mit Stromanschluss. Ein anderes Problem ist, dass es auch viele gefälschte Medikamente gibt und dass Medikamente unterdosiert werden.

Was ist mit einer Impfung?

Das wäre der große Durchbruch, aber es ist ausgesprochen schwierig, gegen diese Parasiten Impfstoffe zu entwickeln. Das sind Einzeller - sehr komplexe Organismen, die sich sehr gut gegen die Immunabwehr des Menschen zur Wehr setzen. Das führt dazu, dass es keine hundertprozentige Immunität gibt. Und dann ist es natürlich auch schwer, eine künstliche Immunität durch einen Impfstoff zu erzeugen und zudem zeitintensiv und sehr teuer.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.