Die Stadt als Dschungel

»Mahagonny« an der Staatsoper verweigert aktuelle Bezüge

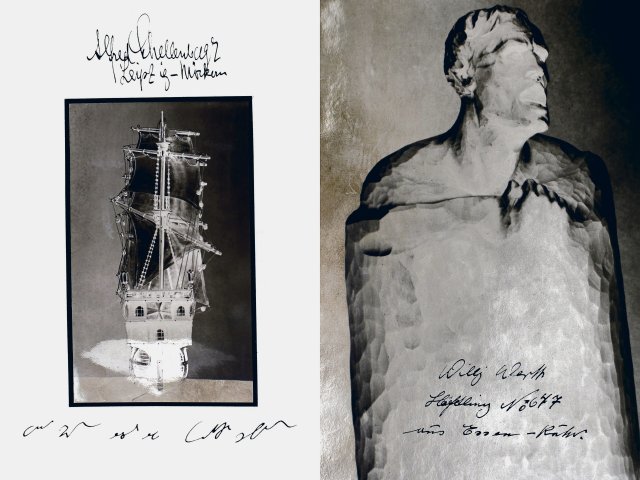

Man sollte, wenn möglich, diese Oper vom »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny« von ihrer Entstehungsgeschichte, dem zeitgeschichtlichen Kontext der deutschen 20er Jahre - Wirtschaftskrise und Große Depression - aber auch im Zeithorizont der Gattung Oper (»Turandot« 1926, »Wozzeck« 1925) und nicht zuletzt der revolutionären Klassenkämpfe und dem Zusammenbruch der Weimarer Republik hören und lesen. In diesen Jahren fanden Kurt Weill und Bertolt Brecht zueinander und schufen 1928 den sensationellsten deutschen Bühnenerfolg, und bald darauf mit der Mahagonny-Oper (1930) auch den größten Theaterskandal der deutschen Theatergeschichte. Das alles lässt sich nachlesen - besser noch: vorherlesen - im ungewöhnlich informativen, von Ronny Scholz verantworteten Programmbuch, das die Staatsoper ihrem Publikum anbietet.

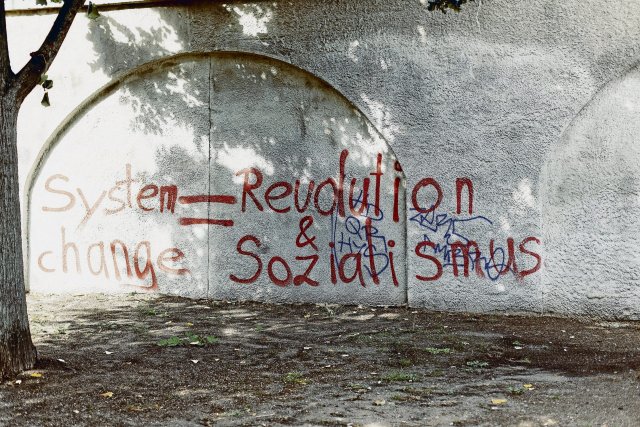

Ohne aufdringlich den pädagogischen Zeigefinger zu bemühen, drängt sich, allein schon durch Bertolt Brechts anarchisch-poetisches Opernlibretto die geradezu dramatische Aktualität von 21 »Sittenbildern aus unserer Zeit« auf (Weill) - der Zeit der Urbanisierung, »die große Stadt als Dschungel« (Brecht). Man braucht nur gerade in diesen WM-Tagen die schlimmen Berichte über die brasilianischen Favelas zu lesen, um sofort zu verstehen, was hier hellsichtig vor 80 Jahren als moderne Gesellschaft erkannt worden war - eine geradezu unheimliche Aktualität des gesellschaftlich-ökonomischen Zerfalls: die kapitalistische Unordnung, die Selbstzerstörung in der Jagd nach Wohlstand, Whisky, Gold und Dollars.

Wer die Geheimnisse des Wertverfalls korrupten Reichtums und dessen innere, »geistige« Verfassung rücksichtslosen Hedonismus’ verstehen will, der lasse sich vom Aufstieg, mehr aber noch vom Fall der Stadt Mahagonny belehren: Hier wird unser Stück gespielt.

Wer allerdings mit der Erwartung eines gesellschaftskritischen linken Spiegels in diese Oper und ihre kräftige Sprache einzudringen versucht - wofür ja nicht zuletzt das geniale Duo Weill/Brecht steht -, der wird trotz oder wegen der unwiderstehlich schmissigen Musik (dazu ein Essay Adornos von 1930 im Programmbuch) enttäuscht werden. Denn der nun aus ganz anderer Perspektive zu beurteilende Skandal dieser Oper heute besteht darin, dass die Inszenierung von Vincent Boussard sich, so möchte es scheinen, die Mühe gibt, die so erstaunlich aktuelle Parabel zu ent-aktualisieren - durch mehr oder minder leichtfertige Albernheiten und Choreographien, knallbunt kostümierte Freudenmädchen, grüne Handköfferchen und allerlei Schnickschnack, die die Szene eher zum Zirkus macht als zum verfremdeten Zynismus, in dem sich die Lustgesellschaft des heutigen »einen Prozent« erkennen lässt. Es ist eine Inszenierung gegen die lebendig sprechende Musik, die - durchweg lobenswerten - Solisten werden unmotiviert verborgen hinter zirzensisch glitzernden Vorhängen, ehe sie sich am Schluss in dann trotz allem eindringlicher auch musikalisch überwältigender Front geschlossen zum Publikum wenden.

Aber auch das um den Preis der Ent-Aktualisierung, hatte doch Brecht den Schluss konzipiert gehabt als großen politischen Demonstrationszug mit klassenkämpferischen Parolen - der allerdings bei der Leipziger Uraufführung gestrichen worden war, um das rechte Protestpublikum nicht allzu sehr zu provozieren. Für die Rücksichtsnahme gerade dieser Streichung, die dem Stück in seiner Berliner Fassung wenigstens ein Stück Brisanz gelassen hätte, gibt es 2014 wohl kaum eine Rechtfertigung - außer eben diese Entpolitisierung ist beabsichtigt.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.