Besuch bei den Landautonomen

Longo maï in Deutschland: Der Hof Ulenkrug in Mecklenburg-Vorpommern. Von Haidy Damm

Norddeutscher Altweibersommer, Wolken jagen einander, die Sonne kann nur selten punkten. Für Kaffee und Zigarette draußen unter dem Hofeingang ist es gerade warm genug, um nicht ungemütlich zu sein. Ein Ort zum Verweilen, ebenso wie die große Wohnküche, in der es an langen Tafeln zweimal täglich für die rund 20 BewohnerInnen und ihre Gäste den Luxus eines Mahls aus den selbst hergestellten Produkten gibt. Hier erzählt Mathias beim Kaffee nach dem Mittagessen vom Kampf im rumänischen Dorf Rosia Montana, das durch den Abbau von Gold mit Hilfe von Zyanid stark bedroht wäre. So oft es möglich ist, fahren er und andere dorthin und unterstützen den Widerstand vor Ort.

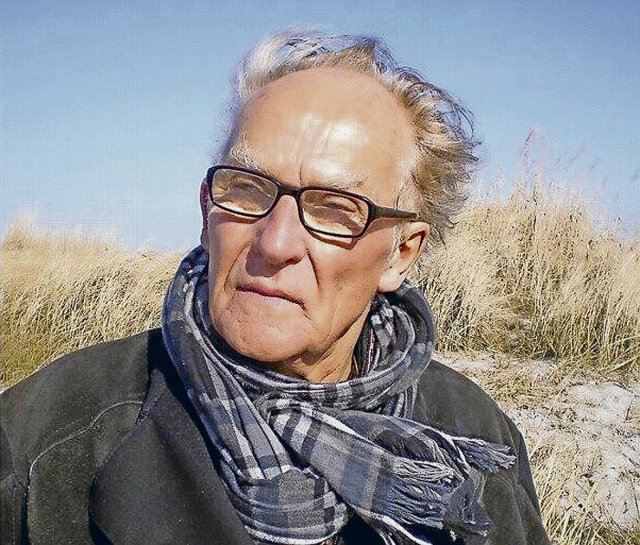

Die Küche liegt gleich um die Ecke. Trotz gemütlichen groben Landhaustisches mitten im Raum, ein Durchgangsort. Kurze Besprechungen beim Frühstück, auch später sind Gespräche eingequetscht zwischen Abwasch und Alltagsfragen. So werden die Beschreibungen von Jürgen, der schon als Jugendlicher die Anfänge der Longo-maï-Kooperativen in Frankreich erlebt hat, öfter unterbrochen. Den Faden immer wieder aufnehmend, erzählt er beim Abwaschen Anekdoten aus den ersten Jahren. Etwa die Geschichte als sie 1975 mit 150 Schafen in die Fänge des europäischen Grenzregimes gerieten. Die Jugendlichen beriefen sich auf das traditionelle Recht auf freies Weiden, wollten mit ihren Schafen von Rheinland-Pfalz nach Frankreich ziehen und zurück. Die Einreise nach Frankreich war problemlos. Doch auf dem Rückweg wollte der deutsche Zoll nicht mitmachen, schließlich sei nicht geklärt, ob es sich überhaupt um deutsche Schafe handele. »Gegenüber der Grenze lag die Baustelle des geplanten Atomkraftwerks Wyhl, wahrscheinlich hatten die Angst, dass wir den Bauplatz mit den Schafen besetzen«, lächelt Jürgen und lässt offen, ob sie diesen Plan verfolgten. Um das Einreiseverbot zu umgehen, vergaben die Kommunarden Patenschaften, die neuen »Besitzer« sollten ihre Schafe auf deutscher Seite in Empfang nehmen. Dennoch rechneten sie damit, dass der deutsche Zoll den Schlagbaum am Ende der Rheinbrücke nicht öffnen würde. Sie setzten auf den Überraschungsmoment. Unentdeckt mit 150 Schafen über die Grenze? »In der Nacht lagen wir mit allen Schafen in den Rheinauen. Die Glocken hatten wir ihnen abgenommen. Trotzdem haben natürlich alle Hunde im Dorf angeschlagen, als wir uns im Morgengrauen auf den Weg gemacht haben«, erinnert sich Jürgen. Die Grenzer entdeckten sie, der Schlagbaum fiel. Als sich einige Autobesitzer, die ebenfalls die Brücke überqueren wollten, beschwerten, mussten die Grenzer nachgeben. Schäfer und Schafe nutzten die Chance zum illegalen Grenzübertritt. Doch sie landeten in einer von der Polizei bewachten Quarantänestation. Der Vorwurf, die Tiere könnten Seuchen übertragen, bestätigte sich nicht. Dennoch endete der bürokratische Nervenkrieg mit einer Schlachtverfügung. Ein Drittel der Herde wurde vernichtet, der Rest heimlich in verschiedenen Autos in die Schweiz geschmuggelt. »Wir hatten gehofft, die restlichen Schafe auf diese Weise retten zu können«, erzählt Jürgen. Doch die Schafe mussten in den Schlachthof. Damit endete der Protest gegen unsinnige Verordnungen und nationalstaatliche Grenzen.

Die Schafherde auf dem Ulenkrug grast friedlich draußen auf der Weide, im Winter gibt es einen Unterstand. Hinzu kommen eine Kuh und wenige Rinder, gerade wurde ein Jungbulle gekauft. Beim Rundgang über den Hof steht er noch im Stall, um nach der Fahrt zur Ruhe zu kommen. Später wird er sich mit den anderen Rindern eine weitere Wiese auf den rund 50 Hektar Land teilen. In einer großräumigen Kuhle wühlen zwei Schweine durch die Erde, kommen neugierig an den Zaun. »Nicht jedes Land hier eignet sich für den Anbau«, erzählt Anne. »Deshalb halten wir auch Tiere.« Anne ist vor einigen Monaten fest nach Mecklenburg gezogen, zuvor war sie bereits mehrere Jahre von Berlin aus gependelt.

Rund einen halben Hektar groß ist der Garten, hier wachsen Bohnen, Kohl, Möhren, Rote Beete, Mangold und allerhand mehr. Auf den Feldern wachsen Kartoffeln und Getreide. An den Rändern stehen Beerensträucher, weitere Wiesen sind mit Obstbäumen belegt. Unter einem weißen Gewächshaustunnel duftet es nach Tomaten und Paprika, selbstverständlich verschiedene Sorten.

Denn der Erhalt von Saatgut ist ein Thema, das innerhalb von Longo maï auch auf dem Ulenkrug vorangetrieben wird. Als die Genbank Gatersleben vermehrt auf Freilandversuche mit gentechnisch verändertem Weizen setzt, ist Handeln gefragt. Auf einer Konferenz in Halle (Saale) im Mai 2007 debattierten knapp 140 BäuerInnen und SaatguterhalterInnen aus verschiedenen Ländern mit AktivistInnen unterschiedlicher Initiativen über Widerstand gegen die Patentierung von Saatgut, die Gefahren der Gentechnik und die wachsende Abhängigkeit von Saatgutkonzernen. Als Antwort auf die Freilandversuche in Gatersleben entsteht das Notkomitee zur Erhaltung der Weizensorten, die von Verunreinigung bedroht sind. Auf Antrag verschickt die Genbank in Sachsen-Anhalt rund 20 Gramm Samenkörner verschiedener Sorten, die wurden auf dem Ulenkrug gesammelt, ausgesät oder verteilt an Leute, die sich bereit erklärt haben, sich um den Erhalt einer oder mehrerer Sorten zu kümmern. Heute gibt es auf dem Ulenkrug einen Getreideschaugarten, in dem jedes Jahr mehrere dutzend Sorten erhalten werden, erklärt Anne.

Auf dem weiteren Rundgang kommen wir an Werkstätten und Lagerräumen vorbei. Neben dem Haupthaus, in dem heute überwiegend Gemeinschaftsräume liegen, wurde 2000 mit dem Bau eines neuen Hauses begonnen, unterstützt von etwa 80 freireisenden WandergesellInnen. Hier gibt es einige Wohnzimmer, Gästeräume, eine Bibliothek. Weitere Werkräume sollen entstehen. Noch ist nur ein Teil fertiggestellt, immer wieder gibt es dringendere Gemeinschaftsaufgaben.

Auch die Selbstversorgung kostet viel Zeit. Der Ulenkrug betreibt eine naturgerechte, arbeitsintensive Landwirtschaft. Wie andere auch, erhält der Hof dafür zweckgebundene EU-Subventionen. Der Rest wird aus Spenden finanziert, große Investitionen werden gemeinsam mit den anderen Longo maï Kooperativen abgesprochen. Neben den Produkten, die auf den eigenen Tellern landen, gibt es etwas Direktvermarktung mit StädterInnen aus Berlin und der Region. »Eigentlich tauschen wir lieber mit befreundeten Projekten«, sagt Jürgen, der mit Anne gemeinsam für die Schafe verantwortlich ist. »Wir produzieren nicht für den Markt, sondern für uns.« Vermarktet werden neben Getreide, Kartoffeln und Fleisch auch die Produkte der anderen Kooperativen der Longo maï: Kleidung aus der Spinnerei im französischen Chantemerle und Konserven aus der Konserverie in Mas de Granier.

Wie alle anderen hier, kritisiert auch Jürgen die Industrialisierung der Landwirtschaft vehement. »Höfe spezialisieren sich einseitig: Mais für die Biogasanlage, Kälber für die Mast. Wir machen genau das Gegenteil. Wenn wir schon verkaufen, dann sollen es selbst verarbeitete Produkte sein.« Durch diese Einstellung kam der Hof auch zu einem eigenen Schlachtraum, auch wenn die Kosten dafür eigentlich zu hoch sind. Nachdem sie viele Jahre extern hatten schlachten lassen, kam es mit der Schlachterei im benachbarten Teterow zum Streit. Das Rind, dass sie abgeliefert haben, bekommen sie nicht zurück. Sie sind empört, die Schlachterei bestreitet die Vorwürfe, zahlt aber Entschädigung. Am Ende erhalten die KommunardInnen Hausverbot und müssen sich nach einer Alternative umsehen. Die besteht zunächst nur in einem Schlachthof bei Stralsund, das rund 100 Kilometer entfernt liegt. »Wir hatten es statt, unsere Tiere unter diesem Stress zum Schlachthof zu bringen«, erinnert sich Jürgen. Deshalb bauten sie einen eigenen Schlachtraum, nach EU-Norm, von inzwischen privatisierten Kontrollunternehmen genauso regelmäßig überprüft wie große Schlachthöfe, auch wenn nur wenige Male im Jahr geschlachtet wird. Unter kapitalistischen Maßstäben unsinnig, in den Augen deren, die vom Kapitalismus eh nichts halten, eine konsequente Entscheidung.

Die radikale Abkehr vom herrschenden System ist auch im Ulenkrug fester Teil der Geschichte und Gegenwart. Herma, die den Hof mit aufgebaut hat, erinnert sich an die Anfänge: »Meine Entscheidung nach den Erfahrungen mit dem Ende der DDR war: nie wieder systemstabilisierend sein. Das waren wir lange genug gewesen.« Und da waren diese Franzosen aus den Longo-maï-Kommunen. Als die damals noch existierende »Wochenpost« den Aufruf eines Europäischen Bürgerforums veröffentlicht, sich am 4. November 1990 im Berliner »Haus der Jungen Talente« zu treffen, um ein »Europa von unten« zu erfinden, ist sie neugierig. »Das war nach unserem Geschmack. Wir dachten, das muss doch viele hier interessieren. Wir riefen auf über Radio und Zeitung, bestellten in Leipzig vier Busse - und fuhren letztlich doch nur zu fünft in einem Auto nach Berlin.«

Angezogen und auch verblüfft habe sie, dass Leute in Frankreich die Demonstration vom 4. November 1989 nicht nur registriert hatten, sondern darüber hinaus »den Humor, der bei allem Ernst aufschien«, verstanden hatten. Nach vielen Begegnungen mit Westdeutschen hatte sie eine solche Reaktion nicht mehr erwartet. »Und diese Leute kamen nicht, um uns zu sagen, wo es jetzt langgeht. Sie waren neugierig, das hat mir gefallen«, sagt die gelernte Journalistin heute.

Durch diese Zusammentreffen habe sie von Longo maï gehört und war nun ihrerseits neugierig. Herma macht sich auf den Weg, verbringt mehrere Monate in Frankreich und kommt mit einigen anderen zu dem Schluss: Wir wollen auch eine Longo-maï-Kooperative. 1992 beginnen sie in einem ehemaligen Vorwerk im Oderbruch. Doch die KommunardInnen in der Schweiz, Österreich und Frankreich sind skeptisch. Einige von ihnen gehen zwar mit nach Ostdeutschland, dennoch braucht es zwei Jahre, bis entschieden wird: Wir bauen eine Longo-maï-Kooperative in Ostdeutschland auf. Auch das ist ein Prinzip von Longo maï: entsteht irgendwo ein neues Projekt, unterstützen die anderen beim Aufbau. Ob das Warten auf die Entscheidung schwierig war? »Longo maï war immer etwas chaotischer, genau das hat mir gefallen. Dort war es nicht so clean wie in vielen Projekten in Westdeutschland, die wir uns angeschaut hatten, weil wir dachten, die haben ja Erfahrung.«

Doch der Versuch im Oderbruch scheiterte. Im November 1995 fanden die »Bastianer« den Hof am Rand des verschlafenen Nestes Stubbendorf. Während also die Longo-maï-Kommunen ihr 40-jähriges Bestehen feiern, geht der Ulenkrug ins 20. Jahr. Die Gründergeneration ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Neue und junge Menschen kommen dazu, ein Generationswechsel steht an. Doch der scheint nicht einfach. »Die Jugendlichen, die zu uns kommen, müssen selbst ihr Zusammenleben bestimmen, sich mit den Erfahrungen der Älteren auseinandersetzen und umgekehrt«, heißt es in einem Resümee. Das gilt auch auf dem Ulenkrug.

Heute - so kritisieren einige Ältere - gibt es nur vereinzelt politische Projekte, aber der Gesellschaftsentwurf steht nicht mehr im Vordergrund. »Die Jungen wollen viel lernen, in erster Linie handwerkliches: wie betreibe ich einen Hof und so weiter. Das steht mir manchmal zu sehr im Vordergrund. Das Maul aufmachen, sich einmischen, das gehört auch dazu«, sagt Herma.

Vielleicht ist eine Erklärung, dass sowohl der Ulenkrug wie auch die ersten Longo-maï-Kooperativen aus Bewegungen in gesellschaftlichen Umbrüchen entstanden sind. In diesen Zeiten gab es viele Diskussionen über Alternativen zur kapitalistischen Gesellschaft. Eine andere Erklärung: Sich gegen die Alten zu behaupten, ist nicht immer leicht. »Es wird mit der Zeit schwieriger, sich auf neue Leute einzulassen. Nicht, weil sie neue Ideen mitbringen, aber es dauert immer länger bis du bereit bist, ihnen auch dein Herz zu öffnen. Denn viele sind wieder gegangen. Das machst du nur noch, wenn du das Gefühl hast, wir haben eine gemeinsame Perspektive«, erklärt Barbara, die seit Beginn der Longo-maï-Bewegung dabei ist. Dennoch: »Es ist nicht mehr an uns, die Jungen müssen sich gemeinsam ihre Perspektive erarbeiten. Sie müssen doch wissen, was sie wollen. Und das müssen sie sich erkämpfen.« Herma hat für sich beschlossen, im kommenden Jahr in den anderen Kooperativen unterwegs zu sein. Das ist ihr Weg, den Jüngeren das Feld zu überlassen. »Ich weiß nicht, ob wir es schaffen die Lebendigkeit unseres Lebens weiterzugeben. Aber es liegt an der nächsten Generation, was sie daraus macht.« Sich einmischen, das ist und bleibt für sie das besondere der BewohnerInnen von Longo maï: »Man muss nicht weltfremd sein, wenn man in einer selbstversorgenden Kooperative lebt. Wir leben einfach, aber mit klarem Bezug zum politischen Geschehen um uns herum.«

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.