Wenn Fische Beeren pflücken

Nicht einzelne Arten, Beziehungsnetze müssen geschützt werden, meint der Biologe Ewald Weber. Von Anja Laabs

Die einzelnen Arten auf dieser Erde hängen von anderen Arten ab. Das Zauberwort hierfür heißt Koevolution. Und so bedürfen nicht einzelne Arten unseres wertschätzenden Umgangs, sondern die komplexen Beziehungsnetze. Wie die funktionieren könnten und was sich noch heute unserer Kenntnis entzieht, beschreibt der Biologe Ewald Weber in seinem Buch »Der Fisch, der lieber eine Alge wäre«.

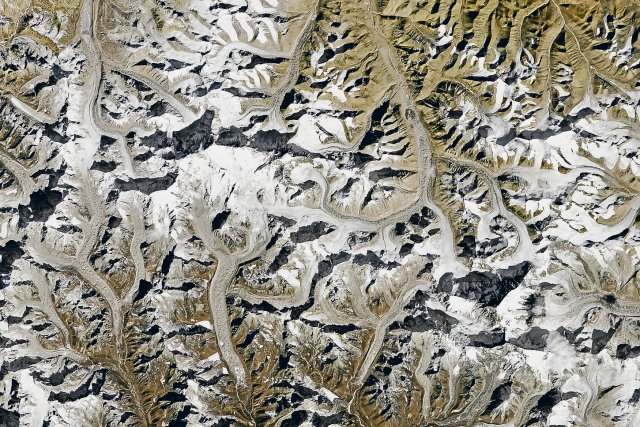

Im peruanischen Teil Amazoniens, im Departamento Loreto, befindet sich das Schutzgebiet Pacaya-Samiria. Wenngleich sie nur einen Anteil von drei Prozent am amazonischen Regenwald haben, gehören die dortigen Überflutungswälder zu den artenreichsten Ökosystemen weltweit. Sie erstrecken sich über die Grenzen des Pacaya-Samiria-Schutzgebietes hinaus. Während der Regenzeit überschwemmen der Amazonas und seine Nebenflüsse den Waldboden. Dann stehen die Bäume manchmal bis zur Krone im Wasser. Damit Tiere und Pflanzen diese extremen Umweltbedingungen überleben, haben sie im Laufe der Zeit die sonderbarsten Anpassungsstrategien entwickelt. So auch der Schwarze Pacu (Colossoma macropomum). Dieser zu den Salmlern gehörende Süßwasserfisch, der bis zu 30 Kilogramm schwer werden kann, ist ein wahrer Überlebenskünstler. Nicht nur, dass er trübes, saures und mineralstoffarmes Wasser erträgt und sehr krankheitsresistent ist, er hat es auch gelernt, reife Beeren von Lianen und Bäumen zu pflücken, wenn sie nah genug an die Wasseroberfläche herunterreichen.

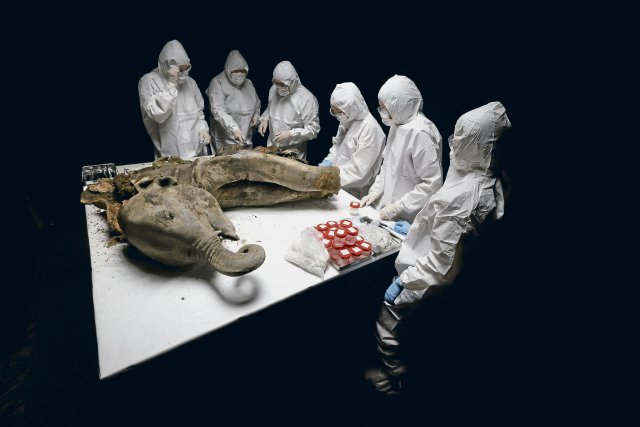

Damit erweitert er nicht nur seine ohnehin sehr weite Nahrungspalette, sondern er trägt auch unwissentlich zur Verbreitung eben jener beerentragenden Pflanzen bei. So werden beispielsweise die Samen der tischtennisballgroßen braun gefleckten Früchte des amazonischen Gummibaums irgendwo auf der Wanderung unverdaut wieder ausgeschieden und können an dem neuen Ort auskeimen. Diese Pflanzen-Fisch-Interaktion greift Ewald Weber in seinem Buch als beispielhaft für die Verbreitung von Samen durch Fische auf. Dieses noch kaum erforschte Verbreitungssystem ist vermutlich schon Millionen von Jahren alt und vergleichbar mit der Samenverbreitung über Vögel.

Unterhaltsam und knapp führt uns der Autor in die entlegensten Winkel der Welt und gewährt uns Einblick in die kuriosesten Pflanzen-Tier-Beziehungen. Da ist zum Beispiel die in Südafrika heimische Wanzenpflanze der Gattung Roridula. Sie produziert das wohl klebrigste Sekret im Pflanzenreich. Unzählige Insekten bleiben dadurch an Stielen und Blättern haften. Doch statt ihren Fang selbst zu verdauen, wie es der hiesige Sonnentau oder die in Malaysia vorkommende Kannenpflanze tun, hat sich die Pflanze auf einen sonderbaren Deal mit einer Wanzenart eingelassen. Ewald Weber: »Diese Beziehung ist so faszinierend und komplex, dass schon diese allein ein ganzes Buch wert wäre«. Ohne selbst an der Pflanze kleben zu bleiben, läuft die Wanze über die mit Sekret überzogenen Blätter und lässt sich die Beute der Pflanze schmecken. Roridula gorgonias kann zwar selbst mit den gefangenen Insekten nichts anfangen, kann aber aus dem Wanzenkot wertvolle Mineralien aufnehmen.

Am häufigsten beschreibt Weber Pflanzen- und Insektenbeziehungen. »Insekten gehören zwar zur artenreichsten Tierklasse«, so Weber, »doch was wir über sie und ihre Wechselbeziehungen mit anderen Lebewesen wissen, ist nur ein winziger Bruchteil«. Allein in Deutschland würden wir von den mehr als 32 000 Insektenarten vielfach noch heute nicht wissen, wovon sie sich eigentlich ernähren. Doch genau diese Erkenntnisse würden uns Einblick in die Evolution von Arten, Paarbeziehungen und Netzwerke geben.

Für Weber ist die Voraussetzung für den praktischen Naturschutz das Wissen über ökologische Beziehungen. Und praktischer Naturschutz heißt auch, unsere Sicht auf die Umwelt kritisch zu hinterfragen. Was ist wann und warum schützenswert und welche Beziehungen gefährden wir, wenn wir Arten bekämpfen, die uns lästig, schädlich oder gefährlich scheinen?

Wie schwierig diese Fragen zu beantworten sind, zeigt sich an der Rosskastanienminiermotte (Cameraria ohridella). Dieser kleine Falter legt seine Eier in die Blätter der Rosskastanie. Diese verliert dann schon im Sommer ihre Blätter. Allerdings nicht, weil sie eingeht, sondern als Schutzreaktion, um die ungebetenen Gäste loszuwerden. Was die Bewertung des Insekts als Schädling überdenkenswert macht, ist, dass sowohl Miniermotte (Cameraria ohridella) als auch Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) nicht einheimisch sind, sondern offenbar den gleichen Ursprungsort in Südosteuropa haben. Wirt und Parasit haben somit schon viel Zeit gehabt, sich aneinander zu gewöhnen. Untersuchungen an unfreiwillig konservierten Miniermotten an alten Pflanzenpräparaten in europäischen Herbarien zeigten im Jahre 2001, dass dieses Insekt, anders als Weber schreibt, nicht aus Asien, sondern aus der Balkanregion stammt. Mit der Verbreitung der Rosskastanie nach ganz Europa hat sich auch der Kleinschmetterling aus der Familie der Gracilariidae sehr schnell verbreitet. Ihr Hauptwirt ist allerdings die weiße und nicht die rote Rosskastanie, wie im Buch irrtümlich angegeben. Für Weber macht die Bekämpfung der Miniermotte mit Insektiziden dennoch genauso wenig Sinn wie die großflächige Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, der sogar bei uns heimisch ist.

Mit kurzweiligen Geschichten und einem leichtfüßigen Exkurs durch die Terminologie der Ökologie gewährt das Sachbuch seinen Lesern einen ungewöhnlichen Einblick in die wissenschaftliche Ökologie von Lebensgemeinschaften, Ökosystemen wie auch in die biogeografische Ökologie. »Der Naturzustand, den wir als ursprünglich kennengelernt haben, unterliegt in Wirklichkeit einer ständigen Entwicklung und Veränderung. Was wir nicht sehen, ist die Tatsache, dass alles miteinander verzahnt ist und voneinander abhängt.« Indem wir selber nachforschen und versuchen zu verstehen, was sich uns nicht auf den ersten Blick erschließt, besteht die Möglichkeit, unsere eigene Spezies, die Spezies Mensch, im Ökosystem Erde etwas genauer zu verorten, als wir es heute tun.

Ewald Weber: Der Fisch, der lieber eine Alge wäre. C.H.Beck Verlag, 245 S., Hardcover. 19,95 €.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.