- Kultur

- Buchmesse Leipzig

«Das ist ja wohl klar»

Hans Bauer und Gudrun Benser bündelten Erinnerungen von DDR-Juristen

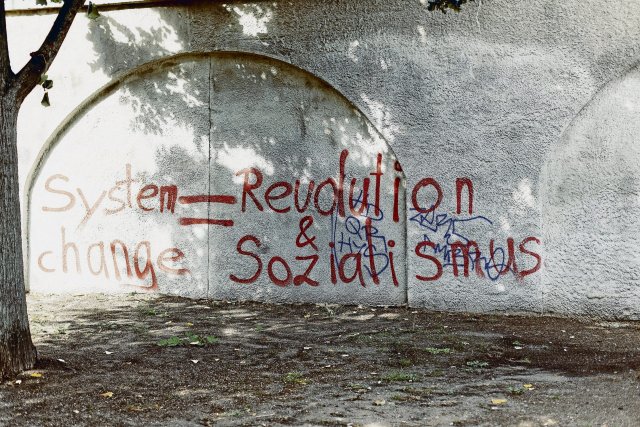

Der Titel weist nicht nur auf die neue «Kleiderordnung» im Osten Deutschlands nach dem Ende des Nazireichs, sondern auch auf den Anspruch, die obrigkeitsstaatliche Klassenjustiz zu überwinden und durch einen «sozialistischen Rechtsstaat» zu ersetzen.

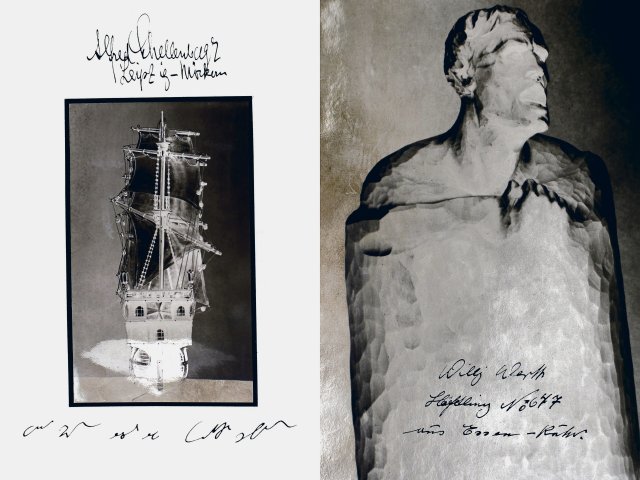

Hans Bauer/Gudrun Benser (Hg.): Staatsanwalt ohne Robe

Verlag Wiljo Heinen. 347 S., br., 18 €.

So schilderte Else Weber, warum sie sich 1948 als 46-Jährige zu einem Volksrichter-Lehrgang meldete und wie sie nach dem Abschluss aber als Staatsanwältin eingesetzt wurde, gleich zu einem Mord an einem Volkspolizisten und danach in Wirtschaftsstrafsachen ermitteln musste. Wir erfahren von Schiebergeschäften eines Berliner Betriebsleiters mit Igelit über die offene Sektorengrenze, durch die er als Millionär in Westberlin leben konnte. Und von einem Webereibesitzer im ostsächsischen Spitzkunnersdorf, der Tausende Meter Stoff gehortet hatte, die nach seiner Flucht in den Westen durch ihm treue Mitarbeiter verbrannt wurden, um die Beweise für das kriminelle Handeln zu beseitigen. Auch vom illegalen Schnapsbrennen, das damals ein Massendelikt war. Die Mindeststrafe habe sechs Monate Haft und 500 Mark Geldstrafe betragen; es gab damals noch keine Verurteilung auf Bewährung.

Auch das änderte sich im Gefolge des 17. Juni 1953 von der SED verkündeten «Neuen Kurses». Hans Kaiser verweist auf die «umfassende Einführung von Strafen ohne Freiheitsentzug (Verurteilung auf Bewährung, öffentlicher Tadel, Geldstrafen) ab 1958 durch das Strafrechtsergänzungsgesetz sowie auf die Konflikt- und Schiedskommissionen in Betrieben, Genossenschaften und Wohngebieten als »gesellschaftliche Gerichte«. Bei Streitigkeiten im Arbeitsrecht mussten sie zwingend angerufen werden, bevor vor Gericht geklagt werden konnte, schreibt der Autor. Ab 1960 seien die Konfliktkommissionen auch zuständig für »Beratung und abschließende Entscheidung von erstmalig begangenen und geringfügigen Straftaten« gewesen. Auf »Basis der Freiwilligkeit«, betont Kaiser. »Auch der Rechtsverletzer konnte nicht zur Teilnahme gezwungen werden, wiewohl seine Weigerung für ihn mit Sicherheit unangenehmere Folgen gehabt hätte.«

-

/ Karsten KrampitzSie wussten genau, was sie tatenDer Immobilieninvestor und ehemalige Verleger Bernd F. Lunkewitz über Revolution und Kapitalismus, die Treuhandanstalt und seine wiederholten Käufe des Aufbau-Verlags

-

/ Gunnar DeckerWo sind die Arbeiter geblieben?Disparater als gedacht: Die Ausstellung »Bitterfelder Wege« in der Musikgalerie an der Goitzsche in Bitterfeld

-

/ Stefan BollingerVon Aufbruch und ApathieRobert Rauh wollte wissen, warum es 1961 keinen Aufstand gegen die Mauer gab

Nötigung, gar Rechtsbeugung, die nach dem Anschluss der DDR von BRD-Staatsanwälten Hunderten ihrer Ost-»Kollegen« vorgeworfen, doch in kaum einem Fall nachgewiesen wurde? Vielleicht eher »Schadensbegrenzung« für alle Beteiligten. Denn wenn es im »Organ des ZK der SED« brennt, sich dabei herausstellt, dass die Löschschläuche auf den Redaktionsfluren zu kurz waren, könnte auch der Defekt einer Leuchtstofflampe zur »Staatsaffäre« werden.

»Unter Aufsicht des Staatsanwaltes als Leiter des Verfahrens konnte oftmals von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen werden«, heißt es in der Einleitung, Hervorgehoben wird, dass in der DDR die Staatsanwaltschaft auch für die Überwachung des Strafvollzugs, der Wiedereingliederung nach Haftverbüßung bis zur Vermittlung einer Arbeitsstelle und Wohnung verantwortlich war. Sie war laut Gesetz verpflichtet, generell »über die strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit« zu wachen.

Im Band finden sich auch Beispiele für Auseinandersetzungen mit SED-Funktionären auf unterer Ebene, die von Staatsanwälten verlangten, Leute verhaften zu lassen oder Urteile zu verschärfen. Aber keiner der politischen Prozesse wird näher beleuchtet. Immerhin: Neben Empörung über die Verurteilung von DDR-Juristen durch BRD-Gerichte wegen Rechtsbeugung findet sich wenigstens dieses Bekenntnis: »Als nicht geeignet erwies sich … der Einsatz des Strafrechts zur Lösung gesellschaftlicher Probleme, wie das zeitweise z. B. in der Auseinandersetzung um unterschiedliche Sozialismusauffassungen oder um die Ausreiseproblematik geschah.«

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.