- Kultur

- Wanderung

»Und jetzt bin ich süß«

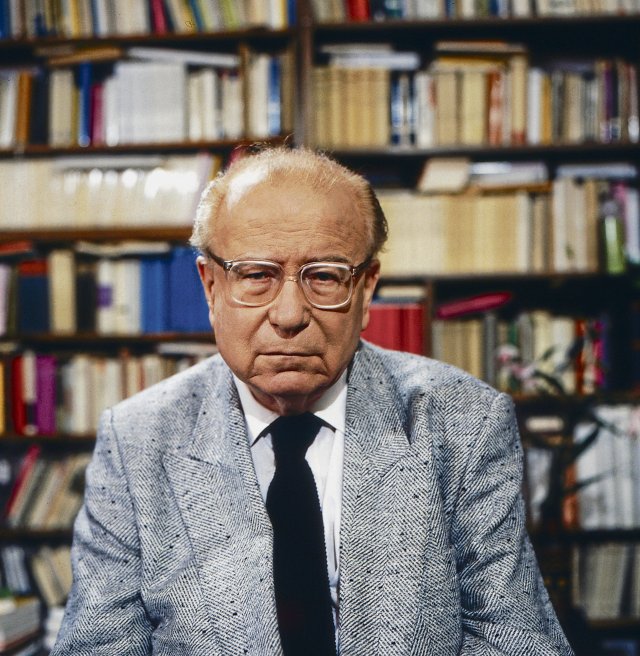

Wie Schriftstellerin Katja Oskamp mit ihrem 77-jährigen Vater von Bernau bis an die Ostsee lief. Ganz ohne App, nur mit Landkarten

Mein Vater kam lässig angeschlendert und grinste ein bisschen. Ich wusste warum. Insgeheim rechnete er stets damit, dass ich spontan den Plan änderte. Seit meiner Pubertät ging das so. Ich muss ihm wohl damals Anlass gegeben haben. Deshalb zeigte er sich noch immer erstaunt, wenn ich Wort hielt und pünktlich an Ort und Stelle war - diesmal am S-Bahnhof Bernau an einem Morgen im Mai 2019.

Wir trugen Wanderschuhe und Rucksäcke. Sein Rucksack wog neun, meiner zwölf Kilogramm. Mein Vater war 77, ich war 49 Jahre alt. Wir wollten an die Ostsee, meistens zu Fuß.

Wir liefen los durch den historischen Stadtkern von Bernau. Zu den geduckten Häusern, zu Brachflächen oder Baugerüsten stellte mein Vater Vermutungen an: Hier griff der Denkmalschutz, da herrschten ungeklärte Eigentumsverhältnisse, dort wurde auf Kosten der Stadt saniert. Die Jahre seit der Wende hatte er in der Immobilienbranche verbracht und seinen geschulten Blick behalten.

Als wir die Bernauer Stadtmauer passierten, tauchte die Klinik auf, in der er operiert worden war. Bei einer Routineuntersuchung hatte man festgestellt, dass sein Herz nur noch zu Bruchteilen durchblutet wurde. Während der Operation schnitt man ihm den Brustkorb auf, schloss ihn an die Herzlungenmaschine an und legte ihm drei Bypässe. Sobald er wieder hatte aufstehen können, war er tagein tagaus durch die Flure der Kardiologie getigert, hatte Kilometer geschrubbt, mit eiserner Disziplin und wie ein eingesperrtes Tier.

Jetzt, viereinhalb Jahre später, ließen wir die Klinik links liegen. Wir gingen an Gärten mit Einfamilienhäusern entlang, dann an Feldern, auf denen leuchtend gelb der Raps blühte, ein großer blauer Himmel über uns. An der Dorfeiche von Biesenthal pausierten wir. Mein Vater zog seine Schuhe aus und legte sich auf die Bank, die den Baum umrundete. Ich machte ein Foto, das zum Beginn einer Serie von Schnappschüssen wurde, die den Eindruck erweckten, mein Vater habe während der zehntägigen Wanderung immer bloß faul an Wegesrändern herumgelegen.

Er hatte nicht nur die Unterkünfte gebucht, er hatte unsere gesamte Wanderung akribisch geplant, die Route ausgesucht, ohne Google Maps und Standortaktivierung. Zwar besaß er ein Handy, aber es war ein altes klumpiges Ding, das in einer fusseligen Babysocke steckte und höchstens dazu diente, meine Mutter in Berlin mit kleinen Lageberichten auf dem Laufenden zu halten. Dafür führte er in seinem ebenso akribisch gepackten Rucksack mehrere Landkarten mit sich. Mein Vater war einmal - vor meiner Geburt - Erdkundelehrer gewesen. Er kannte die Gegend bestens und besaß einen ausgeprägten Orientierungssinn. Die glaziale Serie hatte er mir als Kind dermaßen eingetrichtert, dass ich sie noch immer aus dem Effeff aufsagen konnte.

In der Schorfheide, die wir nun durchwanderten, fanden sich ihre Bestandteile: Grundmoräne, Endmoräne, Sander, Urstromtal. In den Nadelwäldern fiel mir die Eselsbrücke ein, die mein Vater mir vor vierzig Jahren gebaut hatte. Lange Nadeln, langes IE = Kiefern. Kurze Nadeln, kurzes I = Fichten. Wir kamen durch Mischwälder, durch Laubwälder. Buchenstämme mit Wurzeln wie eingegrabene Hahnenfüße. Teppiche aus Laub und Moos. Baumalleen wie überdachte Wandelgänge. Holperstraßen. Kleine Moore. Der Blick öffnete sich auf die Felder, in Wellen übers Land gegossen. Kühe, Schafe, Pferde. Das Ufer des Werbellinsees. Schilf. Entengrütze. Haubentaucher. Bachstelzen.

Wir übernachteten im Kaiserbahnhof Joachimsthal, in der Alten Schule Stegelitz, in der Jugendherberge Prenzlau. Wenn wir die Unterkunft erreichten, duschten wir, wuschen unsere Klamotten aus, mampften ein Schnitzel oder eine Pizza, tranken ein paar kleine Bier. Wir massierten uns gegenseitig die Füße, plumpsten ins Bett und schliefen den göttlichen Erschöpfungsschlaf des Wanderers. Am nächsten Morgen füllten wir die Wasserflaschen und mein Vater fragte mich jeweils, was er anziehen soll, obwohl er bloß zwei T-Shirts dabei hatte.

Ab Pasewalk Dörfer im Dornröschenschlaf. In Bauerngärten Maiglöckchen. An den Toren der Gehöfte Spinnweben, in denen es glitzerte. Manchmal bellte ein Hund. Schwalben schrieben sich in kunstvollen Schwüngen unsichtbar in die Luft ein. Die Landschaft wurde immer schöner, immer flacher. Brandenburg lag hinter, Mecklenburg lag vor uns.

In der Jugendherberge von Torgelow gerieten wir in zwei kreischende Schulklassen, die auf den Fluren tobten. Die Lehrer zeterten, eine griesgrämige Küchenfrau keifte. Meine Güte, kam mir das alles bekannt vor. War ich nicht eben noch selbst Schulkind gewesen? Mein Vater, Mitglied des Elternaktivs, hatte uns damals auf Klassenfahrten begleitet. Jetzt standen wir inmitten des Torgelower Kindergewusels wie zwei deplatzierte Denkmäler. Wenn ich mich schon uralt fühlte, wie musste es erst meinem Vater ergehen? Sogar meine einundzwanzigjährige Tochter, seine Enkelin, hatte die Zeit der Klassenfahrten längst hinter sich. Nach dem Abi hatte sie eine sechswöchige Wanderung durch die Pyrenäen absolviert und mich mit ihrer Leidenschaft angesteckt. Ich wiederum hatte meinen Vater angesteckt.

Eine schnurgerade Straße, die niemals zu enden schien. Links die Kaserne, rechts der Wald mit den Munitionswarnschildern. Mein Vater kannte den Weg. Ich verließ mich auf ihn. Wie zu jedem Ort wusste er auch zu diesem eine Geschichte zu erzählen. Ich hörte zu und vergaß sie wieder. Worüber sprachen wir? Über nichts. Über alles. Mal ging ich voraus, mal ging mein Vater voraus, meistens gingen wir nebeneinander. Ich summte oft. Mein Vater summte nie. Er war ein leiser Mensch, schon immer.

Mein Vater hatte zwanzig Jahre lang bei der Militärischen Aufklärung der NVA gearbeitet, ein Geheimjob ohne Uniform und feste Dienstzeiten. Allerdings hatte der Job einen langen Atem und die Entschlusskraft für blitzschnelle, folgenschwere Entscheidungen verlangt. Mein Vater hatte mit niemandem über seine Arbeit sprechen dürfen. Erst spät begriff ich, dass er Nerven aus Stahl gehabt haben musste. Meine Kindheit hatte ich in NVA-Ferienlagern, in NVA-Erholungsheimen und auf NVA-Zeltplätzen verbracht, und alles hier auf der schnurgeraden Straße am Waldrand heimelte mich an, der trockene Duft der Kiefern, die Kienäpfel, das Knacken der dürren Zweige bei jedem Schritt, die flirrende Stille über dem Kasernengelände.

Dann lag die Ostsee vor uns. Breitete ihre funkelnde Pracht aus. Wie sie roch. Wie sie rauschte. Tach, alte Freundin. Wir warfen die Rucksäcke ab, streiften die Wanderschuhe von den Füßen, krempelten die Hosenbeine hoch. Barfuß tapsten wir durch den feinen Sand, durch Kämme aus Algen. Die Wellen leckten milde unsere Spuren weg. Ich war so froh, dass alles noch da war.

Als kleines Mädchen streune ich nackt durch die Dünen, mit Buddeleimer und Kopftuch. Meine junge schöne Mutter schmiert uns mit Sonnenmilch ein und legt sich zum Sonnen in die Strandburg, die mein junger starker Vater mit dem NVA-Klappspaten gegraben hat. Er baut mit mir Kleckerburgen, tobt stundenlang in den Wellen mit mir, bringt mir irgendwann das Schwimmen bei und das Tauchen mit offenen Augen auch. Unter Wasser sehen wir uns an, schneiden Fratzen und aus unseren Mündern blubbern die Luftblasen hinauf. Wir schnappen uns eine Qualle, schleichen zur Strandburg und klatschen das glibberige Ding auf den Bauch meiner schlummernden Mutter. Sie fährt quiekend hoch und wir lachen uns kaputt, alle drei.

Lange Jahre hatte ich angenommen, die schlechtesten Eigenschaften meiner Eltern in mir zu vereinen. Dann, mit Ende Dreißig, hatte das gedreht. Ich hatte ein paar brenzlige Situationen meistern müssen und dabei dieselbe Ruhe ausgestrahlt wie mein Vater. Aber ich war auch impulsiv wie meine Mutter, und deshalb platzte ich am letzten Abend unserer Wanderung nach 150 erlaufenen Kilometern und dem dritten Glas Weißwein heraus: »Papa! Du bist so süß!« Mein Vater grinste: »Erst war ich Erdkundelehrer. Dann war ich Oberst. Dann war ich Immobilienmakler. Und jetzt bin ich süß.«

Ich kenne niemanden, der es besser versteht alt zu werden als mein Vater. Wenn er plaudern will, plaudert er. Wenn er schweigen will, schweigt er. Wenn er schlafen will, schläft er. Wenn er ein Buch liest oder in seinem Garten buddelt, ist er glücklich. Seine Trauer um den Verlust der Lebensfreunde ist still. Es ist ein sanfter, kluger, oft heiterer Rückzug ohne Groll.

Heute, am 21. August 2021, wird mein Vater achtzig Jahre alt. Das »nd« hat er seit 57 Jahren abonniert und liest es jeden Tag. Deshalb wird er auch diese Geschichte entdecken. Lieber Papa, alles Gute zum Geburtstag, deine Katja.

Katja Oskamp, geboren 1970 in Leipzig, ist Schriftstellerin. Zuletzt erschien »Marzahn, mon amour. Geschichten einer Fußpflegerin«.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.