- Kultur

- Medien im Wandel

Als das Fernsehen noch wichtig war

Mehr als Lagerfeuer - vor 30 Jahren outete Rosa von Praunheim Hape Kerkeling und Alfred Biolek im TV

Als ich ein Teenager war, hätte niemand zugegeben, dass er Abba mag. Udo Lindenberg-Fans kannte ich ebenso wenig. Denn damals, in den 80er Jahren, gab es zahllose Bands und Interpreten, die aufregender waren als Abba und Udo. Schon gar nicht begeisterte uns »Wetten, dass..?«, das flimmernde Lagerfeuer für die Familie. Als wir Samstagabend endlich »auf die Piste« gehen durften, boten Kneipen, Kinos und Diskotheken bessere Unterhaltung als Frank Elstner und Thomas Gottschalk.

Daher war es seltsam, diesen November - Jahrzehnte später - »Wetten, dass..?« zu sehen. Der erste Eindruck: »Wo bin ich hier gelandet!« Der ehemalige »Titanic«-Chefredakteur Oliver Maria Schmitt kommentierte die Sendung mit den Worten: »Zusammengerechnet sind die Gäste bei wettendass heute Abend 1,4 Millionen Jahre alt!« Da waren die Männer von Abba, der 74-jährige Benny Andersson und der 75-jährige Björn Ulvaeus, die den 46 Jahre alten Hit »S.O.S.« darboten, und der 74-jährige Udo Lindenberg, der wie seit 50 Jahren »Keine Panik!« anmahnte. Auch dass der 71-jährige Thomas Gottschalk moderierte, als wäre es 1987, und der 79-jährige Frank Elstner so angenehm freundlich auftrat wie damals als 39-Jähriger, irritierte. Doch erst als Gottschalk im Gespräch mit Joko und Klaas bekannte: »Ich habe eine Fernsehzeit erlebt, die es so gar nicht mehr gibt«, begriff man auf einmal, was hier gerade passiert war:

Die Wiederauflage von »Wetten, dass..?«, diente dazu, Millionen von Menschen ins Bewusstsein zu rufen, wie die Welt vor Corona, vor dem täglichen Rufmord in den sozialen Netzwerken, vor den allgegenwärtigen Smartphones und vor dem Internet aussah: Es war die Welt des Fernsehens.

Es war keine heile Welt. Udo Jürgens sang: »Ich glotze mir meine schönsten Träume wahr. Mord und heiteres Raten, Action, Spannung und Show. Was ich im Leben nicht habe - und das alles in Farbe. (...) Wozu Leidenschaft und Liebe? Fernsehen stillt auch diese Triebe. (...) Wo das Schicksal grausam waltet, bin ich live dazugeschaltet.« Und der Medienwissenschaftler Neil Postman warnte - stellvertretend für Millionen besorgter Pädagogen - in seinem Bestseller »Wir amüsieren uns zu Tode« vor der Macht, die dieses Gerät ausübt: »Problematisch am Fernsehen ist nicht, dass es uns unterhaltsame Themen präsentiert, problematisch ist, dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert.« Es war ein Vorwurf, der mit dem Aufkommen der privaten Sender Mitte der 80er häufig zu hören war. Das Fernsehen würde die Leute berieseln, sie passiv machen, sie abstumpfen lassen.

Tatsächlich bewirkte es lediglich eine Ortsverschiebung. Statt Richtung Kneipe strömten die Werktätigen nach Feierabend heim: »Was zieht mich Abend für Abend nach Haus? Aha, die Glotze« (Udo Jürgens). Auch tut man dem Fernsehen unrecht, wenn man es aufs Programm - auf Shows (wie »Ein Kessel Buntes« und »Einer wird gewinnen«), Serien (wie »Polizeiruf 110« und »Tatort«) und Politsendungen (wie »Der schwarze Kanal« und »ZDF-Magazin«) - reduziert. Wichtiger war, was das Programm auslöste. Als in einer Episode der BRD-Krimireihe »Der Kommissar« ein eigens komponiertes Lied namens »Du lebst in deiner Welt« (Daisy Door) zu hören war, löste dies eine derartige Nachfrage aus, dass man sich entschloss, den Song als Single zu pressen. Es wurde ein Nr. 1-Hit.

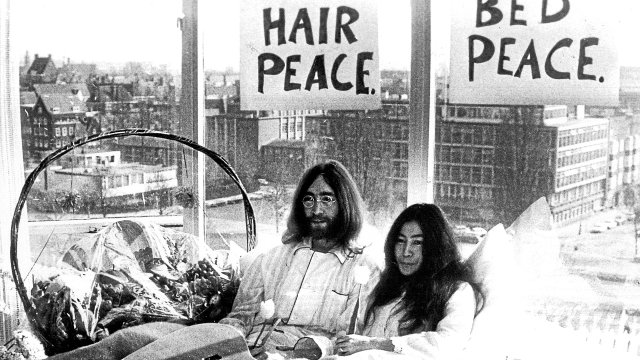

Eine solche Resonanz war nur möglich, weil die halbe Nation das Gleiche glotzte. So konnte man am Arbeitsplatz über gemeinsame Fernseherlebnisse vom Vortag oder dem Wochenende reden. Und weil auch Presse und Rundfunk begeistert mitdiskutierten, bekamen manche Sendungen sogar gesellschaftliche Relevanz. Als der schwule Filmemacher Rosa von Praunheim am 10. Dezember 1991 in der RTL-Talkshow »Der heiße Stuhl« den Komiker Hape Kerkeling und den Moderator Alfred Biolek outete, war dies ein Befreiungsschlag für die gesamte Bewegung. Die TV-Denunziation löste eine Kettenreaktion aus, die weit über die Schwulenszene hinausging. Endlich hatten Otto Normalverbraucher und Erika Mustermann einen Anlass, offen über Homosexualität zu sprechen. Dabei zeigte sich, dass die Gesellschaft weiter war, als skeptische Gemüter befürchtet hatten. Denn der öffentliche Aufschrei blieb aus. Auch nach der unfreiwilligen Enthüllung zählten Kerkeling und Biolek zu den beliebtesten Prominenten Deutschlands - und machten anderen Homosexuellen ihr Coming-out dadurch einfacher. So erhöhte eine einzige Fernsehsendung schlagartig die Akzeptanz von Schwulen und Lesben.

Solch bahnbrechende, allumfassende Diskurse sind in Zeiten der Facebook-, Twitter- und Telegram-Blasen undenkbar. Wo nur noch Gleichgesinnte miteinander kommunizieren, fehlt es an Gedankenanstößen. Und wo einst eine Handvoll Fernsehsender die Aufmerksamkeit auf sich vereinte und dadurch Breitenwirkung erzielen konnte, konkurrieren ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und Pro7 heute mit Hunderttausenden von Videokanälen auf YouTube. Dort präsentieren Blogger ihr ganz persönliches Fernsehen 2.0. Auch wird Instagram über die »Reels« (engl. für Aufnahmespulen) zunehmend zu einem Medium, wo Nutzer sich private Videos anschauen. So wird das Angebot immer größer und der Nachhall immer kleiner. Wetten, dass wir das Fernsehen noch vermissen werden!

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.