- Kultur

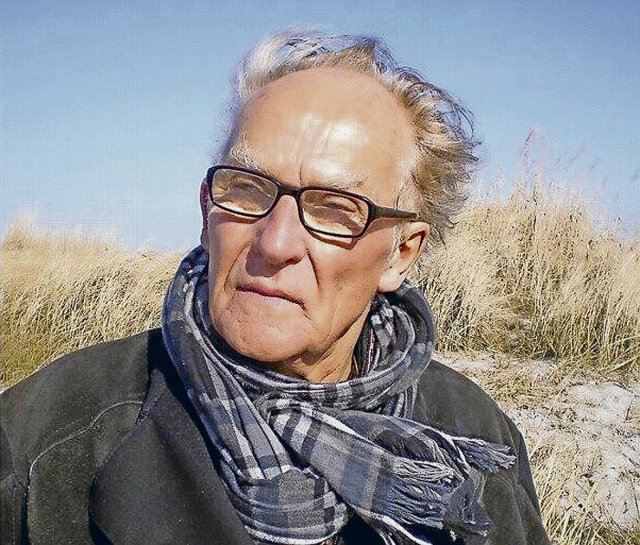

- Volha Hapeyeva

Nie neutral

Im Exil zu Hause: Die Lyrikerin Volha Hapeyeva aus Belarus verteidigt in ihrem Essay die Poesie als Teil des politischen Kampfes

Wenn von Exil die Rede ist, denken wir meist an einen Ort, an dem verfolgte Menschen Zuflucht finden, an oppositionelle Künstler*innen aus autoritären Regimen, die zu Emigrant*innen werden. Die belarussische Autorin Volha Hapeyeva, die selbst in den letzten Jahren an verschiedenen Orten außerhalb von Belarus gelebt hat, will den Begriff Exil loslösen vom Aufenthaltsort, von Begriffen wie Pass, Visum und Staatsbürgerschaft. Exil bedeutet für sie mehr, nämlich eine Form des Denkens: widerständig, nomadisch und poetisch.

In ihrem Essay »Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils« beschreibt Hapeyeva sich selbst als Nomadin, die ihr Exil in der Poesie findet. Der so schmerzhafte wie optimistische Text über das Leben und Schreiben im Angesicht totalitärer Herrschaft wurde in diesem Jahr mit dem Literaturpreis »Wortmeldungen« für kritische Kurztexte ausgezeichnet und ist nun zusammen mit drei Gedichten Hapayevas und weiteren Begleittexten im Verbrecher-Verlag erschienen.

Hapeyeva beginnt ihren Text mit der Beschreibung eines Erlebnisses aus dem Sommer 2020, als es in Belarus zu den ersten Protesten im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen kam, die sich schon bald zu Massenprotesten ausweiteten, auf die die Regierung mit brutaler Gewalt und Tausenden Verhaftungen reagierte. Die Autorin hatte zu dieser Zeit einem wichtigen belarussischen Online-Portal ein Interview gegeben, in dem es um ihren neuen Gedichtband ging. Doch das Gespräch wurde nicht wie geplant veröffentlicht. Der Redakteur begründete die Entscheidung mit den Worten: »This is not the time for poetry.«

Ausgehend von diesem Beispiel für das verbreitete Vorurteil, Poesie könne nicht politisch sein, sondern sei bloß eine Form des Eskapismus, denkt Hapeyeva über das Verhältnis von Sprache und Politik nach und analysiert, welche Rolle die Sprache in autoritären Regimen wie Belarus spielt. Pointiert beschreibt sie dabei das Leben in einem solchen repressiven Staat als eines, das »dem Muster von Missbrauchsbeziehungen« folgt, einem gewaltvollen »System der Kontrolle, bei dem der missbrauchende Partner versucht, das Selbstverständnis des anderen Partners zu zerstören«. Die Sprache ist eines der Instrumente, die das staatliche Kontrollsystem stützen. Mit ihrer Hilfe wird über Zugehörigkeit entschieden, wird bewertet, ob Menschen und ihr Verhalten normal oder abweichend, gut oder schlecht sind.

Viele passen sich dem System und seinen Vorstellungen an, unterwerfen sich, um sich selbst zu schützen. Diejenigen, die sich dem System widersetzen, die nicht dem entsprechen, was von ihm als »normal« angesehen wird, werden in die Heimatlosigkeit, ins Exil gedrängt – wie Hapeyeva selbst. »Ich bin in Minsk geboren, aber ist das meine Stadt? Ich bin mir nicht sicher, sie gehört den Menschen schon lange nicht mehr«, schreibt sie. Nicht alle wollen oder haben die Möglichkeit, wie Nomad*innen an andere Orte zu ziehen und so der staatlichen Kontrolle zu entgehen. Viele wählen für sich ein inneres Exil, eine innere Distanz zum Staat, ohne diesen zu verlassen, »ein Leben in zwei parallelen Welten, von denen die eine fremd und hässlich ist. Menschenrechte, Humanität, Ethik und Ästhetik sind für diese andere Realität bedeutungslose Worte.«

Sprache kann sowohl Teil des inneren Exils sein, ein Rückzugsort oder Ausdruck des Widerstands, als auch ein Mittel staatlicher Unterdrückung. Sprache »ist nie neutral, nie objektiv, sie ist immer politisch«, schreibt Hapeyeva. »Die Sprache ist ein sehr mächtiges Werkzeug, das Realität schafft. Es wäre naiv, ihren Einfluss auf den menschlichen Verstand zu unterschätzen. Regierungen und Staaten haben dies schon immer gewusst.« Autoritäre Regierungen wissen sie für Manipulation und Demütigung zu nutzen, zum Beispiel in Form von Hassrede oder mit Euphemismen, die verwendet werden, um die Realität zu verzerren und Verbrechen zu vertuschen. Als ein Beispiel für Worte, die die gewaltvolle Realität verschleierten, nennt Hapeyeva den beschönigenden Begriff »Trostfrauen« für die Sexsklavinnen in japanischen Bordellen während des Zweiten Weltkriegs. Ein weiteres Beispiel wären Terroristen, die mittels der Sprache zu »Freiheitskämpfern« werden.

»Jedes Regime und jede Diktatur bedient sich eines bestimmten Vokabulars, um seine Handlungen zu rechtfertigen und die Opposition zu verhöhnen. Sprachliche Propaganda wird eingesetzt, um Menschen zu manipulieren und Gegner und potenzielle ›Feinde‹ mit beleidigenden Etiketten zu versehen«, schreibt Hapeyeva. Im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist dies besonders deutlich sichtbar geworden: Der Krieg wird in der Sprache des Putin-Regimes zur »Spezialoperation« und das, was in Wirklichkeit eine Invasion ist, wird im offiziellen Vokabular zur antifaschistischen Befreiung umgedeutet. So rechtfertigt Sprache die Gewalt und heizt sie weiter an.

Poetische Sprache dagegen kann ein Mittel gegen Gewalt und Hass sein, weil sie Empathie vermitteln kann. Für Hapeyeva ist Poesie eine Form von Bildung, »die uns lehrt, menschlich zu sein und den Menschen in anderen zu sehen, unabhängig von ihrem Alter, ihrem Geschlecht oder ihrer Hautfarbe«. Darin besteht die widerständige Kraft der Sprache: Sie wirkt den Propagandaerzählungen und Hassbotschaften entgegen, indem sie mittels Poesie eine andere, nicht gewaltvolle Form der Kommunikation anbietet, die Gegenerzählungen schaffen kann. Für Hapeyeva ist die Poesie deshalb zu einem »Mittel zum Überleben geworden« – und selbst zu einem Exil. Denn während das Lukaschenko-Regime es ihr unmöglich gemacht hat, sich in Belarus zu Hause zu fühlen, sie aber auch keinen anderen Ort als neue Heimat bezeichnen will, kommt sie am Ende ihres Essays selbstbewusst zu dem Schluss: »Mein Zuhause ist die Poesie.«

In seiner Laudatio auf Hapeyeva zur Verleihung des Wortmeldungen-Preises betonte der Soziologe Sighard Neckel, dass das nicht als »Ausdruck von Hilflosigkeit«, also als Kapitulation vor den totalitären Strukturen und als Weltflucht zu verstehen sei, sondern als Verteidigung eines Terrains, »das von keinem Diktator eingenommen werden kann«.

In einem Gespräch, das ebenfalls in dem Band abgedruckt ist, präzisiert Hapeyeva ihre Vorstellung von der besonderen Rolle der Poesie weiter. Dadurch, dass Poesie Details in den Blick nehme und das Besondere im Gewöhnlichen erkenne, fördere sie »unsere Fähigkeit für Empathie«. Für Hapeyeva ist Poesie nicht etwa politisch, weil sie politisch relevante Themen behandelt oder Missstände sichtbar macht, sondern aufgrund ihrer spezifischen Form, ihrem besonderen Blick auf die Dinge, der frei von Gewalt und Freund-Feind-Schemata ist.

»Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils« ist ein sehr persönlicher Text, in dem Hapeyeva von ihren eigenen Erfahrungen zu allgemeinen Überlegungen kommt – allerdings kratzt sie dabei oft nur an der Oberfläche. Gerade das wichtige Thema der Poesie und Literatur als Form des Widerstands wird in nur wenigen Sätzen abgehandelt, die ein wenig konkretes und etwas idealisiertes Bild der Dichtkunst entstehen lassen. Man würde sich einen längeren Text zu diesem Thema von Hapeyeva wünschen, der die große Bedeutung der Poesie im Kampf gegen autoritäre Regime noch genauer fasst. Doch auch auf den wenigen Seiten des Essays schafft sie es, deutlich zu machen, dass es Unsinn ist, Poesie als etwas vom politischen Kampf Getrenntes zu betrachten. Für Hapeyeva ist »immer die richtige

Zeit für Poesie«.

Volha Hapeyeva: Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils. Verbrecher-Verlag, 72 S., br., 14 €.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.