- Kultur

- Internationaler Tag des Witzes

»Wollen Sie feiern oder vergessen?«

Joke Day: Peter Jacobs über die Geheimnisse des Ostwitzes und dessen Vitalität auch nach dem Verschwinden der DDR

1994 wurde der 1. Juli zum Joke Day erkoren, ist ergo seit nunmehr 30 Jahren Internationaler Tag des Witzes. Anlass genug, um über den Ostwitz zu reden. Gehe ich fehl in der Annahme, dass die Bürger und Bürgerinnen der Deutschen Demokratischen Republik das witzigste Völkchen weltweit waren?

Das könnte man durchaus als historische Wahrheit verbuchen.

Aber warum?

Tja, gute Frage. Bestallte Aufarbeiter der DDR-Geschichte oder solche, die dies werden wollen, behaupten, in totalitären Regimen würden Witze besonders gut gedeihen, dabei auf NS- und SED-Diktatur verweisend. Eine Gleichsetzung, die in ihrer Absurdität weder logisch noch lustig ist. Ja, in Nazideutschland kursierten auch Witze, etwa über den »Gröfaz«, den »Größten Führer aller Zeiten«. Deren Verbreitung konnte aber im Todesurteil enden. Dies war in der DDR ausgeschlossen, selbst in den finsteren stalinistischen 50er Jahren.

Wie kamen Sie dazu, Ostwitze zu sammeln?

Ich habe sie nicht systematisch gesammelt, sondern im Laufe der Jahrzehnte in meinem Kopf abgespeichert. Mich faszinierte, wie die Bürger und Bürgerinnen mit den Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten des Alltags umgingen, mit ideologischer Bevormundung und Bedrängnis, mit enttäuschten Hoffnungen und nicht realisierten Versprechungen.

»Was macht ein DDR-Bürger in der Wüste, wenn er auf eine Schlange triff? Er stellt sich an.« Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen: »Gorbatschow, Reagan und Honecker fahren mit einem Jeep durch die Wüste und werden von einer Horde Beduinen verfolgt. Sie kriegen es mit der Angst zu tun. Reagan wirft einen Zettel raus: ›Eine Million Dollar, wenn ihr die Verfolgung aufgebt.‹ Die Beduinen lesen den Zettel und werfen ihn weg. Gorbatschow schreibt auf seinen Zettel: ›Für jeden von euch einen wüstentauglichen Lada.‹ Die Beduinen setzen ihre Verfolgungsjagd fort. Dann ist Honecker dran. Kaum haben die Beduinen seinen Zettel gelesen, drehen sie ab. Die beiden anderen fragen, wie er das geschafft habe. ›Ganz einfach, ich habe geschrieben: Wenn ihr so weiter galoppiert, erreicht ihr nach der nächsten Düne die souveräne Deutsche Demokratische Republik.‹« Von dieser Art sind die Witze, die ich gerne gehört habe und die landauf, landab erzählt wurden.

Harmlose, niedliche?

Sie sind klar gesellschaftskritisch. Ja, es kursierten auch andere politische Witze in der DDR, kolportiert von Menschen, die das System gänzlich ablehnten. Diese sind von ganz anderer Art …

Bösartig?

Mit Ingrimm erzählt und nicht mit dem Vergnügen, wie die Witze von jenen, die sich mit der Idee des Sozialismus identifizierten, aber eben auch viel zu beanstanden hatten. Sigmund Freud beschrieb das Erzählen von Witzen als ein kollektives Erlebnis zum Lustgewinn. Wir machen uns frei von Bedrückung und Ängsten. Der Witz wandert und wühlt sich durch die Gesellschaft und ist überall ein gern gesehener Gast. Es gibt natürlich auch Leute, die Witze generell nicht vertragen, die nehme ich mal aus.

Witze waren in der beengten Lebenswelt der DDR eine leicht und intelligent zu handhabende Form der Verständigung, nicht nur unter unzufriedenen oder oppositionellen Kräften, sondern auch solchen, die das System skeptisch-hoffnungsvoll mittrugen. Sie signalisierten Schicksalsgemeinschaft. Indem wir über die Missstände lachten, lachten wir auch über uns selbst. Und das verband den Akademiker mit dem Arbeiter, den Chirurgen mit dem LPG-Bauern, die Kindergärtnerin mit der Künstlerin.

Da funktionierte das in der DDR propagandistisch viel beschworene Bündnis zwischen Kopf- und Handarbeitern.

So kann man das auch interpretieren. Der typische Ostwitz war jedenfalls eine eher heitere als zynische Auseinandersetzung mit den Widersprüchlichkeiten der DDR-Gesellschaft. Witze-Erzähler sind Alltagsphilosphen, keine Weltverbesserer. Sie ballen manchmal die Faust in der Tasche, organisieren aber keinen Aufruhr. Ostwitzen wohnte vielfach Poesie inne. Nicht selten waren sie regelrecht philosophisch angelegt. Die marxistisch-leninistisch geschulten DDR-Bürger konnten dialektisch denken.

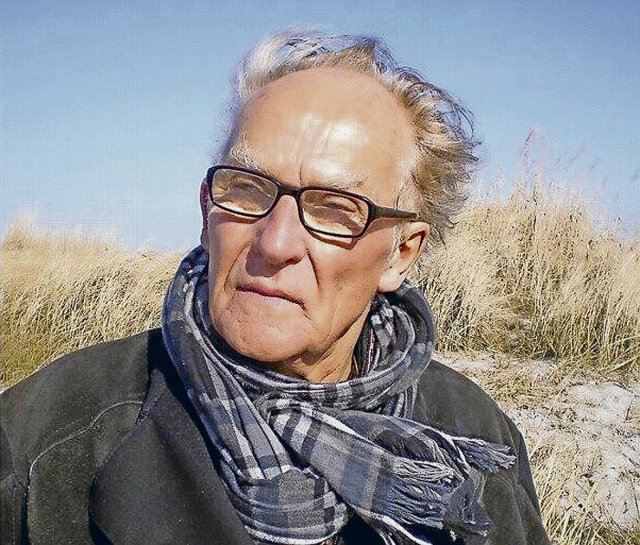

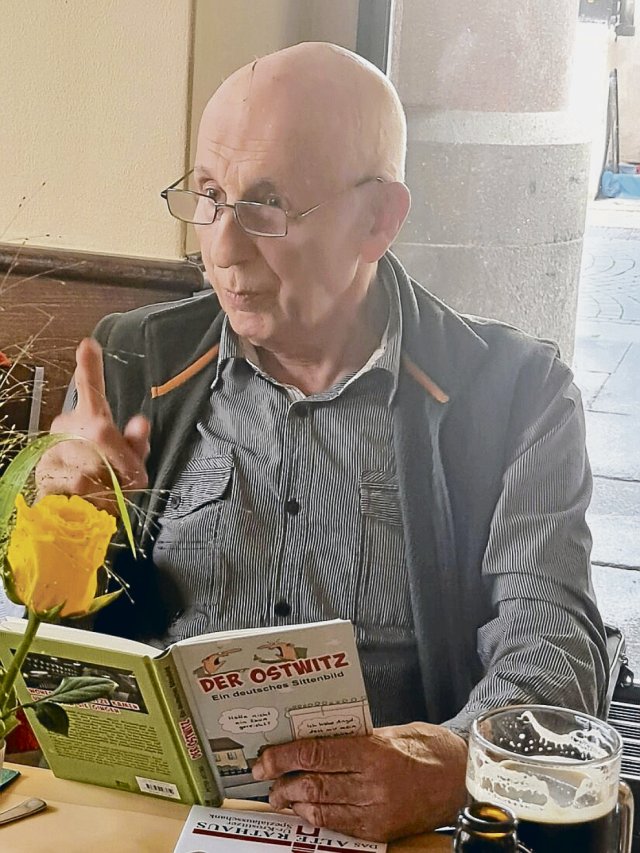

Peter Jacobs, Jahrgang 1938, studierte Journalistik und Germanistik an der Karl-Marx-Universiät Leipzig, danach Redakteur bei der »Berliner Zeitung«, ab 1974 Ressortleiter Ausland bei der »Neuen Berliner Illustrierten«. Seit den 70er Jahren hat er sich auch als Autor von Biografien, Sachbüchern und Reportagebänden über Lateinamerika, Vietnam und Nahost profiliert. Unlängst erschien von ihm »Der Ostwitz. Ein deutsches Sittenbild« (Bild und Heimat, 127 S., geb., 12 €).

Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet: Wie sind Sie auf den Witz gekommen?

Das war zu Beginn meines Journalistenlebens. Ich habe im September 1961 bei der »Berliner Zeitung« angefangen. Da gab es einen Gerichtsreporter, dessen Artikel dienstags und freitags für den Ausverkauf der Zeitung sorgten. Er signierte mit »Cobra«, hieß mit bürgerlichen Namen Joachim Dietrich. Seine Texte amüsierten die Leser, aber nicht unbedingt Staatsanwaltschaft und Richter. Ein Richter hat ihn deshalb auch einmal von der nächsten Verhandlung ausgeschlossen. Jedenfalls, wenn Cobra die Redaktion betrat, grüßte er nicht mit »Guten Morgen«, sondern presste den Zeigefinger auf die Lippen: »Psst!« Und es folgte ein Witz, wie dieser: »Eine Stecknadel und eine Nähnadel gehen auf der Karl-Marx-Allee spazieren. Die Stecknadel erzählt einen politischen Witz. ›Psst‹, sagt die Nähnadel, ›hinter uns geht eine Sicherheitsnadel.‹« Dann übergab Cobra seine Manuskripte und holte sich sein Honorar ab, um es in seiner Stammkneipe gewinnbringend umzurubeln: zum Durststillen und zum Aufsaugen neuer Witze.

Ich hatte auch einen Kollegen aus der französischen Emigration, der mir offenbarte, warum nicht alle Genossen über Cobras Witze lachen konnten. »Treffen sich ein junger und ein älterer Genosse, fragt der Jüngere den Älteren: ›Was hälst du von der politischen Lage?‹ Sagt der Ältere: ›Da teile ich vollkommen die Einschätzung des Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht auf dem letzten Parteitag.‹ – ›Und von der Wirtschaftslage?‹ – ›Da teile ich vollkommen die Bewertung von Heinrich Rau.‹ – ›Und zur Situation in der Kultur?‹ – ›Da teile ich vollkommen die Aussagen von Kurt Hager.‹ Fragt der Jüngere: ›Sag mal, hast du denn keine eigene Meinung?‹ – ›Doch. Aber die teile ich nicht.‹« Das war die Weisheit der Alten, deren Blessuren am Helm nicht nur vom Klassenfeind stammten.

Es gibt viele DDR-Witzebücher, erschienen nach dem Ableben des Staates …

Im Internet findet man auch viele DDR-Witze. Zusammengeschippt. Es gab auch ein Buch mit dem Titel »Lachen gegen die Ohnmacht«, in dem ziemlich viel Unsinn stand. Der Autor stützte sich auf Stasi-Akten, blickte auf den Ostwitz durch die Brille der politischen Verfolgung. Er will 40 000 Blatt Papier durchforstet haben, hat aber nur ein halbes Dutzend Fälle gefunden, bei denen jemand wegen eines Witzes vor Gericht kam. Ich will nicht bestreiten, dass mancher für einen Scherz büßen musste, wenn er an den Falschen geriet. Das konnte den Job kosten oder die Delegierung zum Studium. Aber das waren Einzelfälle. Das ist auch meinem Sohn widerfahren.

Wie das?

Sie kennen gewiss den Spruch »Der letzte macht das Licht aus«. Darum rankten sich die verschiedensten Geschichten. Mein Sohn und dessen Freund haben diesen Satz auf die letzte Seite einer Broschüre über den letzten Parteitag geschrieben, die von der Lehrerin für Staatsbürgerkunde in der Unterrichtsstunde als Lehrmaterial ausgeteilt worden ist. Aufs Deckblatt notierten sie: »Geheime Mitteilung auf Seite 40.« Ihre beiden Broschüren wanderten als Lehrmaterial noch in den Unterricht der Parallelklassen, bis die Sache entdeckt wurde. Der Direktor wollte nichts unternehmen, die Stabü-Lehrerin bestand aber darauf. Mein Sohn und sein Freund flogen von der EOS, mussten sich für eine Lehrstelle bewerben. Sie haben dennoch ihren Weg gemacht, der eine beim Fernsehen, der andere bei einer Zeitung.

Sie begannen Witze 1961 in Ihrem Gedächtnis abzuspeichern. Auch Mauerwitze?

Auch Mauerwitze. Da gab es solche und solche. Den hier, finde ich ganz nett: »Zur 750-Jahr-Feier von Berlin soll die Mauer neu verputzt werden. Bauarbeiter werden gesucht, nur einer für tauglich befunden.«

Warum?

»Bis auf den einen haben alle eine unerfüllbare Bedingung gestellt: ›Nur wenn ich den Außenputz machen darf.‹«

Die meisten Witze in der DDR betrafen garantiert die Versorgungslage.

So ist es. »Fragt einer in der HO nach Klopapier: ›Ham wa nich, Komm’se morgen noch mal.‹ – ›So lange kann ich aber nicht warten.‹«

HO steht heute für Homeoffice.

Damals Handelsorganisation, 1948 gegründet, um die im ersten Nachkriegsjahr per Befehl der Sowjetischen Militäradministration wieder genehmigten Konsumgenossenschaften, kurz Konsum, zu verstärken. Da gab es dann richtigen Kaffee und frische Brötchen, allerdings ziemlich teuer. Und bald war auch bei der HO alles knapp und »Vitamin B«, gute Beziehungen, gefragt. Aus meiner Schulzeit ist mir ein Spottlied in Erinnerung: »Im Konsum keen Bekannter, im HO keen Verwandter, aus’m Westen keen Paket, nu weeßte, wie’t mir jeht.« Verhungert ist aber keiner in der DDR.

Es kamen später Exquisit und Delikat sowie die Intershops hinzu …

Was die Gesellschaft spaltete – in jene, die sich das Shoppen dort leisten konnten, und jene, die nur schnuppern oder sich die Nase am Schaufenster plattdrücken durften – und den Gerechtigkeitssinn der DDR-Bürger aufbrachte. Das hat der Ostwitz natürlich aufgespießt. Ebenso, dass die Staats- und Parteiführung Wasser predigte und Wein trank. Wandlitz, eigentlich eine kleinbürgerlich-miefige Idylle mit bescheidenem Luxus, konterkarierte die behauptete Gleichheit aller im Sozialismus. Die berühmte Politbürosiedlung bei Berlin bekam den Beinamen Volvograd. Witzbolde wussten auch, dass der Volvo nur noch in einer Farbe importiert wird: in schamrot.

Trotzdem ging es DDR-Bürgern vielfach besser als der Bevölkerung in anderen sozialistischen Staaten.

Je nachdem. Die Versorgungslage in Polen war wesentlich schlechter als in der DDR, andererseits beneideten die Ostdeutschen die Polen ob ihrer Liberalität und Aufmüpfigkeit. Beispiel: »Zwei Hunde überqueren die Oder, einer vonseiten der DDR, der andere vonseiten der Volksrepublik Polen. In der Flußmitte begegnen sie sich. ›Was willst du denn in der DDR?‹, fragt der ostdeutsche den polnischen. ›Mich mal ordentlich satt fressen. Aber was willst du bei uns in Polen?‹ – ›Mich mal richtig ausbellen.‹«

Höchste Zeit, um über die Radio-Jerewan-Witze zu sprechen. Ein Sowjet-Import?

Tatsächlich gab es eine solche Rubrik im Magazin »Sputnik«, das nicht nur im sozialistischen Lager vertrieben wurde, sondern auch im kapitalistischen Ausland. Es dürfte im Nachhinein aber schwer auszumachen sein, welche original aus der Feder von »Sputnik«-Autoren stammten und welche gewitzte Bürger der DDR ersannen.

Der Arbeitsalltag in den Volkseigenen Betrieben bot besonders guten Nährboden für Witze.

Da gedieh er prächtig. Da spross Selbstironie. »In einer Textilfabrik wird ein Säugling gefunden. Die Gütekontrolle vermerkt: Endlich mal ein Produkt, das Hand und Fuß hat.«

Den gibt’s auch andersherum: »Kann nicht von uns sein. Hier hat noch keiner etwas mit Lust und Liebe gemacht. Und es ist auch noch nicht vorgekommen, dass etwas in neun Monaten fertig war.«

Die Witze variierten, von Mund zu Mund und von Generation zu Generation fortgetragen, passten sie sich der Zeit und den jeweiligen Gegebenheiten an. Devisenprobleme hatten wir immer, auch wenn Schalck-Golodkowksi seine Männer von der KoKo Dachböden und Keller nach Antiquitäten durchstöbern ließ …

KoKo, Kommerzielle Koordinierung – diese Selbstetikettierung ist eigentlich auch ein Witz.

Was heute immer wieder vergessen wird: Die DDR hatte unter allerlei Boykotten zu leiden. Das bekam die Bevölkerung zu spüren. Hochwertige, in den VEB hergestellte solide Produkte, weltweit begehrt, wurden ihr vorenthalten. Aber wissen Sie, was der kurioseste Exportschlager der DDR war?

Nee.

Pflastersteine, nach Frankreich und Japan verkauft, zur Rekonstruktion historischer Straßen. Der DDR-Volksmund kommentierte: »Ach, wär’ ich doch ein Pflasterstein, da könnt’ ich längst im Westen sein.«

Als dies dann allen DDR-Bürgern möglich wurde, starb der Ostwitz.

Das ist nicht ganz korrekt. Er waberte noch eine Weile, trieb neue Blüten, griff die neuen Autoritäten und Absurditäten auf. Aber Sie haben insofern recht, als dass es nicht mehr der alte war. Konnte er auch nicht sein. Die Klassiker werden aber immer wieder gern erzählt. Und auch die neuen, die sich auf die Art und Weise des Anschlusses der DDR beziehen.

»In einem Restaurant am Brandeburger Tor: ›Herr Ober, welchen Wein empfehlen Sie zum Jahrestag der Deutschen Einheit?‹ – ›Kommt ganz darauf an, mein Herr.‹ – ›Worauf?‹ – ›Wollen Sie feiern oder vergessen?‹«

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.