- Kultur

- Salzburger Festspiele

Oper »Der Idiot«: Sei a Mensch

Sehnsuchtsvolle Musik und MeToo-Soundtrack: Krzysztof Warlikowski setzt Mieczysław Weinbergs Oper »Der Idiot« für die Salzburger Festspiele in Szene

Die Verhältnisse in Mieczysław Weinbergs Oper »Der Idiot« sind verworren und zerstörerisch. Erfreulicherweise halten sich jedoch weder Weinbergs Partitur noch Krzysztof Warlikowskis Regie groß mit den Irrungen und Wirrungen im Personaltableau von Dostojewskis Romanvorlage auf. Vielmehr stellen sie die Persönlichkeit des Fürsten Myschkin in den Mittelpunkt: Der ist höchstens insofern ein Idiot, als er der durchgeknallten Gesellschaft mit Verwunderung und realpolitischer Verweigerung begegnet.

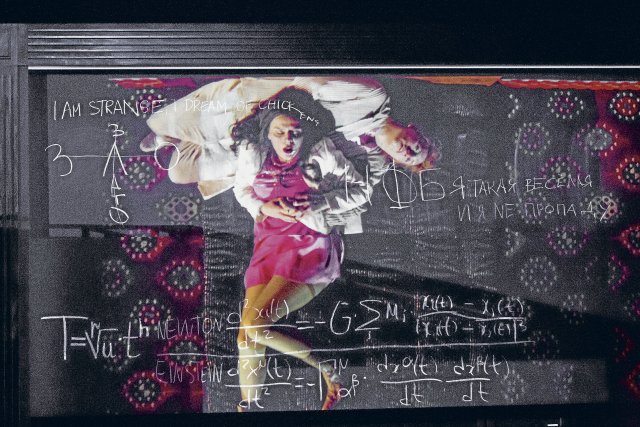

Der von Bogdan Volkov mit bewundernswerter Gesangs- und faszinierender Schauspielkunst kongenial personifizierte Myschkin ist eher ein naiver, etwas seltsamer, zerbrechlicher Narr, ein Candide, dem die Welt fremd ist und der stets die Wahrheit sagt. Warlikowskis Myschkin vertritt eine positive Utopie, er hat Ideale, für ihn ist zum Beispiel Barmherzigkeit »das einzige Gesetz der Menschheit« (neben den Gesetzen der Physik vielleicht, er schreibt immer wieder Formeln von Newton oder Einstein auf eine riesige Tafel). Er hat sich einen kindlich-staunenden Blick bewahrt und glaubt daran, dass die Menschheit durch Schönheit geheilt werden kann. »Die einzige Form, dem Hass zu begegnen, ist die Kunst, die Zivilisation«, schreibt der Dramaturg Christian Longchamp in einem Essay im hervorragenden Programmbuch.

Warlikowski geht so weit, Myschkin mit Jesus zu assoziieren. Nach seinem langen epileptischen Anfall – ungeheuer die düstere, wilde, brausende Musik Weinbergs dazu und ungeheuer, wie Volkov sich verloren zuckend und nicht enden wollend auf dem Boden wälzt! – sehen wir Myschkin halbnackt in Jesus-Pose vor dem auf die Wand projizierten Holbein-Gemälde »Der Leichnam Christi im Grabe« liegen. Auch wenn dieses Bild von Dostojewski evoziert ist, der Holbeins Gemälde in seinem Roman ausführlich beschreibt, war mir das in der Inszenierung zu dick aufgetragen.

Allerdings stellt Warlikowski mit dieser Assoziation berechtigte und nicht zuletzt auch sehr aktuelle Fragen: Was bedeuten uns die Werte der Bergpredigt heute eigentlich noch? Nächstenliebe, Feindesliebe, Friedenswille? Was gelten die christlichen Grundwerte in einer Zeit, in der allenthalben »Kriegstüchtigkeit« gefordert wird? Warlikowskis Fürst Myschkin ist ein Gottesnarr, also »derjenige, der nackt in die Welt hinausgeht« (Longchamp), und er erinnert uns schmerzlich daran, dass die Menschheit doch gerade nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts ohne Kriege auskommen können sollte, ohne Mord und Totschlag. Allein – die Verhältnisse, sie sind nicht so.

Warum hat sich Weinberg ausgerechnet dieses Stoffs angenommen? Der 1919 in Warschau geborene und 1996 in Moskau gestorbene Weinberg war ein jüdisch-polnischer Überlebender, der als einziger aus seiner Familie der Vernichtung durch die Nationalsozialisten entkommen war und der in der Sowjetunion unter Stalin inhaftiert wurde. Schostakowitsch setzte sich für seinen engen Freund ein. In der Sowjetunion kannte jedes Kind Weinberg dank seiner populären Filmmusiken zu Zeichentrickfilmen wie »Winnie Puuh« oder »Die Ferien des Bonifazius«; doch er hat auch die Musik zu Filmen wie »Die Kraniche ziehen« geschrieben.

Offensichtlich spielte für Weinberg nicht nur Auschwitz, sondern auch das »Desaster des Krieges« eine lebensbestimmende Rolle, dem er sich in seinem Spätwerk widmete. »Ist er der Idiot? Ist Weinberg der Idiot in Russland? Ist der Idiot der Künstler, der den politischen Wahnsinn, der ihn umgibt, nicht versteht? Die Entscheidung, gerade diesen Roman zu vertonen, war die Entscheidung eines Juden. Es war die Entscheidung eines Outsiders«, meint der Philosoph und Dramaturg Longchamp.

Gibt es bei Weinberg Antworten auf die Probleme unserer Tage? Und wenn ja, warum fürchten wir sie? An einer Stelle lässt Weinberg singen: »Es geht doch nur darum, menschlich zu sein. Ein Mensch zu sein.« »A Mensch sein«, »Sei a mensch, hob rachmuness« (hab Mitleid) – diese Forderung bezieht sich im Jiddischen auf eine liebevolle und sensible Person, die mit Integrität, Toleranz und Barmherzigkeit handelt.

Das Personentableau dieser Oper ist immens und alle Rollen sind bei den Salzburger Festspielen exzellent besetzt. Alle sind allem Anschein nach unentrinnbar in ihr Dasein verstrickt und finden nicht heraus aus ihrem schicksalhaften Spinnennetz. Rogoschin nicht, der Freund und in seiner Liebe zu Nastassja gleichzeitig Konkurrent des Fürsten. Nastassja nicht, die mal mit ihren Verehrern zu spielen scheint und es genießt, im Mittelpunkt zu stehen – hinreißend die von ihr dominierte Partyszene mit jazzartiger Club-Klaviermusik –, die aber letztlich die tragische Figur ist, zum Unglück verurteilt. Sie will keine »Lösung« annehmen, die ihr die verlogene Gesellschaft anbietet, weder als Mätresse noch als Geliebte oder Fürstin (Myschkin bietet ihr schließlich aus Mitleid die Heirat an). Hier wird die Handlung unangenehm antifeministisch. Myschkin bekommt ein Bild Nastassjas zu sehen, wir sehen das Dia groß an die Wand geworfen: Nastassja grell geschminkt, die Lippen blutrot, die Augen blau, wie keine Augen blau sein können. Der Fürst wird tatsächlich zum Narr, zum Liebes-Idioten, »dies Bildnis ist bezaubernd schön«, und prompt tapst er in die Tamino-Falle und verliebt sich in das Foto dieser Frau (Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla weist darauf hin, dass bereits zu Beginn der Oper, nach den voluminösen Clustern, ein reiner Es-Dur-Akkord zu hören ist, der an »Die Zauberflöte« erinnert).

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Nastassja, die sich als »eine von der Straße« bezeichnet, ist die männliche Projektionsfläche schlechthin. Voller Grausamkeit die Szene, in der all die widerlichen Männer um sie schachern. Weinberg hat eine wirklich schreckliche Musik dazu geschrieben: Ganja, der vom fröhlichen Kapitalisten Totzki eine Stange Geld bekommen hat, um sie von sich zu überzeugen; Rogoschin, der Nastassja versichert, dass er sehr viel mehr Geld für sie aufbringen werde als sein Rivale, wer bietet mehr? Fürst Myschkin zeigt sich empört und fragt Nastassja, ob sie sich nicht schäme dafür, dass sie sich wie eine Ware behandeln lasse (aber er fragt eben nicht die Männer, was sie sich einbilden, sie wie eine Ware zu behandeln). Schließlich besorgt sich Rogoschin von einem Chor Börsianer eine enorme Menge Geldes, das Nastassja in einem Akt der Selbstermächtigung und versuchter Befreiung jedoch ins Feuer wirft, als sie mit Rogoschin aufbricht.

Vielleicht ist Aglaja die eigentlich tragische Figur in dieser Oper. Sie ist eine selbstbewusste und gebildete Frau, erwägt lange, ob sie den Fürsten heiraten will, trifft kluge Entscheidungen und singt eine wundervolle Arie, doch am Ende scheitert sie trotz alledem. Sie ist vermutliche die Einzige, die Myschkin, den Idioten, tatsächlich versteht und seine menschliche Grundhaltung bewundert. Sie will mit ihm aufbrechen und tun, was der Gesellschaft von Nutzen ist. »Du willst immer zwischen allen Menschen Frieden stiften«, sagt sie zu ihm. Er sei eben ein Träumer. You may say I’m a dreamer – klar, aber was soll so schlimm daran sein? Der Idiot als der Vertreter des Menschlichen, als unbedingter Humanist. Hoffen wir mit John Lennon, er sei wirklich nicht »the only one«.

Am Ende begeht Rogoschin einen Femizid und bringt Nastassja um. Er und der Fürst legen sich in der Schlussszene jeder auf eine Seite zu der Toten ins Bett. »Nastassja, 25 Jahre. Sie verlässt ihn. Er tötet sie«, stand schon zu Beginn der Aufführung wie ein bedrohliches Menetekel an der Bühnenwand.

»Der Idiot« ist eine ungeheure Oper. Sie ist merkwürdig und verstörend und gleichzeitig ist sie ungemein faszinierend und beeindruckend. Die Musik ist voller Sehnsucht, dann wieder schrecklich und dissonant, mitunter finster dräuend, wie es sich für einen MeToo-Soundtrack geziemt. Mal infernalisch, mal betörend, immer extrem vielseitig. Die bedrohlichen Pauken, die um alle Wirrnisse schon im Voraus wissen und sie verkünden. Das leitmotivisch besetzte Xylophon und Glockenspiel. Wunderbare Klarinettentöne, wenn Myschkin in sich hineinhört, oder ein schwereloses Flötenmotiv, wenn Myschkin von der Natur und der Schönheit singt. Aber auch wuchtige Bläser und schrille Polizeisirenen-Quinten, als Myschkin getötet werden soll, die aber in liebliche Akkorde der Freundschaft zwischen Myschkin und Rogoschin aufgelöst werden.

Und immer wieder ein äußerst sinnlicher, spätromantischer Sound, den die Gražinytė-Tyla aus den grandiosen Wiener Philharmonikern hervorzaubert – auch wenn man sich manchmal mehr Dramatik und Sperrigkeit wünscht, die der Partitur ja durchaus innewohnt, wie man von Thomas Sanderlings Dirigat der ersten ungekürzten Aufführung dieser Oper 2013 in Mannheim (auch auf CD) weiß. Doch Gražinytė-Tyla sieht diese Komposition eher in der Nähe von Debussys »Pelléas et Mélisande«, was natürlich auch eine einleuchtende Interpretation ist.

Das Sänger*innen-Ensemble leuchtet ohne Ausnahme: Neben dem unübertroffenen lyrischen Tenor Bogdan Volkov als Myschkin sind die dramatische und vehement spielfreudige Aušrinė Stundytė als Nastassja, die wunderbare Mezzosopranistin Xenia Puskarz Thomas als Aglaja, Vladislav Sulkimsky als ausdrucksstarker Rogoschin und Iurii Samoilov als beeindruckender Lebedjew hervorzuheben. Letzterer erklärt und kommentiert den Fortgang der Geschichte immer wieder und treibt das Geschehen mitunter geradezu diabolisch voran. Eine glänzende und gefeierte Salzburger Opernpremiere.

Am Schluss dann noch einmal der Es-Dur-Akkord des Anfangs, diesmal allerdings mit dem störenden Tritonus-Ton A. Ob die Welt durch Schönheit zu retten ist?

Weitere Vorstellungen: 11., 15., 18. und 23. August

www.salzburgerfestspiele.at

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.