- Kultur

- Literatur und Nachkrieg

Der Roman als wohlgestaltetes Chaos

»Die Projektoren« verliert geplant die Orientierung: zwischen Velebit-Gebirge und Leipzig, Weltkriegen und Sozialismus sowie Kino und Psychiatrie.

Nun, wo der Deutsche Buchpreis vergeben und die Messe in Frankfurt am Main vorüber ist, spricht kaum jemand mehr über den eigentlichen Gegenstand des Spektakels: die Literatur. Was nachhallt, ist das Geraune über Clemens Meyers Beschwerde, den Preis nicht erhalten zu haben. Wir schließen uns Anna Yeliz Schentke an: »Man kann halt auch gleichzeitig genervt von Clemens Meyer sein und seinen Ausraster als Mackergehabe lesen … und trotzdem froh darüber sein, dass es Leute gibt, die in diesem angepassten ›Literaturbetrieb‹, … einen F auf die feine Gesellschaft geben und ihrer Wut Raum geben.«

In der medialen Verhöhnung Meyers schwang nicht selten ein Hauch bildungsbürgerlicher Erhabenheit mit. Wer Geschichten schreibt und wer gehört wird, bleibt eine Klassenfrage. Meyers lautstarke Beschwerde in schamfreiem Sächsisch lag offensichtlich weit neben den etablierten Umgangsformen des Betriebs. Schon das Wie des Gesagten schien eine Anmaßung zu sein. Zugegeben: Einen 1042 Seiten starken Roman wie »Die Projektoren« lesen zu können, ist voraussetzungsreich. Sätze wie »Jetzt schiebt die Nacht den Tag sich in die Zähne« gehen nicht leicht runter, bieten sie doch kein Verstehen und noch weniger eine einfache Identifikation an. Umso mehr jedoch schließen sie, lässt man sich darauf ein, gewohnte Narrative von Sprachbildern auf: »Der Roman wie ihn die Moderne versteht, ist ein Monolith, ein Chaos aus Stimmen.« Einen solchen Monolith hat Meyer geschrieben.

Mit dem Chaos an Stimmen gibt der*die unzuverlässige Erzähler*in selbst die Methode des Romans vor: Ein wohlgestaltetes Chaos, das Möglichkeiten und Wirklichkeiten zeigt und wenig Gewissheiten anbietet. »Die Projektoren« ist an Figuren genauso reich wie an verschiedenen Zeitzonen und Sprachen. Er ist Geschichte und Roman, genauso wie er Märchen ist: »Ich bin Hakawati, ein Märchenerzähler. Dr. May«, heißt es auf der ersten weißen Seite. Wer sich in dem reichhaltigen Koloss der Geschichten von Hakawati, dem Märchenerzähler Dr. May nicht verlieren will, kann sich an Inhaltsverzeichnis, Quellenangaben, Kapiteln und verschiedenen Schrifttypen versuchen zu orientieren. Der Roman legt es jedoch darauf an, zwischen Velebit-Gebirge und Leipzig, Weltkriegen und Sozialismus sowie Kino und Psychiatrie die Orientierung zu verlieren. Wir versinken in all diese Orte gleichermaßen intensiv. Ränder und Richtungen vermischen sich, fransen aus. Ambivalenzen und Widersprüche werden verschärft. Und gerade hier liegt die unbestreitbare Qualität dieses Textes.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Die Erzählung trägt uns durch ein Jahrhundert, über Generationen hinweg und könnte dennoch nicht weiter von einem historischen Generationenroman entfernt sein: »die Wirklichkeit verschwand, und die Wirklichkeit erschien«. So verläuft der Roman nie linear; von Kapitel zu Kapitel kommt eine neue Weise hinzu, das Sprechen zu Erzählen und das Erzählen besprechbar zu machen. Als Leser*innen tauchen wir immer wieder unvermittelt irgendwann in Novi Sad oder den Wäldern des Velebit-Gebirges auf. Dabei ist nie sicher: Sind wir gerade im Krieg, im Frieden, im Kino?

Ein Zentrum scheint es nicht zu geben: »BADAMM BADAMM BADAMM, mir beginnt die Chronologie durcheinanderzugeraten, live sozusagen, eine Folge meiner Reise zu Beginn der neunziger Jahre, letztes Jahrhundert, eine Folge der Folgen.« Ist es das Scheitern des jugoslawischen Traumes, das Phantasma des Karl May oder die erzählerische Kraft des Kinos? Was soll hier erzählt werden, was dieser rasanten Zeitsprünge bedarf, was seine Figuren über Generationen hinweg sucht, was nicht in einer Form allein aufzugehen scheint? Meyers Erzähler sagt am Ende, es sei »eine einfache Geschichte, und der alte Mann erzählte sie den Menschen, die er auf seiner Reise traf, wenn sie ihn verwundert fragten, wo er denn hinwolle«. Und kurz darauf »überprüfte er die Projektoren« – war die ganze Reise doch nur Kino?

Kino! Projizieren und Erzählen

Egal ob im Krankenhausbett, tagelang im Kino, auf Reisen oder Konferenzen, zählt die Rastlosigkeit der Figuren zu den wenigen Konstanten des Romans. Partisanen, DDR-Bürger*innen, Psychiater, Kommunist*innen, Cineasten, Cowboys … Sie sind immer unterwegs: auf der Flucht, im Exil, beim Ankommen oder kurz davor, zu gehen. Figuren, die ständig das Leben, das sie kennen, verlassen und sich ein Neues suchen oder erkämpfen müssen. Und so, wie es keine Beständigkeit für die Figuren gibt, gibt es sie auch für die Lesenden nicht. Wir lesen in der immer anwesenden Ungewissheit, ob das gerade Erzählte ein Fiebertraum oder die Wirklichkeit ist: »›Meint er nicht eher seine Träume?‹ ›Nein Kollege, ausnahmsweise mal Fakten!‹«

Eine der prägnantesten Figuren des Romans ist der »Cowboy«. Ein gefallener Partisan, der nach dem Gefängnisaufenthalt seine Verbannung im kroatischen Velebit-Gebirge antritt, in Westdeutschland Groschenromane schreibt und im untergegangenen Jugoslawien Filme zeigt. Die Welt des Kinos verbindet für ihn Ost und West, Sozialismus und Kapitalismus, Realismus und Popkultur. Im Kampf gegen die Faschisten riskierte er für den Traum der jugoslawischen Republik seinen Hals. Die Faschisten sind besiegt, Jugoslawien ist da, aber der Cowboy von seiner Partei verbannt. Etliche Kapitel später stoßen die Kinder seiner Geliebten in Trauer über das nahende Ende der Republik auf den gerade verstorbenen Marschall Tito an.

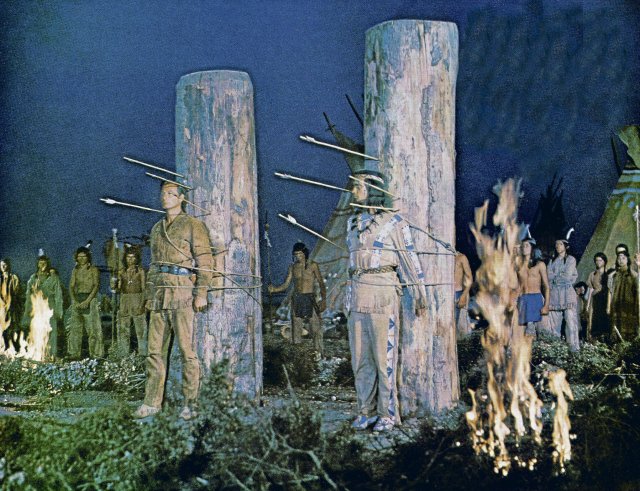

Das Projizieren ist eine der prägnantesten Erzählweisen des Romans und das Kino der Ort, an dem Geschichte, Gegenwart und Zukunft zusammenkommen. Im Weltkrieg bietet es ein Versteck vor den Faschisten, es ist Arbeitsplatz und Sehnsuchtsort. Im Kino projiziert werden die Filme, die auf den Büchern von Dr. May beruhen, in welchen wiederum sich die Protagonist*innen des Romans bewegen. War nun aber May wirklich im »wilden Westen« oder nicht? Basieren seine Romane auf seinen Reiseerfahrungen oder sind sie Phantasma oder Projektion? »Wir müssen sie festhalten und greifen, die Gegenwart, und doch auf die Zukunft hoffen!«

Nicht der Fakt allein, dass die Berge und Seen Jugoslawiens die Kulisse für Dr. Mays Erzählungen wurden, kann seine Präsenz im Buch erklären. Vielmehr werden Mays Erzählungen und die darauf basierenden Filme zur universellen Folie für individuelle Träume. In den Erzählungen verschränken sich einzelne Leben mit dem Allgemeinen der Welt. So entdeckt beispielsweise ein junger deutscher Faschist, der mit seinen Kameraden an der Seite der Ustascha in den Krieg zieht, in diesen Geschichten in gleicherweise seine Träume, wie der alte Partisan. Ungleichzeitige Gleichzeitigkeiten. Überlagerungen und politische Ambivalenzen, die widersprüchlich bleiben. Ein »Indianer« taucht in einem kroatischen Dorf auf. Perlen und Fransen an der Lederjacke, Federschmuck auf dem Kopf. Die Menschen des Dorfes geraten in Aufruhr. Der erste Indianer im Dorf, bisher nur bekannt aus den Romanen des Dr. May. Das verkleidete, französische Mitglied der Filmcrew ist genau darum ein Indianer: Er ist eine europäische und exotisierende Projektion auf das Unbekannte.

Vom Scheitern und Träumen

In »Die Projektoren« gibt es immer einen großen Traum, für den gekämpft oder um den getrauert wird. So wenig greifbar dieser Traum ist, so fragil ist auch das Schreiben über ihn. Zwischen Krieg und Verlust ist das Träumen fragil. Egal ob es Jugoslawien, die DDR oder ein scheinbar kleiner, privater Traum eines besseren Lebens ist: Vor dem Zerfall wird geträumt. Oder anders gesagt, einen Verlust wahrnehmen kann nur, wer zuvor überhaupt Träume hatte. Und trotzdem das (eine) Land, in dem sich von einem besseren Leben träumen ließ, nicht mehr da ist, ziehen sich die Spuren der Träume als Reste und anwesende Verluste durch das ganze Buch.

Clemens Meyer hat darüber geschrieben, wie Geschichte gemacht wird. Darüber, was im und nach dem Erzählen von Geschichte bleibt und was verschwindet: Länder, Revolutionen, Wünsche, Leben. Auch wenn das Buch kaum geografische Grenzen kennt, ist es ein Text über den Osten, über die DDR und über Jugoslawien. Ein Buch über Träume und Hoffnungen, die Menschen mit dem Sozialismus verbanden und eines darüber, wie jene zerbrachen. Meyer knüpft da an, wo Heiner Müller, Thomas Brasch und viele weitere DDR-Schriftsteller*innen aufgehört haben: beim Schreiben in Widersprüchen. Ein Schreiben großer Geschichten, denen es um nichts weniger geht, als eine Welt zu gewinnen. »Die Projektoren« ist ein Buch, das die Möglichkeit öffnet, eine andere Welt als die gegenwärtige zu denken.

Und so diskutabel Meyers Reaktion nach der Verleihung des deutschen Buchpreises auch gewesen sein mag – es zeigt auch, welche Geschichten gewürdigt und welche vergessen werden. Meyers liebevolles, kräftezehrendes Chaos einer Geschichte des sozialistischen Ostens und den Resten eines nie ganz verwirklichten Traumes ist nichts, was es zu bewahren gilt: So ließe sich der Ausgang der Buchpreisverleihung auch verstehen.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.