- Kultur

- Komische Oper Berlin

Herbert Fritsch: Heiteres Glück in fieser Gemengelage

An der Komischen Oper Berlin hat Herbert Fritsch ein Konzert kuratiert – und damit gezeigt, wie unentbehrlich diese Institution ist

»Das ist nicht komisch« steht auf den Buttons, die sich weite Teile des Personals der Komischen Oper ans Revers gesteckt haben. Ja, es ist schier unmöglich, dieser Tage eine Vorstellung der Komischen Oper Berlin zu besuchen oder gar über eine ihrer Aufführungen zu schreiben, ohne an den Skandal zu denken, dass diese unverzichtbare Institution des Berliner Kulturlebens durch die jüngsten Kürzungsentscheidungen des amoklaufenden Senats in ihrer Existenz vehement gefährdet ist. Neun Prozent soll die Komische Oper im laufenden Betrieb 2025 einsparen, was allein schon Irrsinn ist. Noch verrückter ist der Baustopp der Sanierungsmaßnahmen am Stammhaus in der Behrenstraße, den der CDU-SPD-Senat für 2025 und 2026 verfügt hat – noch am 19. September hat der Kultursenator versichert, es werde keinen Baustopp geben, und gegenüber dem RBB gesagt, dass es mit der Sanierung in der Behrenstraße »im verabredeten Umfang weitergeht«. Zwei Monate später ist davon keine Rede mehr. Was also gilt das Wort des Kultursenators? Offenbar: Nichts!

»Über Nacht wurde ein Plan verworfen, der jahrelang im Dialog zwischen der Stadt, den Planern und der Komischen Oper Berlin vorbereitet und ausgearbeitet wurde«, stellen Susanne Moser und Philip Bröking, Ko-Intendanz der Komischen Oper, fest. Ein Baustopp von zwei Jahren spart kurzfristig 10 Millionen Euro ein, verursacht aber langfristig Mehrkosten von rund 250 Millionen Euro – Kosten, die Kultursenator Joe Chialo (CDU) und Finanzsenator Stefan Evers (CDU) mit einem Federstrich den Bürger*innen aufbürden. Und abgesehen davon ist die Übergangslösung im Schillertheater durchaus problematisch, wie auch schon die Staatsoper während ihrer dortigen Interimsspielzeiten feststellen musste: Die Platz- und Lagerkapazitäten dort sind extrem begrenzt. Während im Stammhaus eine Lagerkapazität für sieben Inszenierungen besteht, kann im Schillertheater gar nichts gelagert werden, was über Jahre zu einer deutlichen Einschränkung der Wiederaufnahmen führt. Dazu kommt die schwierige Akustik des Schillertheaters, das für Sprechtheater konzipiert wurde und eigentlich für Musiktheater nicht geeignet ist.

All das ist seit Ewigkeiten bekannt. Wie kommt der CDU-SPD-Senat nun also dazu, die Existenz der Komischen Oper, des Publikumslieblings unter den Musiktheatern, zu gefährden? Die Vermutung des ehemaligen Intendanten der Komischen Oper, des Star-Regisseurs Barry Kosky, dass die CDU die Komische Oper schließen wolle, ist leider nicht von der Hand zu weisen: »Sie lügen, wenn sie sagen, dass sie das Haus in der Behrenstraße erhalten wollen! Ich denke, dass der Finanzsenator Evers und auch andere in der CDU schon lange davon träumen, nur zwei Opernhäuser in Berlin zu haben. Die Deutsche Oper im Westen und die Staatsoper Unter den Linden im Osten. Und die Komische Oper wird bestraft: für ihren Erfolg, für ihre DDR-Geschichte, dafür, dass dieses kleine Haus für Diversität und Vielfalt sorgt. Dass sie jetzt sagen, die Komische Oper sei ihnen wichtig, das ist Bullshit.« Und in der Gerüchteküche ist sogar zu hören, dass längst Großinvestoren Interesse am Filet-Grundstück in der Behrenstraße hätten – und für Investoren hatte die Hauptstadt-CDU (aber auch die SPD) schon immer ein besonders großes Herz.

Harte und bittere Zeiten, in denen die Komische Oper, der »Geburtsort des Musiktheaters« (Dagmar Manzel), um ihre in aller Welt, vor allem aber vom Berliner Publikum gefeierte Existenz bangen muss. Und eine fiese Gemengelage, um eine Aufführung an diesem Haus zu besuchen – doch an der Komischen Oper wird so reagiert, wie es einem Haus dieser Klasse gebührt: Mit allergrößter Kompetenz und Qualität. »Herbert Fritsch macht ein Konzert« heißt das Programm, und dieses Sinfoniekonzert gehört zum Vergnüglichsten, das man dieses Jahr nicht nur auf Berliner Bühnen sehen konnte.

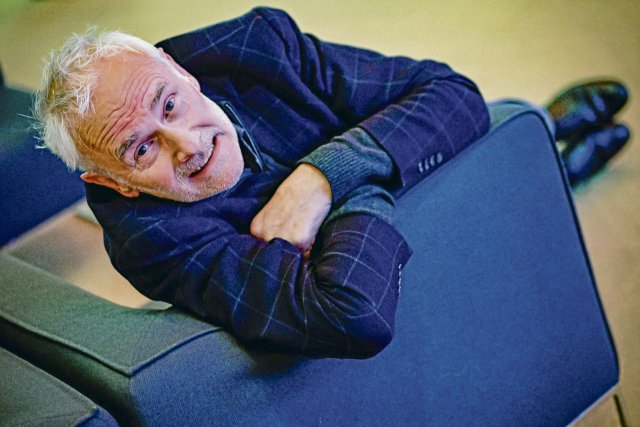

Fritsch, Schauspieler und Regisseur, hat ein spannendes Programm kuratiert und in Teilen auch inszeniert. Gleich bei der Ouvertüre aus Webers »Der Freischütz« persifliert Fritsch die Auftrittsrituale von Sinfonieorchestern: die Steifheit, Eitelkeit, mitunter auch Arroganz, das ewige Händeschütteln (Der Dirigent zur Konzertmeisterin: »Ach, schönen guten Tag, Sie auch hier? Das ist ja eine Überraschung, schön Sie zu sehen«), dann auch die eitlen Tänze mancher Pultstars, die Generaldirektor James Gaffigan köstlich imitiert. Dabei gelingt aber eine musikalisch hervorragende Interpretation des romantischen Klassikers, mit schönen Hörnerklängen – fröhliches Jägerleben, unheimliche Wolfsschlucht, aber am Ende wird alles gut in strahlendem C-Dur.

Hatte man zunächst ein bisschen Sorge, dass Fritsch es mit seinen humorvollen Persiflagen auch ein wenig zu weit treiben und in den eher biederen Humor eines Loriots und dessen Begegnung mit Orchestern abgleiten könnte, wird dies durch einige hübsche Slapstick-Nummern des Schauspielers beim Besteigen des Dirigentenpults wie auch durch die komödiantisch-schnoddrigen Aufführungen des Bühnenpersonals beim Umbau (»So, jetzt sind wir mit der Arbeit fertig, jetzt können Sie wieder spielen«) aufs Schönste beiseite gewischt (die Namen der Bühnenarbeiter*innen hätten im Besetzungszettel durchaus auch noch Platz gehabt und hätte man dort gern gelesen).

Und bei den beiden Kernstücken dieses Konzerts hielt sich Fritsch dankenswerterweise auch völlig zurück, hier wurde mit vollem Ernst und ohne Klamauk musiziert: Die beeindruckende Cembalistin Gośka Isphording spielte den Solopart in Iannis Xenakis’ Komposition »À l’île de Gorée« für verstärktes Cembalo und zwölf Musiker*innen. Ein bedrückendes, aber gleichzeitig kraftvolles Werk, das sich auf die Insel Gorée bezieht, jene Insel vor der Küste Senegals, die bekannt wurde als Symbol für die Verschleppung von Sklaven über den Atlantik. Ein musikalisches Manifest des Antirassismus, das Xenakis den Opfern von Sklavenhandel und Apartheid widmete.

Fritsch meint in einem etwas unterkomplexen Interview im Programmheft, dass »Musik von Xenakis nicht kompliziert«, sondern »ein einfach zu genießendes Erlebnis« sei. Nun ja, vielleicht hätte Fritsch mit der Cembalistin und den Musiker*innen über die Komposition sprechen sollen. Denn allein die Polyrhythmik dieser Komposition ist äußerst vertrackt, da hagelt es nur so von unregelmäßigen ametrischen Rhythmen, von isochronen und phasenverschobenen Polyrhythmen, zweifellos auch eine Verbeugung des Komponisten vor der rhythmischen Komplexität afrikanischer Musik. Vom Cembalo sind clashende Akkorde und wilde, girlandenartige Ausbrüche zu hören, die äußerste Herausforderungen an die Solistin stellen und die Gośka Isphording wunderbar bewältigte. Gegen Ende meint man sogar den Blick von der Sklaveninsel auf den weiten Atlantischen Ozean hören zu können.

Auch das andere große Stück des Abends ist eine Art Konzert für ein Tasteninstrument: Alexander Scriabins »Prométhée ou Le Poème du feu op. 60« ist eine sinfonische Dichtung, die um den antiken Mythos des Prometheus kreist, der der Menschheit das Feuer (also die Zivilisation) brachte und dem die Götter als Strafe einen Adler schickten, der Stück für Stück die Leber aus dem Körper des Prometheus hackt. Die Partitur schreibt eigentlich als Soloinstrument ein »Farbenklavier« vor, das in der Partitur zweistimmig notiert ist und jedem Grundton einer Tonart intuitiv einen Farbton zuordnet. Scriabin war Synästhetiker, ihm ging es um die Verbindung von Musik und Licht – je nach Tonart sollte der Konzertsaal in einer anderen Farbe erstrahlen. Dies dürfte auch heute nur schwer zu bewerkstelligen sein, immerhin erstrahlte der Bühnenhintergrund in Farben.

Vor allem aber vermochte es die Pianistin Danæ Dörken sehr eindrucksvoll, den Flügel in allen Farbtönen schillern und die von Scriabin geforderte Ekstase in der Musik entstehen zu lassen. Dazu verwendet der Komponist den von ihm begründeten »Mystischen Akkord« aus sechs Tönen, die in reinen, übermäßigen und verminderten Quarten übereinandergeschichtet werden und sich auf die Oberton-Reihe beziehen. Dieser Akkord löst die Dur-Moll-Tonalität auf und kann auf alle zwölf Stufen der chromatischen Skala transponiert werden. So entsteht eine gleichzeitig transparente, aber auch mystisch-nervöse, geradezu zauberische Atmosphäre, die von Danæ Dörken und dem fabelhaft disponierten Orchester der Komischen Oper unter der umsichtigen Leitung Gaffigans zu einem weiteren faszinierenden Höhepunkt des Abends moduliert wurde.

Zwischen diese beiden Konzerte für Tasteninstrumente und Orchester hat Fritsch ein weiteres (zu) selten aufgeführtes Werk gestellt: Das 1962 entstandene »Poème Symphonique für 100 Metronome« von György Ligeti. Die einhundert Orchestermusiker*innen und Chorsolist*innen der Komischen Oper tragen jeweils ein Metronom in den Saal und stellen es auf ihre waagrecht eingerichteten Instrumentenpulte. Sie ziehen die Metronome gleich stark auf und setzen sie, auf unterschiedliche Tempi eingestellt, auf Einsatz von Fritsch hin in Bewegung. Es entsteht ein Schwarm von 100 Tick-tack-Lauten, der sich ständig in verschiedene Rhythmen verwandelt und dem naturgemäß ein permanentes Diminuendo eingeschrieben ist, weil die Metronome nach und nach zum Stillstand kommen. So verändert sich der Klang, aber auch der immer gleichförmiger werdende Rhythmus. Schließlich sind es nur noch drei Metronome, die lange vor sich hin ticken, ehe auch sie zum Stillstand kommen. Wir erleben die Fantasie eines klingenden Labyrinths, ganz im Fluxus-Stil der 60er Jahre.

Mit diesem unangestrengt komischen wie äußerst anspruchsvollen Programm zeigt die Komische Oper Berlin auf inspirierende Weise, was das Besondere an diesem Haus ist: Hier wird grandiose Kunst allerhöchsten Niveaus geboten für ein buntes, vielfältiges Publikum. »Herbert Fritsch macht ein Konzert« war ein bemerkenswertes Plädoyer für eine Institution, die unbedingt und uneingeschränkt zu erhalten ist.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.