- Politik

- Internationalismus

»Wir brauchen eine neue Imperialismustheorie«

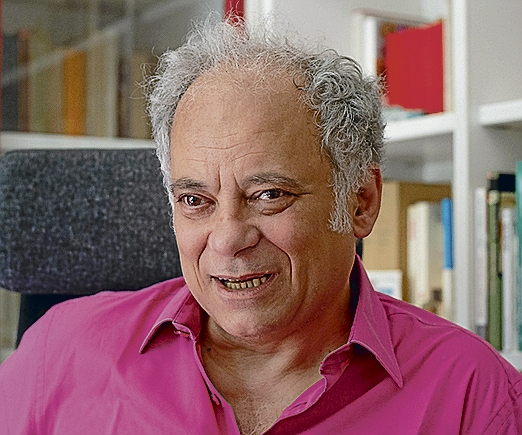

Der italienische Politikwissenschaftler Sandro Mezzadra über Faschismus und einen neuen Internationalismus jenseits der Nationen

Wenn heute über antifaschistische Strategien nachgedacht wird, werden fast immer nationalstaatliche Vorschläge ins Gespräch gebracht: die Verteidigung von Sozialstaat und liberalen Institutionen. Wenn es stimmt, dass der Faschismus aus der Verbindung von Kapitalismus und nationalstaatlicher Konkurrenz entsteht, bräuchten wir dann nicht eher Ansätze, die von globalen Kämpfen ausgehen?

Ich würde sagen, dass wir die nationalstaatliche Dimension nicht einfach aufgeben können, aber dass sie natürlich nicht reicht. Die Prozesse, die heute die neuen Formen von Faschismus hervorbringen, sind nicht nationalstaatlich. Und deshalb muss die Linke eine Perspektive entwickeln, die in der Lage ist, diese Prozesse zu erfassen. Historisch beruhte das Verständnis von Internationalismus immer darauf, Macht zunächst auf nationaler Ebene aufzubauen und dann eine transnationale Perspektive hinzuzufügen. Unsere Logik muss genau umgekehrt sein: Die transnationale Perspektive muss priorisiert werden, und wir müssen unser politisches Handeln, selbst im nationalstaatlichen Rahmen, davon ausgehend entwickeln.

Sandro Mezzadra ist Professor für Theorie der Politik an der Universität Bologna und gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Operaismus. In den vergangenen Jahrzehnten forschte Mezzadra vor allem zu den Themen Migration, Grenzregime und Postkolonialismus. Sein neues Buch »The Rest and the West« (gemeinsam mit Brett Neilson) kreist um die Krise der US-Hegemonie und Möglichkeiten eines neuen Internationalismus.

Im Mittelpunkt des neuen Faschismus steht die Grenze. Sie forschen schon lange zu dem Thema und haben 2013 mit Brett Neilson das Buch »Border as a Method« (Die Grenze als Methode) veröffentlicht. Darin kommen Sie zu der etwas überraschenden These, dass das Grenzregime gar nicht dazu dient, Einwanderer*innen fernzuhalten, sondern bestimmte Ausbeutungsverhältnisse herstellen soll.

Als Brett und ich das Buch schrieben, kreisten die Debatten in den sozialen Bewegungen ausschließlich um den Ausschluss, also die Verhinderung von Migration. Wir hingegen plädierten für eine Verschiebung der Perspektive weg vom Staat, hin zum Verhältnis von Kapital und Arbeit. Daraus entstand die These, dass der Ausbau der Grenzen einen Prozess differenzieller und hierarchisierter Inklusion in Gang setzt. Migrantische Arbeit soll auch weiterhin rekrutiert werden. Mit der Illegalisierung wird jedoch die Vorstellung angegriffen, dass migrantische Arbeiter*innen auch Rechte besitzen könnten. Ich denke, dass unsere Idee seitdem durch viele empirische Studien bestätigt worden ist. Die Logik der differenziellen Inklusion hat sich in den letzten Jahren allerdings weiter verändert. Einerseits hat der neue Asyl- und Migrationspakt der EU die Grenzen noch weiter befestigt, andererseits gibt es in vielen Mitgliedsstaaten Programme zum Anwerben von Arbeitskräften – es ist eine Art Just-in-Time-Rekrutierung. Besonders frappierend ist das Beispiel Ungarns. Ministerpräsident Orbán , der als ein Vorreiter migrationsfeindlicher Politik in Europa gilt, hat 2022 Zehntausende asiatischer Arbeiter*innen nach Ungarn geholt.

Wie sind die Entwicklungen in den USA seit Trumps Amtsantritt zu bewerten, also die Massenrazzien und -deportationen?

Die Bilder sind schockierend, und ihre unmittelbare Wirkung besteht zweifelsohne darin, Furcht zu verbreiten. Gleichzeitig ist die Deportation von Millionen migrantischer Arbeiter*innen nur schwer vorstellbar. Ich denke, wir werden eher eine Radikalisierung jener Logik der Furcht erleben, die die Migration seit jeher prägt und die es auch unter Biden schon gab.

Sie haben schon erwähnt, dass Sie für einen »neuen Internationalismus« plädieren. Gemeinsam mit Michael Hardt haben Sie vor einigen Monaten dazu einen Artikel in der Schweizer »WOZ« mit dem Titel »Das Desertieren neu denken« veröffentlicht.

Seit der Niederlage der globalisierungskritischen Bewegung wurde in vielen Debatten eine Kritik am Internationalismus formuliert. Der Vorwurf lautete, Internationalismus sei etwas Abstraktes, es gehe darum, viel herumzureisen und auf Treffen zu sitzen. Ich denke, dass wir diese Kritik ernst nehmen und über unterschiedliche Größenordnungen von Internationalismus nachdenken müssen. Das, was wir unter »neuem Internationalismus« verstehen, könnte man auch als Viel-Ebenen-Internationalismus bezeichnen, bei dem es unterschiedliche Größenordnungen des politischen Handelns, der Organisierung und der Debatten gibt. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, die nationalstaatliche Dimension des Handelns aufzugeben, sondern ihre Bedeutung zu relativieren. Die Nation kann für die Linke nicht die privilegierte Ebene des Handelns sein. Eine neue politische Sprache, eine neue Politik der Befreiung, wie wir sie dringend benötigen, kann nur in globalen Netzwerken entwickelt werden, in denen sich Kämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung austauschen. Ein erster Schritt wäre zu begreifen, dass zwischen dem lokalen Handeln in einer Stadt und Internationalismus kein Widerspruch besteht. Wir müssen Wege finden, um unterschiedliche räumliche Größenordnungen zu verknüpfen. Und wir müssen Kommunikationskanäle etablieren, die den Austausch und die Übersetzung zwischen Kämpfen erlauben.

In der globalisierungskritischen Bewegung der Jahrtausendwende spielte das Buch »Empire« von Antonio Negri und Michael Hardt eine wichtige Rolle. Es prognostizierte ein Ende des alten Imperialismus, der angeblich durch ein supranationales Imperium unter Führung multilateraler Organisationen wie des IWF verdrängt werden würde. Der Weltsystemtheoretiker Giovanni Arrighi hingegen zog damals ganz andere Schlüsse: Für ihn war der Kapitalismus von der nationalstaatlichen Konkurrenz nicht zu trennen, und er sah einen globalen Hegemoniewechsel voraus: von den USA Richtung Ostasien. Wer hat hier recht behalten?

Brett Neilson und ich haben gerade ein neues Buch mit dem Titel »The Rest and the West. Capital and Power in a Multipolar World« veröffentlicht, in dem wir Arrighis Arbeit intensiv diskutieren. Es stimmt, dass ich Arrighis These vom Abstieg der US-Hegemonie nicht besonders ernst nahm, als 1995 seine Arbeit »Das lange 20. Jahrhundert« erschien. Erst in den Jahren zwischen dem Irak-Krieg und der Finanzkrise 2007/2008 habe ich mich genauer damit beschäftigt, und seitdem dient mir Arrighis Analyse als Rahmen meiner eigenen Arbeit. Es stimmt, dass »Empire« aus heutiger Sicht kritisch reflektiert werden müsste. Zu behaupten, es gebe keinen Imperialismus mehr, wäre sicherlich falsch. Stattdessen brauchen wir eine neue Imperialismustheorie, die die zentrifugale und konfliktive Multipolarität erklärt, wie wir sie gerade überall erleben. Brett Neilson und ich bemühen uns in diesem Sinne um eine Verbindung zwischen Arrighis Theorie und einigen Aspekten von »Empire«. Uns treibt die Beobachtung um, dass wir in einer frakturierten Welt leben, die gleichzeitig von mächtigen Integrationsprozessen geformt und durchzogen wird. Eine der schwierigsten Herausforderungen heute ist es, Brüche und Einheit zusammenzudenken.

Eine zentrale These von Hardt und Negri war, dass das Empire kein Außen mehr kennt – wir leben alle innerhalb des global-kapitalistischen Gesamtzusammenhangs. Dem würden Weltsystemtheoretiker wie Giovanni Arrighi vermutlich nicht widersprechen.

Hardt und Negri dachten über die Herausbildung einer neuen Weltordnung nach. Diese verläuft nun allerdings etwas anders, als die beiden es sich Ende der 1990er Jahre vorstellten. Man könnte vielleicht sagen, dass die materielle Realität der Vereinheitlichung der Welt für neue Brüche sorgt. Das unterscheidet die Situation heute von anderen historischen Momenten. Ein Begriff Giovanni Arrighis und Beverly Silvers, den ich sehr ernst nehme, ist der des »hegemonialen Übergangs«. In der Geschichte des Kapitalismus waren diese Übergänge immer mit Kriegen verknüpft: Der Übergang von der niederländischen zur englischen Hegemonie wurde auf den Schlachtfeldern der napoleonischen Kriege vollendet; der von der britischen zur US-Hegemonie vollzog sich in den Katastrophen der beiden Weltkriege. Allerdings bin ich mir aus unterschiedlichen Gründen unsicher, ob der Übergang, den wir heute erleben, auf vergleichbare Weise zu einem neuen Hegemon führen wird. Selbst Arrighi begann in seinen letzten Lebensjahren daran zu zweifeln, dass es eine eindeutige hegemoniale Position geben wird.

Zu einem Internationalismus, wie Sie ihn einfordern, gehört auch ein entschlossener Widerstand gegen »das globale Kriegsregime«, wie Sie es nennen. Sie haben in einem Text über die Ukraine die Zimmerwaldkonferenz erwähnt, auf der 1915 eine Handvoll sozialistischer Kriegsgegner*innen aus ganz Europa zusammenkamen und zur Desertion aufriefen. Wie könnte eine »Politik der Desertion« heute aussehen?

Dass drei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine und mehr als ein Jahr nach Beginn des Gazakriegs nichts Vergleichbares organisiert worden ist, wirft natürlich bereits Fragen auf. Offenkundig ist die Linke in den Kriegsfragen tief gespalten – in Italien hinsichtlich der Ukraine, in Deutschland auch hinsichtlich Gazas. Meiner Meinung nach ist aber auch klar, wofür wir zunächst und dringend kämpfen müssten: für einen Waffenstillstand. Er ist die Voraussetzung dafür, etwas anderes zu entwickeln. In einem zweiten Schritt müssten wir die Besonderheiten der jeweiligen Kriege thematisieren und Beziehungen mit den Menschen aufbauen, die angegriffen werden. Was nun die »Desertion« angeht, gebe ich zu, dass das eine allgemeine Idee ist. Wie soll man in Gaza, wo die Menschen eingesperrt sind und nicht fliehen können, desertieren? Trotzdem liefert uns die Logik der Desertion, der Verweigerung des Krieges Anhaltspunkte dafür, wie wir uns verhalten könnten. Sie ist ein machtvolles Konzept.

Als ich Sie um das Interview bat, sagten Sie, die italienische Innenpolitik würden andere besser als Sie bewerten können. Aber diese Frage muss ich doch noch stellen: Wie weit ist die autoritäre Wende zwei Jahre nach dem Amtsantritt Giorgia Melonis vorangeschritten?

Die autoritäre Entwicklung geht auf verschiedenen Ebenen vonstatten. Große Bedeutung besitzt eine Gesetzesinitiative, mit der die Regierung das Recht auf politische Mobilisierung beschneiden will. Konkret sollen die Kompetenzen der Polizei erweitert und Straßen- und Bahnblockaden verboten werden, die in Italien immer Teil der politischen Praxis waren. Gegen das Vorhaben gibt es breiten gesellschaftlichen Widerstand, doch in Anbetracht der parlamentarischen Mehrheiten wird es nur schwer zu stoppen sein. Eine zweite Ebene der autoritären Entwicklung ist die Repression gegen Migrant*innen, wie sie sich etwa im Abschiebe-Deal mit Albanien ausdrückt. Hier erleben wir eine Vertiefung jener Politik, die es bereits in den letzten 15 Jahren und auch unter Mitte-Links-Regierungen gab. Es ist also sowohl ein Kipppunkt als auch ein Kontinuum. Drittens schließlich ist extrem beunruhigend, was Meloni auf internationaler Ebene macht. In der EU hat sie eine Doppelbeziehung zur Kommissionspräsidentin von der Leyen und zu Polen aufgebaut, mit der die Machtachse in der EU verschoben wird. Zugleich ist Meloni die wichtigste Ansprechpartnerin Trumps in Europa und entwickelt Initiativen im arabischen und nordafrikanischen Raum. Man muss leider konstatieren, dass sie weiß, was sie tut.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.