- Kultur

- Kinofilm "C'mon C'mon"

Wir haben es versaut

Mike Mills erzählt in seinem neuen Film »C›mon C‹mon«, warum wir besser alle Kinder geblieben wären

Es gibt Fragen, auf die können Erwachsene nicht ehrlich antworten, weil das Leben schon zu viele Lügen vorbereitet hat und die haben sich stets als praktikabel erwiesen. Und dann gibt es wirklich schwere Fragen, bei denen Erwachsene meist die schnellsten Fluchtwege nach draußen suchen: Zynismus, Ironie, Sarkasmus. Und dann gibt es Fragen, auf die sie einfach keine Antwort haben. Warum redet ihr nicht mehr miteinander? Warum weinst du nicht, obwohl du traurig bist?

In »C›mon C‹mon« arbeitet Johnny (Joaquin Phoenix) als professioneller Fragensteller. Er ist Radiojournalist, und für sein aktuelles Projekt reist er quer durch die USA und interviewt Kinder, möchte wissen, wie sie sich die Zukunft vorstellen, welche Superpower sie gerne hätten. Johnny ist ein Meister des Zuhörens, was ihm sichtlich schwerfällt, ist antworten. Das geht den meisten Menschen so, die nicht gern über sich selbst sprechen und erst recht denen, die ihre Empfindungen irgendwo tief im Inneren vergraben haben. Als Johnny von seiner Schwester Viv (Gaby Hoffmann) gefragt wird, ob er ein paar Tage auf deren Sohn Jesse (Woody Norman) aufpassen kann, sagt er ja, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Seit dem Tod der Mutter hatten die beiden keinen Kontakt mehr.

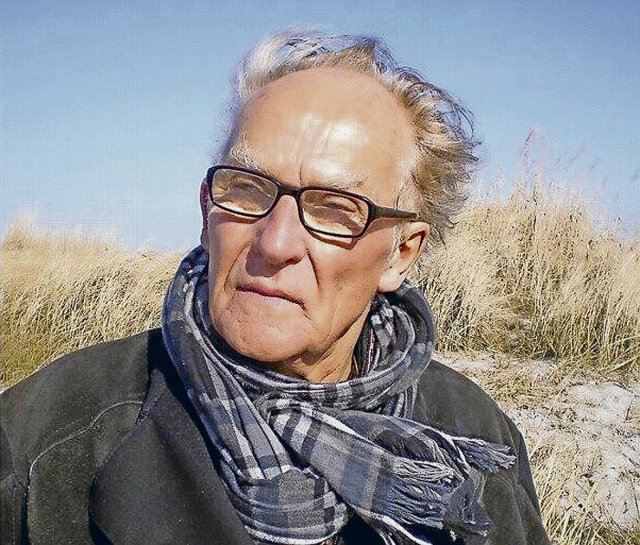

Regisseur Mike Mills verarbeitet in »C›mon C‹mon« sein Hineinwachsen in die Rolle als Vater und die Beziehung zu seinem eigenen Sohn. Schon in »Thumbsucker« (2005), »Beginners« (2010) und »Jahrhundertfrauen« (2017) lotete Mills die Feinheiten menschlichen Miteinanders aus, aber »C›mon C‹mon« merkt man die reale Intimität der Gespräche und Gedanken an.

Johnny und Jesse passen natürlich anfangs überhaupt nicht zusammen: Er, der kühle, in sich gekehrte Mittvierziger, der die Trennung von seiner Freundin emotional wie optisch noch nicht überwunden hat. Dagegen der kleine Jesse, der vor Neugier und Energie quasi überschwappt, der irre Fragen stellt, sich mit Pilzen auskennt und mit seiner Mutter seltsame Rollenspiele spielt, in denen er ein Waisenkind ist. Sinnlos zu erwähnen, dass er keine Freunde hat und in der Schule ein Außenseiter ist.

Diese Konstellation ist natürlich nicht besonders originell, denn sicherlich wird Jesse im Laufe der Handlung Johnny dazu zwingen, sich mit seinen verdrängten Emotionen und Verletzungen auseinanderzusetzen. Johnny nimmt Jesse mit auf einen Roadtrip durch die USA, denn er muss für seine Interviews einmal quer durchs Land fliegen und Viv sich weiter um ihren kranken Mann, Jesses Vater, kümmern. Aber die Geschichte nimmt keine Fahrt auf, wie es die konventionellen Roadtrip-Erzählungen so an sich haben. Hier stürzt niemand von einem skurrilen Abenteuer ins nächste und findet am Ende zu sich selbst zurück. Mills nimmt immer dann, wenn es scheinbar zu schnell wird, das Tempo aus dem Film. Lässt die beiden Protagonisten aneinander gewöhnen und die Beziehung wachsen.

Dabei zuzuschauen ist ereignisarm, aber emotional extrem bereichernd. Denn Jesses kindliche Unvoreingenommenheit ist so entwaffnend, dass es schier unmöglich ist, an seinen existenziellen Fragen vorbeizukommen. Der Kontrast aus erwachsener Rationalität und kindlicher Naivität mag stark konstruiert erscheinen, aber er legt doch existenzielle Versäumnisse in dieser Gesellschaft offen, in der sich Verdrängung und Anpassung als die einfachste Art der Konfliktbewältigung etabliert haben. Dabei weiß jeder Erwachsene, dass der ganze emotional unverarbeitete Kram irgendwann als Boomerang zurückkommt.

Die authentischen Interviews mit Kindern, die als Rahmenhandlung immer wieder eingeblendet werden, legen zusätzlich offen, an welcher Stelle die Menschheit (immer wieder) falsch abbiegt. Die Kinder erzählen von ihrer Angst vor Einsamkeit, von Rassismus und Ausgrenzung, davon, dass Anderssein nicht heißt, falsch zu sein. Das alles sind einfache Wahrheiten, die pathetisch klingen und dabei auch noch in piepsiger Kindlichkeit vorgetragen werden, aber sie erzählen eben auch davon, wie universell abgefuckt die Menschheit ist, die Kindern sagt, sie sollen nicht weinen, weil das beim Erwachsensein nicht hilft. Gleichzeitig sagen die Kinder auch klar, was anders werden muss, damit es besser wird, aber auch hier vergegenwärtigt sich ein resignierter Erwachsener die Ereignisse der letzten vier Wochen und hat dann für einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft schon keine Kraft mehr.

Und scheinbar ganz nebenbei bringt Mills auch noch die mit Erwartungen überfrachtete Mutterfigur aufs Tablett, der für alles, was schiefläuft, die schuld gegeben wird, denn letztendlich hat sie es wieder vermasselt, wenn die Menschheit versagt. Dazu passt die überwältigend charmante Mutter Viv, gespielt von Gaby Hoffmann, die in viel zu großen Klamotten so sexy ist, wie es nur Frauen sein können, die niemandem mehr was beweisen müssen. Eigentlich ist die komplette Figur der Viv eine Hommage an die Theorie der bindungsorientierten Erziehung, denn sie bringt Jesse in all ihrer Überforderung als Mutter bei, dass der Junge Zugang zu seinen Gefühlen hat und mit ihnen umgehen kann. Eine Fähigkeit, die die Generation seines Onkels Johnny nie gelernt hat.

Diese offene Konfrontation mit den Unzulänglichkeiten der Erwachsenenwelt auf allen Ebenen könnte den Film massiv überfrachten, was aber anhand der geschickt konstruierten Warmherzigkeit, den offenen Fragen und Denkpausen, die Mills lässt und einer großen Liebe für seine Figuren, »C›mon C‹mon« eher zu einer klug wie sachte inszenierten Geschichte über Menschlichkeit macht.

»C›mon C‹mon«. USA 2021, Regie: Mike Mills. Mit: Joaquin Phoenix, Scoot McNairy, Gaby Hoffmann, Woody Norman. 108 Minuten, Start: 24.3.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.