- Politik

- Archäologie

Feministische Wühlarbeiten

In der Mitte des 20. Jahrhunderts entstand in der Archäologe ein feministischer Ansatz

Niederländische Kolonialherren treffen auf amerikanische Ureinwohner. Erstere sind vollständig bekleidet, Letztere haben rote Lendenschürze um ihre ansonsten nackten Körper geschwungen; die Frauen der Lenape-Nation sieht man im Hintergrund, sie tragen schwere Lasten auf ihren nackten Rücken und zeigen dabei eine dienstbare Haltung: So präsentiert in dem aus lebensgroßen Modellen zusammengestellten Diorama »Old New York«, stellte sich die Leitung des American Museum of Natural History im Jahr 1939 den – fast drei Jahrhunderte zuvor erfolgten – Gründungsakt der Siedlung vor, die erst sehr viel später zur Weltmetropole heranwachsen sollte.

Aber diese Darstellung verzerrt auf unzulässige Weise, was der Augenzeuge einer solchen Begegnung im Jahr 1660 tatsächlich zu sehen bekommen hätte. Weder wäre es einem Delegierten der abgebildeten Lenape-Nation damals eingefallen, zu einem wichtigen diplomatischen Termin im legeren Alltagsoutfit zu erscheinen, noch waren die indigenen Frauen unterwürfig. Offenbar hingen die Kuratoren des für seine Tierpräparate und Dinosaurierskelette berühmten Museums einer damals unter Laien wie Fachleuten weitverbreiteten Vorstellung von einer zivilisatorischen Überlegenheit der Europäer an.

Das Diorama kann auch heute noch besichtigt werden, allerdings nicht in seiner ursprünglichen Form. 2018 beschloss das Museum, so die Wissenschaftsjournalistin Angela Saini in ihrem im vergangenen Jahr veröffentlichten Buch »Die Patriarchen«, die im Bild enthaltenen Fehler mithilfe von Kommentaren zu korrigieren.

Bürgerliche Projektionen

Seit der frühen Neuzeit entstand allein in Nordamerika eine Vielzahl von Reise- und Missionarsberichten, daneben militärische Lageeinschätzungen, Verwaltungsakte sowie Bilddarstellungen – von der gezeichneten Skizze über Gemälde bis zu Skulpturen, später auch Fotografien. Schließlich wurden auch Filme aus kolonialistischer Perspektive gedreht, in denen die vorgefundenen Verhältnisse oft missverstanden, zum Teil auch bewusst verzerrt dargestellt wurden, die aber immer wieder auch einer realistischen Beschreibung nahekamen – häufig durch die Beteiligung indigener Dolmetscher.

Noch viel unzuverlässiger sind in der Regel die Abbildungen, die unsere Vorstellung vom Leben prähistorischer Menschen prägen. Das hat mit der deutlich schlechteren Quellenlage zu tun. Um Aufschlüsse über die Geschlechterverhältnisse in der Steinzeit zu gewinnen, ist die Wissenschaft weitgehend auf die Untersuchung fossiler Skelette, spärlicher materieller Überreste sowie bildnerische Darstellungen in Gestalt von Wandmalereien und beweglicher Kunst angewiesen. Und die Interpretationen, die diese Überbleibsel längst untergegangener Kulturen im Laufe der Zeit erfuhren, sagen häufig weit mehr über die Weltsicht ihrer zeitgenössischen Betrachter aus als über die Gemeinschaften, in denen die »Urmenschen« tatsächlich lebten.

Auf Gemälden des 19. Jahrhunderts erschien die prähistorische Frau in der Regel als sexuelle Beute oder untergeordnete Gefährtin ihres zur Mammutjagd aufgebrochenen oder mit der Herstellung von Werkzeugen beschäftigten Mannes, die in der Höhle das Feuer schürte und auf die Kinder aufpasste. Sie entsprachen in etwa dem in westlichen Gesellschaften vorherrschenden bürgerlichen Familienideal, so die Archäologin Marylène Patou-Mathis in ihrem Buch »Weibliche Unsichtbarkeit. Wie alles begann«. Die Frühmenschen hatten eine weiße Hautfarbe und sind in Tierfelle gekleidet. Die mit Keulen und Speeren bewaffneten Männer besorgen mit der Jagd den Hauptteil der Nahrungsbeschaffung und treiben mit der Erfindung von Werkzeugen den Fortschritt voran.

In Romanen, Spiel- und Dokumentarfilmen wurden diese kaum hinterfragten klischeehaften patriarchalen Rollenbilder bis in die 50er Jahre hinein fast bruchlos transportiert. Auch Gegenerzählungen, etwa die von den Amazonen in der griechischen Antike oder das vom altphilologisch gebildeten Mythendeuter Johann Jakob Bachofen 1861 behauptete universalhistorische Stadium einer weiblichen Dominanz (»Gynaikokratie«), gingen vom Patriarchat als dem überlegenen Modell des Zusammenlebens aus.

Feministische Korrekturen

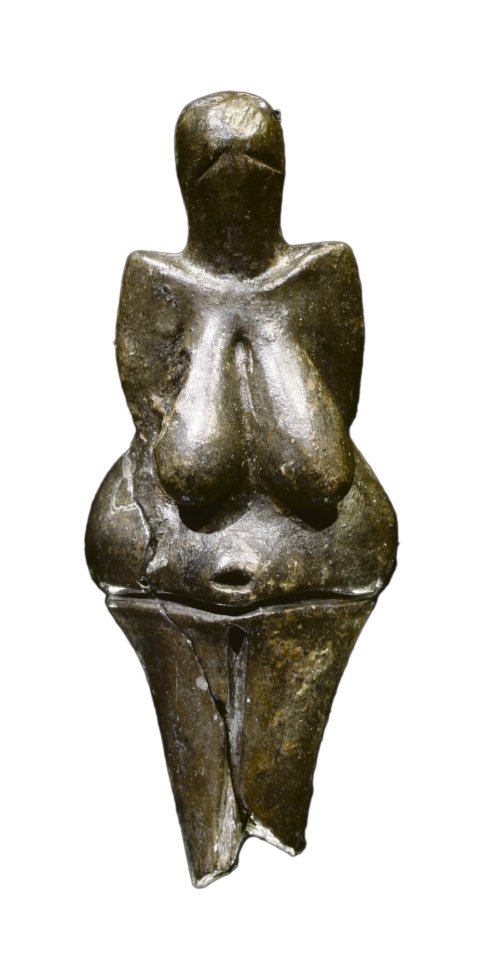

Einen deutlich vernehmbaren und in feministischen Kreisen breit rezipierten archäologischen Einspruch gegen diese Sichtweise erhob die 1923 in Litauen geborenen und später in die USA umgesiedelte Forscherin Marija Gimbutas, eine Expertin für die neolithischen, das heißt bäuerlichen Kulturen des Donautals in Südosteuropa ab 6000 v. Chr., für die sie den Begriff das »Alte Europa« prägte. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen sind bei Ausgrabungen gefundene Figuren, die voluminöse Frauenkörper zeigen, darunter die berühmte 30 000 Jahre alte Venus von Willendorf, die Venus von Dolni, die Venus vom Hohle Fels, die Venus von Lespugue und die Venus von Grimaldi. Archäologen der älteren Schule hielten diese Skulpturen für eine Art steinzeitliche Pornografie, mit der die männliche Sexualität getriggert werden sollte. Anderen Hypothesen zufolge handelt es sich um Fruchtbarkeitssymbole oder Bestandteile eines Göttinnenkultes.

Gimbutas, die ihre Auffassung durch Erkenntnisse der Mythen- und der Sprachentwicklungsforschung bestätigt sah, schloss auf ein damals vorherrschendes kulturelles Muster, in dessen Zentrum Mütter und die Verehrung weiblicher Gottheiten standen. Diese in Gimbutas Augen nicht notwendigerweise von Frauen beherrschte, aber doch von ihnen in wesentlichen Belangen mitbestimmte und weitgehend friedfertige bäuerliche Gesellschaft sei schließlich von indoeuropäisch sprechenden Menschen unterworfen worden, die aus der eurasischen Steppe nach Westen vordrangen und eine männliche Vorherrschaft begründeten.

In Fachkreisen schätzte man Gimbutas für ihre überragenden Kenntnisse auf dem Gebiet der frühzeitlichen Artefakte; den weitreichenden Schlussfolgerungen, die sie aus den Ausgrabungsbefunden zog, begegneten ihre damals noch überwiegend männlichen Kollegen hingegen skeptisch. Dieses negative Urteil wurde sicher dadurch gestützt, dass die Theorie von der um die Verehrung einer Großen Göttin gruppierten Kultur in den 70er Jahren in esoterischen und New-Age-Kreisen viel positive Resonanz bekam.

Gimbutas trug derweil Indizien zusammen, die ihre interessanten Hypothesen zu belegen schienen, allerdings immer auch andere Interpretationen zuließen. So ist es keineswegs ausgemacht, dass die zahlreichen weiblichen Figuren, in denen sie »Göttinnen« und »Fruchtbarkeitssymbole« erkannt zu haben glaubte, wirklich einen religiösen oder kultischen Zweck erfüllten. Es könnte sich auch um Spielzeuge, Ziergegenstände oder Statussymbole handeln.

Tatsächlich sind archäologische Funde aus dieser Zeit im Allgemeinen hochgradig interpretationsbedürftig: Was ist beispielsweise die Funktion eines ausgegrabenen Topfes – dient er der Aufbewahrung von Lebensmitteln oder als Urne? Wer sich daranmacht, allein aus solchen Fundstücken Aussagen über die Geschlechter- und Machtverhältnisse einer bestimmten Gesellschaft abzuleiten, bewegt sich immer auch im Bereich der Spekulation. Wer nicht vorschnell eine bestimmte Deutungsrichtung privilegieren will, tut wie ein guter Detektiv gut daran, eine große Zahl von Szenarien im Kopf zu behalten und verschiedene Interpretationen zugleich in Betracht zu ziehen.

Erkenntnis durch Kulturvergleich

Das notwendige Verständnis für die historische Verschiedenheit sozialer Konstrukte von Geschlechterkategorien lässt sich dadurch befördern, dass man kulturvergleichende Daten heranzieht, wie sie die ethnologische Forschung zusammengetragen hat. Allerdings ist dabei zum einen zu berücksichtigen, dass es sich bei den in den vergangenen 150 Jahren untersuchten sogenannten Naturvölkern keineswegs um Überbleibsel eines überwundenen Stadiums der gesellschaftlichen Entwicklung handelt, wie viele Forscher einst dachten. Diese Gemeinschaften sind keine lebenden Fossilien, sondern koexistierten jahrtausendelang mit den Herrschaftsgebilden der sogenannten Hochkulturen und standen mit ihnen schon vor Beginn des europäischen Kolonialismus in konflikthaften, zuweilen aber auch friedlichen ökonomischen Austauschbeziehungen. Im strengen Sinn waren sie häufig nicht vorstaatlich, sondern nachstaatlich, da sie sich dagegen wehrten, in die wachsenden und dann wieder zerfallenden Herrschaftsgebilde integriert zu werden.

Zum anderen kann sich das Hilfsmittel des ethnologischen Vergleichs umso erkenntnisfördernder erweisen, je mehr sich die Forschenden darüber im Klaren sind, dass zumindest die älteren Ethnografien in hohem Maße durch eine Voreingenommenheit (»Male Bias«) geprägt sind.

Die erst in den 80er Jahren in Nordamerika von Margaret Conkey, Janet Spector und Joan Gero begründete Gender- oder Geschlechterarchäologie stützt sich auf die Kritik, die feministische Ethnologinnen seit den 60er Jahren an ihrem von westlichen Männern in der Hoch- und Endphase des europäischen Kolonialismus geprägten Fach formulierten. Allzu sehr, argumentierten Autorinnen wie Sally Slocum, sei dieses, was den Blick auf die Geschlechterbeziehungen betrifft, mit kulturellen Vorurteilen behaftet gewesen.

Beispielsweise wurde von dem Sachverhalt, dass die Mütter in einigen sogenannten Jäger- und Sammlergemeinschaften von bestimmten großen Jagden ausgeschlossen waren, auf ihre Abhängigkeit von den männlichen Jägern geschlossen. Demgegenüber weist Slocum auf Untersuchungen hin, nach denen in diesen Gruppen der größere Teil des Kalorienbedarfs durch Sammeltätigkeit gedeckt wird, die auch tierische Nahrung umfasst. Keineswegs ist ausgemacht, dass diese Form der Nahrungsbeschaffung kulturell geringer bewertet wurde als das Jagen. Wo spezifisch männliche oder weibliche Tätigkeitsfelder markiert werden, ist deren Bewertung nicht gleichsam natürlich mitgegeben.

Was die Prähistorie betrifft, gilt es entsprechend, kurzschlüssige Interpretation von materiellen Überbleibseln zu vermeiden. Insofern es Indizien für eine mehr oder weniger ausgeprägte geschlechtliche Arbeitsteilung gibt, ist zwar mit der Herausbildung jeweils abgesonderter Wissensbereiche zu rechnen. Doch müssen diese nicht notwendigerweise hierarchisch aufeinander bezogen sein.

So erweist sich die einstmals weitverbreitete Vorstellung, überwiegend mit der Jagd verbundene Tätigkeiten seien gegenüber denen, die das Sammeln oder die Aufzucht der Kinder betreffen, besonders erfinderisch und würden eine männliche Dominanz begünstigen, als nicht minder spekulativ als die umgekehrt zuweilen von Feministinnen vorgetragene Annahme, dass die Sammlerinnen die eigentlichen Werkzeug-Erfinderinnen seien. Immerhin können solche Gegenerzählungen dabei helfen, unser Verständnis für die Bandbreite der möglichen Szenarien zu erweitern.

Jenseits der Heteronormativität

Selbst die Annahme, dass es sich bei den prähistorischen Gemeinwesen immer um duale, also binäre Geschlechterordnungen gehandelt habe, darf mit gutem Grund bezweifelt werden. Als Indiz können ethnologische Einsichten über nichtwestliche Gesellschaften gelten – wie die Navajo in Nordamerika oder die islamisierten Bugis-Makasser auf der indonesischen Insel Sulawesi –, bei denen bis zu fünf verschiedene soziale Geschlechterkategorien in Gebrauch sind.

Ethnologische Forschungen haben Einsichten in Praktiken der Arbeitsteilung bei der Kinderaufzucht gebracht, die im Vergleich zum Patriarchat des 19. Jahrhunderts und auch der modernen Kleinfamilie der Gegenwart für die biologischen Mütter in großem Maße entlastend erscheinen. Frauen als Kollektiv, darauf hat die Soziologin Maria Mies immer wieder hingewiesen, verfügen über einen reichen Schatz an Erfahrungswissen bezüglich der »Produktivkräfte« ihres Körpers, ihrer Sexualität, des Zeitrhythmus der Menstruation, über Schwangerschaft und Geburt. Dies versetzte sie in die Lage, beispielsweise auf die Zahl ihrer Kinder Einfluss zu nehmen – etwa durch die verlängerte Stillzeit bei »Jäger und Sammlern«, durch Empfängnisverhütung, Abtreibung und Infantizid.

Wie unsere steinzeitlichen Vorfahrinnen in dieser Angelegenheit nun genau verfuhren, liegt im Dunkeln. Wir dürfen jedoch vermuten, dass auch sie über ganz verschiedene Möglichkeiten verfügten, ihre biologischen Reproduktionsfunktionen zu gestalten. Die Ergebnisse vieler klassischer ethnologischer Untersuchungen sind zudem durch einen Umstand beeinträchtigt, der zunächst meist übersehen beziehungsweise heruntergespielt wurde: Gerade in Gesellschaften, in denen spezifisch männliche von spezifisch weiblichen Sphären strikt getrennt waren, blieb dem wie bereits dargestellt zumeist männlichen Ethnologen der Zugang zu letzterer strikt verwehrt. Befragte dieser nun die Männer, wer in der betreffenden Gemeinschaft zu bestimmen habe, sagten sie nicht selten: sie selbst. Später konnte es vorkommen, dass eine Kollegin ähnliche Gespräche mit den Frauen führte, mit ihnen in einer den Frauen vorbehaltenen Hütte saß und von diesen zu hören bekam, dass sie eindeutig mächtiger seien als die Männer.

Aufgrund all der Mängel sehr vieler ethnologischer, frühhistorischer und archäologischer Forschungen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein plädierten Archäologinnen wie Sara Milledge Nelson und Liv Gibbs noch Ende der 90er Jahre dafür, alle Vorannahmen und scheinbaren Gewissheiten über geschlechtervermittelte Ordnungen, Rollen, Aktivitäten und Ideologien gründlich zu überprüfen und bislang übersehene Tätigkeitsfelder und Machtressourcen von Männern und Frauen überhaupt erst einmal sichtbar zu machen.

Etablierter Perspektivwechsel

Im Fach Archäologie scheint der von diesen Wissenschaftlerinnen vorgeschlagene Perspektivwechsel seitdem an Raum gewonnen zu haben. »Ein Teil der heutigen Archäologen«, schreibt die Wissenschaftsjournalistin Karin Bojs in ihrem 2024 veröffentlichten Buch »Mütter Europas. Die letzten 43 000 Jahre«, »steht auf dem Standpunkt, man sollte unvoreingenommen davon ausgehen, dass Steinzeitfrauen und Steinzeitmänner welche Aufgaben auch immer erfüllen konnten, unabhängig vom Geschlecht. Inklusive Mammutjagd und Herstellung von Textilien und Keramik.«

Dabei deute der Vergleich mit traditionellen Kulturen der späteren Epochen darauf hin, dass etwa der Umgang mit Textilien, die Herstellung von Keramik für den Hausgebrauch sowie die Kleintierjagd mit Netzen tatsächlich schon zuvor vor allem eine Aufgabe der Frauen gewesen sein könnte. Auf diese Weise von Frauen und auch Kindern erlegte Hasen, schreibt die Autorin, hätten »mindestens den gleichen sicheren und permanenten Zugriff auf Fleisch wie die gewöhnlich im Fokus stehende Großwildjagd« ermöglicht. Auch die Treibjagd auf Großwild, könnte man an dieser Stelle ergänzen, ist eine kollektive Angelegenheit, bei der es nicht notwendigerweise auf geballte physische Kraft, sondern das Zusammenspiel eines Kollektivs ankommt – etwa wenn eine wilde Rinderherde oder Mammuts dadurch erlegt wurden, dass man sie auf eine Klippe zutrieb.

Ebenfalls anders als lange Zeit vermutet, begann die Herstellung von Textilien und Gegenständen aus Keramik schon lange vor der Durchsetzung der Landwirtschaft. 30 000 Jahre alte Tonfragmente, die in den 1990er Jahren von einer von Olga Soffer geleiteten Forschungsgruppe im heute tschechischen Brno gefunden wurden, zeigen Abdrücke, »die von gedrehten Stricken und Schnüren stammen konnten, von gewebten Stoffen, Filz, geflochtenen Körben und geknüpften Netzen«.

Körbe und Matten könnten mit der Rinde von Laubbäumen und den Zweigen von Haselnuss, Weide und anderen Büschen hergestellt worden sein. Für gewebte Textilien wiederum könnten Nesseln, Schwalbenwurz und weitere Pflanzen verwendet worden sein. »Auch wenn die Menschen sich vor allem mit Pelzen und Leder bekleideten, können die Kleidungsstücke mit Bändern und Gürteln aus Stoff dekoriert gewesen sein«, schreibt Bojs. Entgegen dem Klischee der mit Speeren und Steinwerkzeugen ausgestatteten Steinzeitmänner scheint es also schon unter den Mammutjägern der Eiszeit auch Personen gegeben zu haben, die das Textilhandwerk auf hohem Niveau beherrschten.

Seit Ende der 2010er Jahre, lesen wir weiter bei Bojs, erfuhren auch Marija Gimbutas umstrittene Thesen eine überraschende Neubewertung – gerade auch durch Kollegen, die ihre Triftigkeit zu Lebzeiten der Archäologin stark bezweifelt hatten. Einer ihrer ursprünglich schärfsten Kritiker, der renommierte Archäologe Colin Renfrew, bekannte 2018 in einem Vortrag in Uppsala: »Zweifellos lag ich falsch.« Neue DNA-Forschungen bestätigen, dass Marija Gimbutas etwa mit ihrer Annahme vollkommen richtig lag, die Indoeuropäer seien aus den Steppen im Osten nach Europa gekommen. Drei Jahre zuvor hatten zwei konkurrierende Forschungsteams unabhängig voneinander nachgewiesen, das vor knapp 5000 Jahren in mehreren Wellen eine Einwanderung aus den heute in der Ukraine und Russland gelegenen Steppen nach Mitteleuropa, in das Baltikum und nach Skandinavien begann, was die Struktur der sich aus Jägern und Bauern zusammensetzenden ortsansässigen Bevölkerung veränderte.

»Die DNA-Resultate«, so Bojs, »passten perfekt zu den sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen«, die seit dem 18. Jahrhundert gewonnen worden seien. Gimbutas nahm an, dass die Gesellschaften »Alteuropas« ein viel größeres Maß an Gleichstellung zwischen den Geschlechtern aufwiesen als nach dem massenhaften Zuzug von Menschen aus dem Osten.

Im Hinblick auf diese Frage lassen die vorhandenen Daten allerdings immer noch keine eindeutigen Schlüsse zu. Einerseits gibt es etwa Hinweise darauf, dass frühe Bauernkulturen in Südosteuropa und Anatolien – beispielsweise in der Siedlung Çatalhöyük – vor 9000 Jahren nicht die später typischen männlichen Abstammungslinien zeigten, nach denen das Erbe der Vaterlinie folgt. Andererseits liegen noch nicht genug belastbare Belege vor, um eine umfassende mütterliche Vererbungslinie behaupten zu können. Außerdem scheint die Landwirtschaftskultur im Nordwesten Europas vor rund 6000 Jahren, also schon vor der ersten Einwanderungswelle aus dem Osten, patriarchalischer geworden zu sein.

Aufgrund der noch spärlichen Datenlage bleibt Bojs selbst an vielen Stellen vage und zögert, ein eigenes Urteil zu fällen. Klar ist jedoch, dass die lange Zeit aufrechterhaltene Behauptung einer durchgängigen steinzeitlichen Männerherrschaft nach heutigem archäologischen Wissensstand nicht bestätigt werden kann. Ebenso wenig bewiesen ist allerdings die Annahme, dass es sich bei »Alteuropa« rundweg um eine friedliche, mehr oder weniger von Frauen bestimmte Gesellschaft handelte, die von patriarchalisch und kriegerisch gesinnten Indoeuropäern unterworfen wurde; dies glaubten viele Anhängerinnen und Anhänger der bereits 1994 verstorbenen Marija Gimbutas. Jenseits von diesen noch zu findenden Erkenntnissen steht allerdings fest: Ein patriarchatskritischer Blick ist Voraussetzung, um sich der historischen Wirklichkeit überhaupt wissenschaftlich annähern zu können.

Zum Weiterlesen: Karin Bojs: Mütter Europas. Die letzten 43 000 Jahre. C. H. Beck.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.