- Kultur

- Theater für alle

Theater 89: »Komm Karliniken, komm …«

35 Jahre Theater 89: kritisch, unabhängig, selbstbewusst und für alle

Einst stand ich, 1982, groß, mit Brille, dunkle Fussellocken, über 40, eine Lehrerin in Berlin, neben einer Abiturientin aus der eigenen 12. Klasse: Simone Frost, klein, dunkelblond, ein feines Gesichtchen und wissende dunkelbraune Augen, zufällig getroffen an der Kreuzung Friedrich-/Chausseestraße. Sie häkelte an einem großen Tuch. »Für meine Mama«, sagte sie.

Wir standen lange, während die Ampelfarben mehrmals wechselten. Sie nutze die Wartezeit, sagte sie verschmitzt lächelnd, denn es war eine langsame Kreuzung, und wir waren ins Gespräch vertieft, wir hatten uns festgebissen in einem wechselseitigen Vertrauen und ignorierten die Umwelt. Es fiel in dem Moment auch kein Wort über das blecherne Wachhäuschen gegenüber an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland oder über das leuchtend rote Tulpenbeet in der Baulücke, und auch nicht über Biermann sprachen wir, der schon längst drüben war. Nur an sein Lied dachten wir: »Die Kinder spielen so laut und schön, der Hof wird ein ganzes Theater. Die dicken Fraun aus dem Fenster sehn und warten auf den Vater.« Zu diesen besungenen Kindern hatte Simone gehört, als sie bald danach mit neun Jahren in einem Film nach Brechts »Die Gesichte der Simone Machard« die kleine »heilige Johanna« im Zweiten Weltkrieg spielte.

Der herangewachsenen und begabten Schauspielerin Simone Frost hatte Helene Weigel gesagt: »Du kommst dann gleich ans Theater.« Also am BE und in der Volksbühne arbeitete sie schon als Kind und als Schülerin intensiv mit, und sie ging danach auch noch, wenn es ging, zur Schauspielschule, was dazulernen. »Aber ich wollte ein Abitur, ich bin gut in Mathe, und Physik interessiert mich auch, is doch besser, wenn man das auch kann, oder?« – »Ja«, sagte ich, »das ist gut.« Sie wurde eine gefragte und erfolgreiche Schauspielerin und vertrat das ostdeutsche Berliner Ensemble in der Folge auf vielen Bühnen in Europa.

Aber als 1989 die Tür zur Welt aufging, um sich neu zu messen mit der anderen Seite, da galt das nichts mehr, was sie konnte, da hatte man »es« ihr weggenommen, wie man es vielen, vielen wegnahm, was sie konnten. Simone kämpfte wie eine Löwin um ihren Platz am BE und um ihr einziges Kind, das Stammzellen brauchte gegen einen Krebs. Lange kämpfte sie, spielte Theater, trainierte und trimmte sich, kümmerte sich um das Kind, das wieder ins Leben kam, und arbeitete hart.

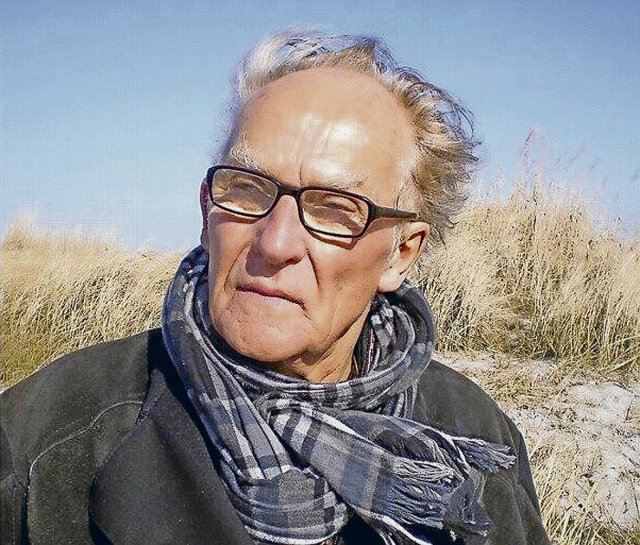

Sie verlor aber dann doch ihre Arbeit am BE, für die sie, als sie einst »reisen durfte«, in Paris bejubelt worden war. Sie spielte damals den kleinen Prinzen von Antoine Saint-Exupéry. Und Hans-Joachim Frank spielte den Fuchs. Mit enormer Energie war er ein gelehriger Schüler der Brecht-Traditionen und wurde Simones »Gefährte«. Simone war es, die seinem neuen kleinen Theater den Namen gegeben hatte, schon vor der Maueröffnung: Theater 89.

Als der Begründer des ersten unabhängigen Theaters in Ostberlin Anfang 1989 mit seinen eigenen Händen und mit Helfern einen Pausenraum im Gebäude einer Polytechnischen Oberschule in der Wilhelm-Pieck-Straße (heute Torstraße) zu einem Theater umgebaut hatte, fiel er von der Leiter. Er musste viele Wochen lang sein höchst gefährdetes Projekt, auf zwei Krücken laufend, weiter voranbringen, was er unermüdlich und entschlossen tat.

Was wollten sie? Sie wollten nicht ein Theater, das zu teuer ist, das nur von Bildungsbürgern besucht wird, die nach der Vorstellung damit beschäftigt sind, mit wem und wo sie essen gehen werden, und mit der Frage, ob sie mit ihrer vorsichtigen Einschätzung des Abends richtig liegen.

Natürlich war es gut, dass die einschränkende DDR-Angst aufhörte, die die Ideen und das Können von Künstlern hemmte, und dass ein guter Durchzug das aufwirbelte, was nicht gesehen und gehört worden war. Aber Hans-Joachim Frank und die Seinen ließen sich auch nicht verführen. Tapfer blieben sie jedenfalls. »Es«, das Wunder eines immer noch widerständigen und kritischen Theaters 89, brachte schließlich in Berlin zur Aufführung jene Protokolle der letzten Sitzungen des Politbüros der SED, das war sehr beeindruckend.

Eine Förderung der Stadt Berlin ging danach verloren, aber sie hörten nicht auf. Ihre Gründungen in der Torstraße und bei Jüterbog, im alten Offizierskasino, wurden ihnen wieder aus den Händen gewunden. Simone starb. Mitspieler gingen verloren, aber Hans-Joachim Frank machte weiter, gründete eine Wanderbühne, behielt den Namen, fand neue Mitstreiter und dazu die Förderungen des Landes Brandenburg.

Eines gelingt dem Regisseur Hans-Joachim Frank immer, wenn er Stücke aussucht, dass seine Spieler sympathisch sind; in welchem Charakter sie auch daherkommen, sie überzeugen einzeln und als Gruppe. Alle Charaktere im »Biberpelz« unterscheiden sich so deutlich voneinander, dass man seine Freude am Naturalismus hat – und am Berlinern, das Hauptmann an seinen Mitbürgern in Erkner 1890 beobachten konnte.

Die Waschfrau Wolff will das Leben ihrer Familie verbessern. Sie wird von Kristin Schulze mit einer herrlichen Gesangsstimme dargestellt. Der Autor legt seine Parteinahme für sie gegenüber den Besitzenden und den preußischen Beamten in ihrem fixeren Denken an. Zusammen singen heißt eine Einheit sein, so wird aus einer sozialkritischen Komödie ein trotzig-fröhliches Singspiel mit altem widerständigem Material: »Max, du hast das Schieben raus …« Oder: »Komm Karliniken, komm, wir woll’n nach Rixdorf geh’n …« Und: »Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion …« Die Zuschauer singen mit, sie erinnern sich an ihre Großeltern und an eine schöne Kindheit.

So ein Lied hat eine bestärkende Selbstironie. »Meine Mutter schmiert die Butter immer an der Wand lang …« Es wird eine Tradition weitergetragen, eine Überlebensstrategie der Benachteiligten wird gefeiert.

Letzte Vorstellungen von »Biberpelz«: Treuenbrietzen, 24. August, 19.30 Uhr, Ratshof am Wasserturm; Herzberg (Elster), 31. August, 18.30 Uhr, Botanischer Garten; Mühlberg/Elbe, 8. September, 16 Uhr, Kloster Marienstern.

Sie wollten ein Theater, das für alle da ist.

-

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.