- Politik

- Antifaschismus

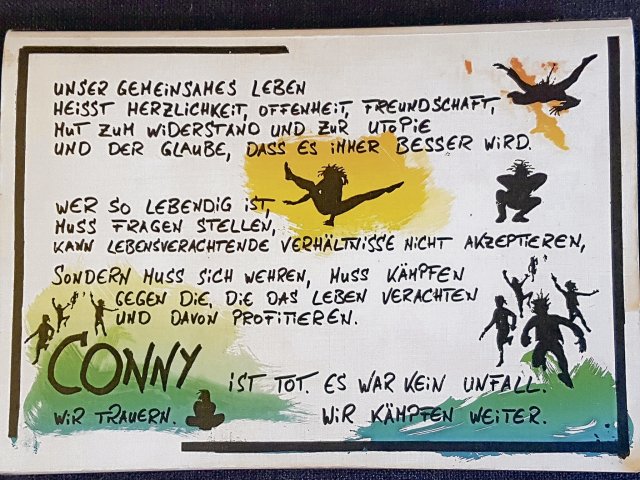

Gedenken an Conny Wessmann: Auf einmal gab es Tote

Vor 35 Jahren starb in Göttingen eine Demonstrantin auf der Flucht vor der Polizei. Für die antifaschistische Szene war ihr Tod eine Zäsur

Sie waren laut, brutal und rücksichtslos. »Rechte Skinheads trafen sich immer häufiger ab Mitte der 80er Jahre, um durch Gewalt Menschen einzuschüchtern«, erzählt Kim C. Hange vom Antifaschistischen Bildungszentrum und Archiv (ABAG) in Göttingen. Mal waren sie zu viert oder fünft, manchmal aber in einer größeren Gruppe von 10 oder 15 Personen unterwegs. »Wer sie ablehnte oder wer nicht in ihr Weltbild passte, den griffen sie an.«

Das südliche Niedersachsen war in den 80er Jahren eine Hochburg der radikalen Rechten. Die NPD war hier aktiv und die nationalsozialistisch gesinnte Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP). Oft gab es mehrmals in der Woche rechte Übergriffe. Das Jugendzentrum Lohmühle, überwiegend von türkischen Jugendlichen besucht, brannte im Januar 1987 nieder. Ein Jahr später griffen rund 80 Neonazis das Jugendzentrum Innenstadt (Juzi) an, Besucher*innen wurden verfolgt und verprügelt. Schnell kamen 400 zumeist junge Menschen zusammen, um den zentralen Treffpunkt der linksalternativen Szene in der Stadt zu beschützen.

Antifaschistische Selbsthilfe

Antifaschist*innen fühlten sich gezwungen, eine Gegenwehr auf die Beine zu stellen, um angstfreie Räume in der Innenstadt zu schaffen. Angesichts der eskalierenden Gewalt sahen viele keine andere Möglichkeit, als selbst militant zu sein. Das war ein Konsens in der autonomen Szene, obwohl viele Angst vor Schlägereien hatten. Die Polizei agierte bei den Konflikten alles andere als unparteiisch: Oft ging sie hart gegen Linke vor – insbesondere die zivilen Streifenkommandos waren berüchtigt –, während sie die Neonazis auffallend häufig geradezu hofierte. Bei diesen Auseinandersetzungen in Göttingen verloren zwei Menschen ihr Leben: Conny Wessmann starb auf der Flucht vor der Polizei, und Alexander Selchow wurde Opfer rechter Straßengewalt.

»Die meisten Neonazis waren in dieser Zeit nicht organisiert«, erinnert sich Kim Hange, die als junge Erwachsene die 80er und 90er Jahre erlebte. Karl Polacek war einer der Rädelsführer, ein grobschlächtiger Mann; er führte den niedersächsischen Landesverband der FAP – »das Radikalste, was es zurzeit auf der Rechten gibt«, brüstete er sich in einem Gespräch mit der »Zeit«. Im Göttinger Umland hatte er ein Schulungszentrum errichtet, das als Anlaufpunkt für die zumeist jugendlichen Neonazis diente. Auf seinem Grundstück in Mackenrode fanden Schulungen, Kameradschaftsabende, Wehrsportübungen und Sonnenwendfeiern statt.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Der 17. November 1989 war wieder ein solcher Abend, an dem rechte Schläger in der Innenstadt Menschen gezielt verletzten. Sie waren etwa ein Dutzend. In der Burgstraße gab es eine kurze Auseinandersetzung mit Antifaschist*innen. Sie hatten eine Telefonkette eingerichtet, woraufhin eine weitere Gruppe von rund 20 Personen in der Innenstadt zusammenkam, darunter Conny Wessmann, eine 24-jährige Studentin, die im Emsland aufgewachsen war. Die Polizei eskortierte die Neonazis zu einer Bushaltestelle, damit sie die Stadt verlassen konnten. »Oft fuhren sie nach Nörten-Hardenberg, wo Thorsten Heise lebte, der als Ziehsohn von Polacek galt«, erinnert sich der Zeitzeuge Victor Neuss. Auch die Antifaschist*innen entfernten sich aus der Innenstadt in Richtung Uni-Campus, sie wurden jedoch von der Polizei beschattet und verfolgt.

Polizei gegen Linke

»Ich würde sagen, wenn wir genug Leute sind, sollten wir sie ruhig mal plattmachen«, lautete ein Funkspruch der Polizei, der an die Öffentlichkeit gelangte. Im Nachhinein erklärte die Polizei dies zum Jargon für eine Festnahme, bei der die Personen auf dem Boden liegend festgesetzt würden.

Zwei Zivile Streifenkommandos waren hinter der Gruppe, vor ihr bewaffnete Einsatzkräfte mit Hunden. Im Moment des Zugriffs durch die Polizei versuchte Conny Wessmann über die viel befahrene Weender Landstraße zu gelangen und wurde von einem Auto erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle. »Während Conny reglos am Boden lag, blieben die Polizisten in einer Angriffshaltung«, erinnert sich Victor Neuss. »Ich dachte, jetzt gibt es hier noch eine riesengroße Schlägerei, erst nach einigen Minuten ließen sie von uns ab.« In der Gruppe der Aktivist*innen herrschte blankes Entsetzen.

Noch am Abend fand eine Mahnwache am Unglücksort statt. Einen Tag später entlud sich die Wut auf die Polizei während einer spontanen Demonstration von 2000 Menschen. Scheiben gingen in der Innenstadt zu Bruch. Viele in der autonomen Szene waren überwältigt von der Situation und taumelten zwischen Trauer und Aufstand. Dort, wo Conny Wessmann umgekommen war, versammelten sie sich in den kommenden Tagen zu Dutzenden, Hunderten. »Wir haben Lagerfeuer angezündet, und es kamen viele Menschen aus der Bevölkerung hinzu, die uns Getränke und Essen brachten«, erinnert sich Victor Neuss. »Da rückten Menschen zusammen, das haben wir gemerkt.«

Jahrelang waren noch die Spuren der Lagerfeuer auf dem Asphalt zu sehen – wie Narben, schrieb die »Jungle World«. Heute erinnern dort eine steinerne Stele und eine Skulptur an Conny Wessmann.

Für die autonome Szene in der Stadt war das Ereignis ein Wendepunkt. Während in Berlin die Mauer gefallen war und Menschen in Ost und West im Freudentaumel waren, trug Göttingen Schwarz. Conny Wessmann sei von der Polizei getötet worden, hieß es immer wieder. Eine einberufene Fachschaftsräteversammlung der Universität nannte den Vorfall »mörderisch«. »Mord nicht im Sinne einer bewussten Tötungsabsicht, aber als Kalkül einer Einsatztaktik, die Tote in Kauf nimmt«, hielt sie fest. »Denn Menschenjagden ohne Rücksicht auf das Leben und die Gesundheit, von Verhältnis- und Rechtmäßigkeit ganz zu schweigen, eingeleitet mit einem Halali über Funk, sind mörderische Methoden.«

Viele waren über Conny Wessmanns Tod schockiert und auch entsetzt über den gehässigen Funkspruch. Spätestens jetzt erkannten sie, dass es gefährlich werden kann, für seine Meinung einzustehen, und dass es dabei nicht nur Verletzte geben kann, sondern auch Tote. »Die Polizei ist mehr und mehr zu einem Instrument der Unterdrückung geworden«, heißt es in einer von der Vollversammlung an der Universität verabschiedeten Resolution. Selbst Jürgen Trittin, damals Fraktionsvorsitzender der Grünen im niedersächsischen Landtag, hatte der Göttinger Polizei »ein tief sitzendes Feindbild gegen Linke« bescheinigt.

Der Polizeichef der Stadt, Lothar Will, wirkte in diesen Tagen angespannt. Er bedauerte den Tod von Conny Wessmann, stritt aber alle Vorwürfe ab. »Wir sind es gewohnt, uns neutral, objektiv und sachlich in solchen Situationen zu verhalten«, sagte er dem WDR. In Richtung der Antifaschist*innen beklagte er eine »Selbstjustiz«. Niemand solle selbstständig Strafaktionen durchführen. »Die Polizei hat bisher jeden Bürger schützen können.« Niemand sei dazu aufgefordert, die Demokratie zu verteidigen.

Daran gab es allerdings Zweifel. Am Wochenende darauf erlebte Göttingen eine Demonstration, wie es sie in der Stadt noch nicht gegeben hatte. Annähernd 20 000 Menschen zogen fast fünf Stunden durch die Straßen, darunter mehrere Tausend Autonome. »Als wir uns aufstellten und den Schwarzen Block formierten, kam eine Frau auf uns zu, in beiden Händen trug sie Einkaufstüten«, erinnert sich Victor Neuss an eine Begegnung mit einer DDR-Bürgerin. »Für sie müssen wir seltsam ausgesehen haben, und sie fragte uns: ›Was seid denn ihr für welche?‹ Wir erzählten ihr, was vorgefallen war, worauf sie entgegnete: ›Das ist ja schlimmer als bei uns die Stasi.‹«

Die Polizei war an diesem Tag mit einem martialischen Aufgebot angerückt und versuchte, den Schwarzen Block von der Demonstration abzutrennen, was aber nicht gelang. Wieder gingen viele Schaufensterscheiben zu Bruch. Als eine Polizeieinheit nach der Demonstration zum Juzi stürmte, eskalierte die Situation. Das »Spiegel-Magazin« berichtete von einer gezielten Jagd auf Einzelne. Der Trauermarsch geriet völlig aus dem Ruder und endete in einer wüsten Straßenschlacht mit Dutzenden Verletzten.

Beginn der Baseballschlägerjahre

An der rechten Gewalt änderte sich dagegen nichts. Nur wenige Tage später gab es drei Brandanschläge auf Häuser, in denen linke Studierende wohnten. Etwas über ein Jahr später, in der Neujahrsnacht 1990/91, starb der 21-jährige Alexander Selchow in dem Göttinger Vorort Rosdorf auf dem Nachhauseweg von einer Silvesterparty. Zwei Nazi-Skinheads hatten ihn attackiert, einer zog ein Messer und stach fünfmal zu. Der Grund für den Angriff war eine vermutete linke Haltung.

Der später als Haupttäter verurteilte Oliver Simon war zur Tatzeit 17 Jahre alt und lebte bei Karl Polacek in Mackenrode. Über den getöteten Alexander Selchow, der seinen Wehrdienst leistete, sagte der FAP-Führer gegenüber der »Zeit« abfällig: »Wir nennen ihn nicht Soldat, sondern Gruftie.« Selchow habe seinen Tod selbst verschuldet, erklärte er lapidar, weil er sich in der antifaschistischen Szene bewegt habe. »Wir üben die Abwehr feindlicher Angriffe. Die Gewaltspirale ist in Bewegung geraten. Heute geht nichts mehr ohne Messer«, schwadronierte er.

Deutschland war inzwischen vereint, und eine nationalistische Woge schwappte durchs Land. Neonazis fühlten sich davon beflügelt, überall in der Republik grassierte rechter Hass. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort war, den ereilte unter Umständen das gleiche Schicksal wie Alexander Selchow. Es war die Zeit der Pogrome von Rostock oder Hoyerswerda und der verheerenden Brandanschläge in Mölln, Solingen und Lübeck. Im Rückblick auf diese Zeit wird oft von den Baseballschlägerjahren gesprochen.

»Im südlichen Niedersachsen hatte diese Entwicklung schon vier oder fünf Jahre früher eingesetzt. Darauf versuchten viele, die ins Visier der rechten Gewalt gerieten, zu reagieren«, erklärt Victor Neuss. Die Antifa-Bewegung erhielt Zulauf, aber auch Initiativen wie die BürgerInnen gegen Rechtsextremismus und Gewalt, in der sich Eltern, Lehrer*innen und Gewerkschafter*innen zusammenschlossen. »Es wuchs das Bedürfnis, sich gegen die rechten Zustände zu engagieren«, sagt Kim C. Hange.

Die bekannteste Gruppierung in Göttingen war die Autonome Antifa (M), die sich nach dem Tod von Conny Wessmann gründete und zeitweilig 50 Mitglieder umfasste. Das Erstarken der extremen Rechten sah die Gruppe als Auswuchs eines aggressiven Kapitalismus, der ein Konkurrenzdenken auf die Spitze treibt. Ein solches System stellte diese Gruppe fundamental infrage.

Vermummt wie die Zapatistas

Die Göttinger autonome Szene wurde für den martialisch wirkenden Schwarzen Block auf Demonstrationen berüchtigt. Er diente dem Selbstschutz, um nicht erkannt zu werden. Aber es war auch ein Ausdruck der Militanz, zu der insbesondere die Autonome Antifa (M) stand. »Oft hatten wir keinen Grund, militant vorzugehen«, erinnert sich Victor Neuss, der Mitglied der Gruppe war. »Aber der Schwarze Block war ein Zeichen: Wenn die Bullen uns angreifen, würden wir uns wehren, ganz nach dem Motto: Wir könnten, wenn wir wollten. Ähnlich wie bei den Zapatistas in Mexiko. Die sind auch vermummt, haben aber die Waffen niedergelegt, um Gespräche zu führen.«

Die Autonome Antifa (M) veröffentlichte ein Positionspapier zu einer bundesweiten Vernetzung von Antifagruppen, woraus die Antifaschistische Aktion, bundesweite Organisierung (AA/BO) hervorging. In Göttingen selbst war die Gruppierung aber umstritten. »Es gab eine Szene rund ums Juzi, die nicht in dieser Art organisiert sein wollte«, erinnert sich Victor Neuss. »Auch das Gehabe um den Schwarzen Block wirkte auf viele wie ein Fetisch, ein Macker-Gehabe. Die Situation war angespannt, sodass wir Anfang der 90er Jahre mit der Gruppe schließlich aus dem Juzi rausgegangen sind.«

Ernst wurde es für die Gruppe zwei Jahre später, als die Polizei 15 Wohnungen von Aktivist*innen sowie den Buchladen Rote Straße und ein Büro des Allgemeinen Studentenausschusses durchsuchte. Die Bundesanwaltschaft ermittelte gegen 17 Mitglieder wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Zu einer Verurteilung kam es jedoch nicht, es blieb bei einer Drohgebärde. Das Verfahren wurde noch vor Prozesseröffnung gegen die Zahlung von 51 000 D-Mark eingestellt.

»Mord als Kalkül einer Einsatztaktik, die Tote in Kauf nimmt.«

Fachschaftsräteversammlung der Universität Göttingen

In der Stadt klaffte aber noch immer eine Wunde. Über viele Jahre fand immer im November eine Demonstration für Conny Wessmann statt, wobei viele ihrer Weggefährt*innen nicht wollten, dass sie zu einer antifaschistischen Ikone stilisiert wird. Sie machten die Umstände ihres sinnlosen Todes öffentlich, aber die Erinnerungen an sie als Weggefährtin, Kommilitonin und Freundin blieben privat.

An einer Aufarbeitung der Geschehnisse versuchte sich auch das Deutsche Theater in Göttingen zu beteiligen. Der Dramatiker Lutz Hübner schrieb das Stück »Ausnahmezustand«, das 2001 aufgeführt wurde. »Es war der Versuch, Themen, die die Stadt beschäftigten, auf die Bühne zu bringen«, erzählt er. »Aber es hat sich als schwierig gestaltet, an die linke Szene heranzukommen. In deren Augen war das Deutsche Theater ein Ort für die Bourgeoisie.«

Die Skepsis gegenüber dem Establishment war bei den Autonomen tatsächlich groß. Zu oft sei der vielschichtige Konflikt in den konservativen Medien auf einen Streit zwischen rivalisierenden Jugendbanden – auf der einen Seite die Chaoten, auf der anderen die Skinheads – reduziert worden, lautet ein weitverbreiteter Vorwurf.

Ausgangspunkt für Lutz Hübners Spurensuche ist der Tod von Conny Wessmann. Er verbindet in dem Stück fiktive Tagesabläufe von drei beteiligten Personen und deckt das Spektrum zwischen autonomer Szene, universitärem Protest und zivilem Polizeieinsatz ab. Mit alltäglichen Beschäftigungen schildert er, wie die Situation mehr und mehr entgleitet und letztlich sogar die Demokratie gefährdet.

Einen Beitrag zur Aufarbeitung konnte das Stück allerdings nur bedingt leisten, was nicht daran lag, dass es keine Schuldigen benennt und »weichgezeichnet« sei, wie der MDR bemängelte. »Im Nachhinein muss man sagen, dass es mit der Aufführung nicht gelang, einen Austausch zu schaffen«, meint Lutz Hübner. »Es gab in der Zeit auch noch keine regelmäßigen Publikumsgespräche. Vielleicht kam das Stück auch zu früh«, mutmaßt er.

Neue Bündniskultur

Tatsächlich rückten aber die antifaschistisch gesinnten Akteure in der Stadtgesellschaft enger zusammen. Mit den Jahren entwickelte sich eine Bündniskultur, die von den Autonomen über Bürgerinitiativen bis hin zu Kirchengemeinden reichte. Die daraus entstandene Atmosphäre hat dazu beigetragen, dass sich die Situation in Göttingen befriedete. Zugleich erfuhr die Autonome Antifa (M) einen schleichenden Bedeutungsverlust. 2004 löste sich die Gruppe auf, weil es einen Riss zwischen internationalistischen und antideutschen Strömungen gab. In einer Erklärung heißt es knapp, es habe »Differenzen« gegeben.

Auch die rechte Gewalt nahm ab. Karl Polacek wurde 1992 wegen seiner Gewaltverherrlichung aus Deutschland ausgewiesen, nachdem er eine linke Demonstrantin mit einem Beil auf den Kopf geschlagen hatte – er war Österreicher; und auch die FAP wurde drei Jahre später verboten. Aber Thorsten Heise, der Ziehsohn Polaceks, verschwand nicht von der Bildfläche. Er lebt heute im thüringischen Eichsfeld und ist mit dem thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke befreundet. Sein Anwesen in Fretterode ist zu einem Tummelplatz für Neonazis geworden.

2018 kam es zu einem Zwischenfall, als zwei Journalisten aus Göttingen dort ein Nazitreffen beobachteten. Sie wurden entdeckt und traten den Rückzug an, wurden dabei aber von zwei Neonazis verfolgt. Nach einigen Kilometern Hetzjagd im Auto wurden sie gestellt und mit einem Messer sowie einem Schraubenschlüssel attackiert. Einer der beiden Angreifer war Thorsten Heises Sohn Nordulf. Die Verfolgungsjagd sorgte überregional für Schlagzeilen.

»Wenn wir angegriffen werden, schlagen wir militant zurück, ohne Rücksicht auf Verluste«, sagte Thorsten Heise 1989 in einem Fernsehinterview. Es könnte auch ein aktuelles Statement sein, als wäre die Zeit stehen geblieben.

Die Gedenkveranstaltung für Conny Wessmann findet in diesem Jahr am 17. November ab 20.30 Uhr am Gedenkstein in der Weender Landstraße 3–7 statt.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.