- Kultur

- Emanzipation

Feminismus: »Zurück auf die alten Baustellen«

Welchen Feminismus wollen wir? Ein Gespräch mit Gertraud Klemm und Alexander Graeff

Herr Graeff, wie kamen Sie zum Feminismus?

Alexander Graeff: Mein Aufwachsen war stark patriarchal geprägt. Unter meinem Großvater haben wir alle gelitten, vor allem die Frauen der Familie, aber auch mein Vater, mein Bruder und ich haben seine Dominanz als sehr beengend erlebt. Ich stamme aus kleinbürgerlich-dörflichen Verhältnissen mit der klassischen Arbeitsteilung: Die Männer bringen das Geld nach Hause, die Frauen kümmern sich um Kinder und Haushalt. Nach meiner Flucht aus der Provinz im Alter von 21 Jahren – erst nach Karlsruhe, dann fünf Jahre später nach Berlin – bin ich mehr von Frauen sozialisiert worden und werde es bis heute. Ich habe immer mit emanzipierten Frauen zusammengelebt, die sich auch als Feministinnen verstanden haben. Mit 26 konnte ich dann in Berlin studieren und mich auch mit feministischer Literatur und Theorie befassen.

Wie war das bei Ihnen, Frau Klemm?

Gertraud Klemm: Ich bin aufgewachsen in gutbürgerlichen Verhältnissen, sehr behütet, würde ich sagen. Trotzdem habe ich immer gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe dann recht früh Feministinnen gelesen. So richtig erwischt hat es mich, als wir ungewollt kinderlos waren und zwei Kinder adoptiert haben. Wie sich da diese Mutterrolle über mich drübergestülpt hat, das war ein Schock. Ab da habe ich auch angefangen, ernsthaft zu schreiben.

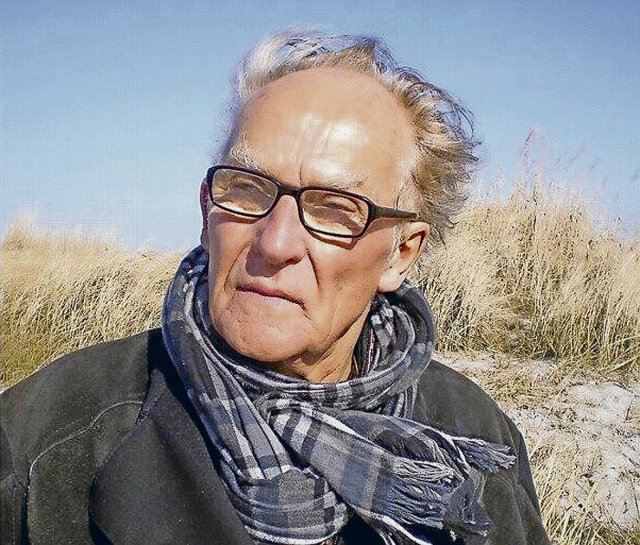

Der Begriff Feminismus wird von unterschiedlichen Akteur*innen sehr verschieden ausgelegt: so verschieden, dass sich inzwischen unterschiedliche Schulen anscheinend unversöhnlich gegenüberstehen. Aber gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten und wie könnten sie aussehen? Die österreichische Schrifstellerin und Biologin Gertraud Klemm, Jahrgang 1971, beschreibt in ihren Büchern – immer unverblümt und oft mit viel schwarzem Humor – das Scheitern der Emanzipationsversprechen und die weiterhin bestehende soziale Last, Mutter und/oder Frau zu sein. Zuletzt erschien von ihr der Roman »Einzeller« bei Kremayr und Scheriau. Alexander Graeff, Jahrgang 1976, ist Schriftsteller, Philosoph und Literaturvermittler. Er leitet den Programmbereich Literatur in der Brotfabrik Berlin und setzt sich für mehr Sichtbarkeit queerer Personen und Themen im Literaturbetrieb ein. Zuletzt erschien von ihm die Erzählung »Diese bessere Hälfte« im Herzstückverlag.

Ihr erster Roman, »Aberland,« handelte davon, wie zwei Frauen an den Anforderungen nach der Emanzipation scheitern. Es gab einige Besprechungen von Feministinnen, die gesagt haben: Das macht die Frauen klein, das ist antifeministisch.

Klemm: Ja, da waren einige Watschen dabei. Es waren vor allem Frauen, die mir Misogynie unterstellt haben, häufig Feministinnen einer älteren Generation, die in der Großstadt ihre Utopien individuell realisiert haben und nicht hören wollten, dass es mit der Befreiung der Frau nicht überall so weit her ist, wie sie es gerne hätten. Zugegeben, der Roman war aber gleichzeitig sehr erfolgreich.

Für meinen Begriff haben sich die Debatten rund um feministische Themen deutlich verschärft, auch im Konflikt zwischen Second Wave und Third Wave Feminism. Ist das zu schematisch?

Klemm: Ich nehme das auch so wahr. Die letzten fünf bis zehn Jahre haben mich sehr desillusioniert. Inzwischen denke ich, es gibt gar keinen Feminismus, nur viele Feminismusfragmente. Das kommt auch davon, weil es diesen Bekenntniszwang zu bestimmten Glaubenssätzen gibt und man auch ständig davon bedroht ist, ausgeschlossen zu werden, wenn man das Glaubensbekenntnis nicht brav aufsagt.

Graeff: Ich sehe auch, dass wieder Vorstellungen einer »reinen Lehre« kursieren, zumindest in Teilen der Bewegung. Das wird durch den Begriff der Identität und seine dualistische Tradition noch verstärkt. In Abgrenzung vom Anderen wird das Eigene stark gemacht, was dann kollektive Identitäten zementiert, die das Ich nicht mehr vage und als Bricolage begreifen. Dadurch wird ein sich emanzipierendes Ich wieder zunichtegemacht. Ich bin übrigens unbedingt für das Ich, auch in der Literatur. Für die individuellen Geschichten und Erfahrungen und dafür, dass ausreichend Platz dafür ist. Widersprechen würde ich allerdings, was die Ausschlüsse aufgrund von Glaubensbekenntnissen anbelangt. Es ist ja oft andersherum: Die Ängste vor Cancel Culture und Redeverbot sind konservative Erfindungen zur Unterdrückung progressiver Lebenswelten.

Klemm: Ich wäre gerne bereit, öffentlich mit Third Wave oder queeren Feministinnen zu diskutieren, aber diese Diskussionen werden gemieden oder aktiv verhindert. Privat kann ich über die Differenzen reden, aber in der Öffentlichkeit gibt es dafür kaum mehr Foren. Das liegt natürlich auch an der Funktionsweise des kapitalistischen Journalismus. Im »Diskurs« wird lieber das hervorgehoben, was knallt, das klickt sich besser und Klicks sind Geld wert. Um Inhalte oder gar Verständigung geht es in dieser kapitalistischen Logik nicht.

Wo sehen Sie die Konfliktlinie zwischen Second und Third Wave, vom Feminismus der 60er bis 80er Jahre und dem, was danach kam?

Klemm: Ich denke, der Second-Wave-Feminismus war zweidimensional: Es gab diesen klaren Antagonismus zwischen Frauenrolle und Männerrolle, und dagegen wurde aufbegehrt. Klar gab es da auch Graustufen, aber der grundsätzliche Konflikt war überschaubar. Mit dem Third-Wave-Feminismus und all den Intersektionen wird es plötzlich dreidimensional, und es sind in sehr kurzer Zeit viele neue Kategorien dazugekommen. Das kann schon auch überfordern. Es ist auch schwierig für einige Feministinnen älterer Generation, die jahrzehntelang gegen Zwangsprostitution gekämpft haben, zu akzeptieren, dass Sex Work auch schlicht Arbeit sein kann. Aber es gibt eben beides: Zwangsprostitution und selbstbestimmte Sexarbeit. Komplexe Probleme passen eben nicht auf ein buntes Insta-Mantra. Das gilt für alle feministischen Streitthemen.

Graeff: Für meine Begriffe ist diese Frage schon Teil des Konflikts, weil auch da ein Dualismus zugespitzt wird. Wäre Simone de Beauvoir zum Beispiel über die Rechte von Arbeiter*innen befragt worden oder zum Thema Rassismus, hätte sie das sicher als Problem benannt. Wirklichkeit und Gesellschaft sind komplexer geworden, auch weil wir Sprache für zuvor marginalisierte Teile der Gesellschaft gefunden haben. Das kann durchaus überfordern, eine alte, verkürzende Sprache trägt aber auch oft dazu bei, die Komplexität der Wirklichkeit rüde zu reduzieren. Also ja, die Begriffe haben sich weiter geschärft, aber ein vermeintlicher Bruch zwischen zwei Lagern ist künstlich.

Ein Bruch, der sich aber doch verschärft hat, seit Teile der queerfeministischen Bewegung die Hamas als Teil eines Befreiungskampfes sehen.

Klemm: Die queerfeministische Solidarität mit der Hamas ist mir völlig unbegreiflich. Wer auch nur fünf Sekunden darüber nachdenkt und wem etwas an Menschen liegt, muss doch den Hass auf Frauen und Queers in dieser Terrorgruppe erkennen.

Graeff: Es stimmt, dass es einen kleinen Teil der queerfeministischen Bubble gibt, die ihren eigenen Freiheitskampf mit dem Terror, mit dem die Hamas die Menschen malträtiert, parallelisieren. Diese Radikalisierung entsteht eben durch die besagten Fantasien einer »reinen Lehre« und ein dualistisches Freund-Feind-Schema.

Wo sehen Sie Berührungspunkte zwischen den Lagern?

Klemm: Wir wollen grundsätzlich das Gleiche: Wir wollen in Würde leben und lieben, nicht verletzt und nicht herabgewürdigt werden. Und ich gönne dem Patriarchat diesen Sieg über den Feminismus nicht. Aber ich sehe auch ein Problem, dass es einen Verteilungskampf gibt. Es ist so viel von Diversität die Rede, für die es Posten und Geld gebe müsste. Es braucht auch Budget für Frauenmedizin, für Ethnomedizin, für medizinisches Neuland. Der Bereich Diversität wird immer größer, aber der Futtertrog wächst nicht mit. Natürlich entsteht da eine Neidkultur. Diversität ist nichts, was über einzelne Beauftragte oder Galionsfiguren hergestellt wird, sondern es braucht viel mehr Diversität in den Parlamenten, in den Parteien, auch da, wo das Geld verteilt wird. Das müsste eine gemeinsame politische Forderung sein.

Graeff: Das sehe ich auch so. Mit den Subventionen zum Beispiel, die ins Auto investiert werden, könnte der komplette Kultur- und Bildungsbereich durchfinanziert werden. Dass da keine Umverteilung stattfindet, ist ein Problem.

Was würden Sie sich für künftige innerfeministische Auseinandersetzungen wünschen?

Graeff: Auf jeden Fall, dass verstanden wird, dass dieses Ich, das gestärkt wurde und weiterhin gestärkt werden muss, ein relationales Ich ist. Die Vorstellung eines autonomen Ichs, losgelöst von Welt und anderen Subjekten, ist in meinen Augen genauso schädlich wie die Vorstellung kollektiver Identitäten. Für die feministischen Diskurse wünsche ich mir also mehr Solidarität untereinander.

Klemm: Ich wünsche mir, dass die feministische Theorie auf ihre Praxistauglichkeit geprüft wird und der Feminismus wieder mehrheitstaugliche Schwerpunkte setzt. Dass gemeinsame Ziele verfolgt werden, anstatt dass über alles und jedes gestritten wird. Feminismus kann und muss es nicht allen recht machen! Feministinnen sollten sich die Gummistiefel anziehen und zurück auf die uralten Baustellen stapfen: Schwangerschaftsabbruch, Gewaltschutz, Gender-Pay-Gap. Alles noch unerledigt, genug Arbeit für alle!

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.