- Wissen

- Jahresrückblick

Fortschritte bei HIV-Prävention und Autoimmunerkrankungen

Gentechnik spielt bei den wissenschaftlichen Durchbrüchen des Jahres eine wichtige Rolle

Das Medikament Lenacapavir sei der nächste, aber keineswegs der letzte Schritt im Kampf gegen Aids, schreibt Holden Thorp, Chefredakteur des Fachjournals »Science«, in seiner Hommage auf den wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres 2024. Jedes Jahr kürt das renommierte Journal ein Forschungsergebnis zum »Breakthrough of the Year«.

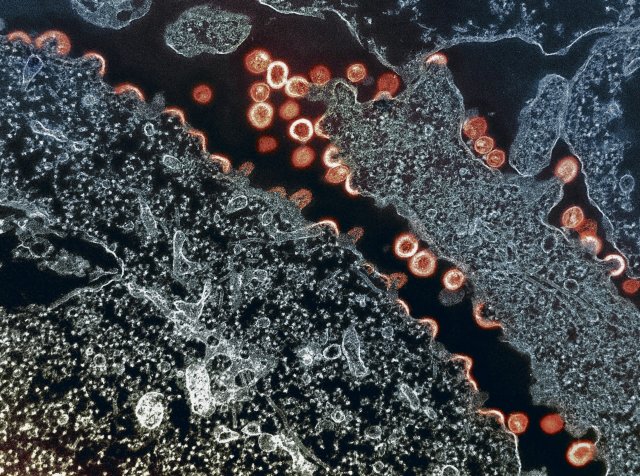

Langzeitschutz gegen HIV-Infektionen soll das neue Medikament bieten und hat dies jüngst in einer Studie unter Mädchen und jungen Frauen in Südafrika und Uganda mit einer Wirksamkeit von erstaunlichen 100 Prozent unter Beweis gestellt. In einer weiteren Studie, an der Menschen verschiedener Gender auf mehreren Kontinenten teilnahmen, zeigte es eine Wirksamkeit von 99,9 Prozent.

Die langersehnte Impfung gegen HIV ist Lenacapavir noch nicht, sondern eine Form von Präexposistionsprophylaxe (PrEP) – das sind Medikamente, die bislang in Tablettenform eingenommen werden und vor einer Ansteckung, beispielsweise beim Sex, schützen. Der Gebrauch von PrEP ist vor allem in schwulen Communitys verbreitet – allerdings nur dort, wo diese auch Zugang zu dem Medikament haben. Werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung stigmatisiert oder kriminalisiert, haben sie auch weniger Möglichkeiten, sich optimal zu schützen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Lang anhaltender HIV-Schutz könnte Zahl der Neuinfektionen senken

Lenacapavir bietet nun gegenüber den täglich einzunehmenden Tabletten den Vorteil, dass es nur einmal alle sechs Monate gespritzt werden muss. Eine Zielgruppe der PrEP könnten wie in der erfolgreichen Wirksamkeitsstudie junge Frauen sein, in Regionen, in denen HIV und Aids verbreitet sind. Durch die Spritze könnten sich die Frauen diskret schützen, ohne in ihrem Umfeld selbst in Verdacht zu geraten, Aids-Medikamente einzunehmen. Die halbjährliche Spritze könnte dazu beitragen, dass das Ziel des Gemeinsamen HIV-/Aids-Programms der Vereinten Nationen (Unaids), bis 2030 die Neuinfektionen pro Jahr auf unter 200 000 zu senken, in erreichbare Nähe rückt, befindet »Science«.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich arme Länder und Schwellenländer die breite Anwendung der PrEP auch leisten können. Das Pharmaunternehmen Gilead habe bereits einen Vertrag mit sechs Herstellern von Generika geschlossen, Lenacapavir für 120 arme Länder günstig zu produzieren, berichtet das Wissenschaftsmagazin. Für Länder mit mittlerem Einkommen wie Brasilien – mit einer hohen Zahl an HIV-Infizierten – gebe es aber bislang keine vergünstigten Konditionen.

Die neue Form der PrEP wird aber nicht nur deshalb gefeiert, weil es die HIV-Prävention für viele Menschen einfacher machen könnte, sondern auch, weil es einen neuen Wirkmechanismus nutzt. Es setzt am Kapsid an, der Proteinhülle, die das Genom des Virus umgibt. Diese wird durch das Medikament verhärtet, was sie daran hindert, in den Nukleus von Wirtszellen einzudringen. Zudem ist auch die Vermehrung des Virus gestört. Beides zusammen hat offenbar die Wirksamkeit von 100 Prozent ergeben.

Mit veränderten Immunzellen gegen Autoimmunkrankheiten

Neben dem Durchbruch des Jahres ernennt »Science« eine ganze Reihe von Zweitplatzierten. Unter diesen eine weitere medizinische Innovation, die Behandlung von Autoimmunerkrankungen mit Car-T-Zellen. Die Car-T-Zell-Therapie wird bereits seit 15 Jahren gegen Leukämie eingesetzt, allerdings ist sie oftmals mit schweren Nebenwirkungen verbunden. Dabei werden T-Zellen, die eine wichtige Rolle bei der körpereigenen Immunabwehr spielen, aus dem Blut der Patient*innen gewonnen. Sie werden dann im Labor vermehrt und so verändert, dass sie Krebszellen im Körper besser erkennen und bekämpfen können. Als chimäre Antigen-Rezeptor-T-Zellen (Car-T-Zellen) werden sie den jeweiligen Patient*innen schließlich wieder verabreicht.

In diesem Jahr berichteten deutsche Forschungsteams, mit Car-T-Zellen in acht Fällen erfolgreich die Autoimmunerkrankung Lupus behandelt zu haben. Patient*innen mit anderen Autoimmunerkrankungen, die ebenfalls mit Car-T-Zellen behandelt worden waren, hatten zwar teilweise noch Symptome, konnten aber danach ihre Immunsuppressiva absetzen.

Auch der chinesische Rheumatologe Huji Xu von der Naval Medical University in Shanghai vermeldete Erfolge bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen mit Car-T-Zellen. Bei den drei von ihm behandelten Patient*innen hätte sich eine Besserung innerhalb weniger Tagen gezeigt. Die Besonderheit von Xus Behandlung war, dass er dafür keine veränderten Zellen der Patient*innen selbst verwendet hatte, sondern Zellen von Spender*innen. Diese waren von einem weiteren Wissenschaftsteam um Du Bing von der East China Normal University in Shanghai mithilfe der Genschere Crispr/Cas9 so verändert worden, dass sie keine Immunreaktion bei den Empfänger*innen auslösen sollten.

Für seinen mutigen Ansatz wählte das renommierte Fachjournal »Nature« Hu unter die zehn Personen, die die Wissenschaft im Jahr 2024 geprägt haben. Nach der ersten Erfolgsmeldung habe Hu 24 weitere Menschen mit derselben Methode behandelt. Wie bei allen neuen medizinischen Behandlungen gehört aber nicht allein der Mut des Arztes dazu, sondern sicher auch der der Patient*innen, die sich solchen experimentellen Therapien unterziehen.

Pestizide ohne herkömmliche Agrarchemie

Gentechnische Eingriffe werden von den führenden Wissenschaftsjournals nicht nur im Bereich der Humanmedizin gefeiert: »Science« hat auch Pestizide mit neuen, nach Herstellerangaben besonders zielgerichteten Wirkmechanismen auf seiner Liste der herausragenden wissenschaftlichen Errungenschaften.

Es geht hier um RNA-basierte Pestizide, die auf genau ein Gen des Schädlings abzielen, den sie bekämpfen sollen. So hat die Firma Green Light Biosciences in den USA ein Mittel gegen den Kartoffelkäfer entwickelt, von dem laut Firma nur 9,9 Gramm pro Hektar ausgebracht werden müssten, »so viel wie ein Löffel Zucker, verteilt auf einem Fußballfeld«. Das Mittel, das auf die Blätter der Kartoffelpflanze gesprüht wird, basiert auf RNA-Interferenz (RNAi). Bei diesem an sich natürlichen Mechanismus blockieren RNA-Schnipsel die Expression bestimmter Gene. Bei dem neuen Pestizid »Calantha«, das in diesem Jahr von der US-Umweltbehörde EPA zugelassen wurde, führt die RNAi zum Tod der Kartoffelkäferlarven, wenn sie von den behandelten Blättern fressen. Denn das Mittel blockiert die Expression eines lebenswichtigen Proteins der Insekten.

Im Jahr 2007 war entdeckt worden, dass doppelsträngige RNA die Darmschleimhaut von Insekten durchdringen kann. Seither setzen Forschende große Hoffnungen auf die RNAi als Methode zur Bekämpfung verschiedener Schadinsekten. Seit 2023 ist bereits eine genetisch veränderte Maissorte auf dem Markt, die selbst eine für den Maiswurzelbohrer tödliche RNA produziert. Green Light Biosciences hat für ein weiteres auf RNAi basierendes Mittel die Zulassung bei der EPA beantragt: »Vadescana« soll Honigbienen vor dem Befall mit Varroa-Milben schützen. Laut Unternehmen zerfallen die RNA-Pestizide schnell und stellen keine Belastung für Böden und Gewässer dar.

Doch sollten RNA-Pestizide in größerem Umfang zur Anwendung kommen, winkt schon wieder ein altbekanntes Problem: Insekten zeigen sich oft innerhalb kurzer Zeit unbeeindruckt von den Giften, mit denen sie bekämpft werden sollen. In Laborversuchen entwickelten sowohl der Kartoffelkäfer als auch der Maiswurzelbohrer bereits Resistenzen gegen die RNA, die sie abtöten sollte, wenn diese hoch dosiert wurde.

RNA-Pestizide könnten sich dennoch zu einem wichtigen neuen Marktsegment für die Hersteller von Agrarchemie entwickeln. Vor allem in Europa könnten die RNA-Pestizide eher zum Zuge kommen als Pflanzen, die ihre eigene insektenschädliche RNA bilden. Denn während solche Pflanzen als gentechnisch verändert gelten, trifft dies auf Mittel zum Versprühen nicht zu.

»Das Medikament Lenacapavir ist der nächste, aber keineswegs der letzte Schritt im Kampf gegen Aids.«

Holden Thorp »Science«

Die Geschichte der Mehrzeller muss neu geschrieben werden

Nicht alle wissenschaftlichen Durchbrüche des Jahres müssen gleich eine nützliche Anwendung für die Menschen mit sich bringen, manche bergen auch einfach nur erstaunliche Erkenntnisgewinne.

So könnte ein Fund winziger Fossilien aus China dazu führen, dass die Entstehungsgeschichte des Lebens auf der Erde korrigiert werden muss. Gefunden und erstmals beschrieben wurde das algenartige Fossil Quingshania magnifica bereits im Jahr 1989. Und obwohl es aus einer 1,6 Milliarden Jahre alten Gesteinsformation in Nordchina stammte, fand die Studie, die das Fossil beschrieb, seinerzeit keine besondere Beachtung.

Erst in einer im Januar 2024 in »Science« veröffentlichten Studie wurde nachgewiesen, dass die Formation voll von Fossilien dieser Art war – 279 wurden insgesamt gesammelt. Sie bestanden aus Strängen von bis zu 20 Zellen. Einige hatten sogar Sporen, was auf ein Fortpflanzungssystem hindeutet. Weitere Untersuchungen zeigten, dass es sich um Eukaryoten handelte, also Lebewesen wie alle heute vorkommenden Pflanzen, Tiere und Pilze, deren Zellen einen Zellkern enthalten.

Demgegenüber stehen Prokaryoten, beispielsweise Bakterien, die ihre Erbinformation nicht in einen Zellkern packen. Vor 1,6 Milliarden Jahren hätten sich nach bisheriger Annahme bestenfalls mehrzellige Prokaryoten finden dürfen, nicht aber Eukaryoten. Der bislang gültigen Evolutionsgeschichte zufolge hätten die Eukaryoten nämlich erst vor etwa einer Milliarde Jahre angefangen, einfache mehrzellige Strukturen zu bilden.

Die These, dass die Eukaryoten schon 600 Millionen Jahre früher mehrzellig wurden, wird auch durch weitere Funde algenartiger Fossilien aus ähnlich alten Gesteinsformationen in Indien, Kanada und Australien unterstützt. Alles deutet darauf hin, dass die Eukaryoten schon vor 1,6 Milliarden Jahren mehrzellig wurden. Um wirklich komplexe Organismen zu entwickeln, haben sie sich dann aber etwas mehr Zeit gelassen als bisher gedacht.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.