- Kultur

- Konstruktiver Journalismus

Klassischer Journalismus ist indirekt Werbung fürs Establishment

Medienwissenschaftler Uwe Krüger im Gespräch über Journalismus, der die Welt besser machen will

Wer Nachrichten verfolgt, erfährt fast ausschließlich von neuen Krisen und Katastrophen. Immer mehr Menschen reagieren darauf mit Nachrichtenvermeidung. Konstruktiver Journalismus will eine Antwort darauf geben. Was war sein Ausgangspunkt: Nachrichtenmüdigkeit des Publikums oder eigene Krisen- und Katastrophenverdrossenheit von Journalisten?

Nachrichtenmüdigkeit oder Nachrichtenvermeidung als Schlagworte sind eigentlich erst seit ein, zwei Jahren in der Fachdiskussion. Begonnen hat die Debatte in Deutschland ungefähr 2015, als das Buch »Constructive News« von Ulrik Haagerup, dem damaligen Nachrichtenchef des Dänischen Rundfunks, in deutscher Übersetzung erschien. Am Anfang war konstruktiver Journalismus eher eine Antwort auf eigenes Unwohlsein von Journalistinnen und Journalisten mit ihrem Job. Die fragten sich, wie das eigentlich wirkt, wenn wir den Leuten die ganze Zeit nur Negatives erzählen. Dann kommt es zu Apathie, Depression, Zynismus – also demokratieschädigende und individuell schädigende Wirkungen. Und dem wollte man begegnen.

Wobei diese Schule ja eigentlich noch viel älter ist.

In der Tat. Robert Jungk, der Erfinder der Zukunftswerkstätten, hat schon in den 1940ern versucht, das zu praktizieren. Er wollte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zeigen, dass auch Positives entsteht, wie etwa die Uno, die damals aufgebaut wurde. Und der Friedensforscher Johan Galtung begann in den 1970er Jahren, einen lösungsorientierten Friedensjournalismus statt des konventionellen Gewalt- und Kriegsjournalismus zu fordern.

In den 2010er Jahren wurde dann vor allem durch die dänische Journalistin Cathrine Gyldensted die Idee vertreten, dass wir durch Nachrichtenkonsum Hilflosigkeit erlernen. Sie war beeinflusst von der Positiven Psychologie, die davon ausgeht, dass Depressionen nicht unbedingt geheilt werden können, indem man besonders tief in der unglücklichen Kindheit wühlt, sondern indem man die Ressourcen der Leute stärkt. Übertragen auf den Journalismus wurde daraus die Idee, gute Beispiele prominenter zu machen und Pioniere des Wandels vorzustellen. Der Ansatz war: Ändern wir die Selektionskriterien der Medien, sodass auch Fortschritt und positive Entwicklungen sichtbar werden.

Dr. Uwe Krüger, geboren 1978 in Leipzig, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Journalismus der Universität Leipzig und Forschungskoordinator des Zentrums Journalismus und Demokratie (JoDem). Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch seine Bücher »Mainstream – Warum wir den Medien nicht mehr trauen« und »Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten« bekannt. Krüger ist Mitgründer des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaft.

Inwiefern bricht dieser Ansatz mit traditionellen Vorstellungen von Journalismus? Gehört dazu nicht eigentlich immer schon, auch nach Lösungen und Alternativen zu suchen?

Viele Journalisten haben noch vor zehn Jahren sehr allergisch auf diese Idee reagiert. Im Sinne von: Wir beobachten nur handeln sollen andere. Während die Konstruktiven Journalisten ausdrücklich Verantwortung für die Wirkungen der Berichterstattung übernehmen wollten, wollten andere eben mit der reinen Lehre als kritische Journalisten und Watchdogs den Finger in die Wunde legen. Mittlerweile argumentieren die Verfechter des Konstruktiven Journalismus, dass man mit lösungsorientierter Berichterstattung die Zähne des Watchdogs sogar schärfen kann: Wenn man zeigt, dass anderswo bestimmte Lösungen umgesetzt werden, kann das die Mächtigen ja stark unter Druck setzen, warum das nicht auch bei ihnen möglich ist.

Das Problem des klassischen Journalismus ist, dass er sich an oft negativen Nachrichtenfaktoren orientiert: Wenn sich mächtige Leute streiten und das auch noch einen Schaden zur Folge hat, dann macht die Addition mehrerer Nachrichtenfaktoren – Prominenz, Konflikt, Folgenschwere – die Geschichte groß. Auch wenn das für die Leute gar nicht besonders wichtig ist und es für sie viel interessanter wäre, einen kleinen Lösungsansatz präsentiert zu bekommen, die sie gut nachmachen können. Ein Wald, der wächst, ist leiser als ein Baum, der fällt, sagen die Tibeter.

Halten Sie die Sorge für unberechtigt, dass die Vorstellung von solchen Pionieren des Wandels am Ende nichts anderes als PR für NGOs, Organisationen, Initiativen ist?

Tatsächlich ist die Grenze zur PR und zur Werbung nicht allzu weit. Man muss darauf achten, dass man Lösungsansätze nicht in den Himmel jubelt, sondern nüchtern schaut, wie genau funktioniert etwas, was sind die bewiesenen Wirkungen, was vielleicht unbeabsichtigte Nebenwirkungen, was sagen verschiedene Quellen? Verteidiger würden aber sagen, der Ansatz selbst hat nichts mit Werbung zu tun, sondern ist ganz normaler Journalismus. Man wendet das übliche Recherchehandwerk an, nur nimmt man andere Themen in den Blick. Man schaut nicht nur das Problem an, sondern sucht aktiv nach vorhandenen Lösungsansätzen und recherchiert dort genauso sorgfältig, wie man einen Missstand recherchieren würde.

Es braucht kritische Distanz auch der guten Sache gegenüber.

Genau, man darf sich eben nicht nur auf den Chef der NGO als Quelle verlassen. Das Netzwerk für konstruktiven Journalismus hat journalistische Standards aufgestellt, die verhindern sollen, dass man hier sozusagen zum Pressesprecher wird. Es gibt ja auch Greenwashing, etwa wenn Konzerne behaupten, sie würden etwas für die Umwelt tun. Ist vielleicht sogar toll, dieses 500 000-Dollar-Umweltprojekt des Fossil-Konzerns – aber auf der anderen Seite macht er Milliardengewinne mit Öl.

Der tägliche Strom an Nachrichten über Krieg, Armut und Klimakrise bildet selten ab, dass es bereits Lösungsansätze und -ideen, Alternativprojekte und Best-Practice-Beispiele gibt. Wir wollen das ändern. In unserer konstruktiven Rubrik »Es geht auch anders« blicken wir auf Alternativen zum Bestehenden. Denn manche davon gibt es schon, in Dörfern, Hinterhöfen oder anderen Ländern, andere stehen bislang erst auf dem Papier. Aber sie zeigen, dass es auch anders geht.

Jeden Sonntag schon ab 19 Uhr in unserer App »nd.Digital«.

Medien müssen Nachrichten verkaufen. Angeblich werden negative Schlagzeilen mehr gelesen.

Stimmt das wirklich? Nicht die negative Story geht viral, sondern die, die besonders starke Emotionen auslöst. Und wenn alle Medien auf »bad news« orientieren, dann verkauft sich auch die Sonderausgabe mit den nur positiven Nachrichten bestens. Also der Kontrast ist auch interessant. Konstruktiver Journalismus ist aber nicht nur Lösungsjournalismus, sondern es geht auch um Perspektivenvielfalt und Dialog, weg von Polarisierung, größtmöglichem Skandal, Zuspitzung und Konflikt. Gleichwohl ist es richtig: Konstruktive Medien, die auf dieses Genre spezialisiert sind, gehen nicht wirklich durch die Decke. Und konstruktive Journalisten fragen sich: Wie muss ich meine Geschichte erzählen, damit sie als interessant wahrgenommen wird? Das ist eine Baustelle.

Wir haben am Anfang über die Wirkung von problemorientiertem Journalismus gesprochen. Konstruktiver Journalismus soll einer negativen Weltsicht entgegenwirken, handlungsstärker machen, gesellschaftlichen Fortschritt unterstützen. Ist belegt, ob die beabsichtigten Effekte tatsächlich eintreten?

Vorweg: Wirkungsforschung ist schwierig. Sie muss als Experiment aufgebaut sein, damit man Ursache und Wirkung identifizieren kann. Aber damit lassen sich wiederum nur kurzfristige Wirkungen messen. In einer Metastudie jedenfalls wurden kürzlich 22 Experimente auf die Ergebnisse abgeklopft. Die Hauptaussage war: Konstruktive Berichterstattung löst positive Emotionen aus oder schwächt negative ab. Manche Experimente fanden heraus, dass sich die Bereitschaft zum Handeln erhöht hat. Ich war immer unzufrieden mit dieser Art Wirkungsforschung, weil mich diese kurzfristigen Labor-Gefühle eigentlich nicht interessieren. Die Idee ist ja, dass man Beispiele von Pionieren des Wandels erzählt und damit andere inspiriert. Ob das funktioniert, muss man rauskriegen.

Wissenschaftlich lässt sich Verhaltensänderung also nicht wirklich nachweisen?

In Leipzig haben wir gerade eine noch nicht veröffentlichte Studie über prägende Medienerlebnisse durch konstruktiven Journalismus durchgeführt. Die Frage war: Hat ein Medienbeitrag schon einmal nachhaltig Einfluss auf das Leben gehabt? Danach haben wir Abonnenten von drei konstruktiven Medien – »Good Impact«, »Perspective Daily« und »Taz Futurzwei« – online befragt. Erstaunlich viele Leute haben geantwortet: Ja, und nicht nur einmal. Verändert wurden oft Ernährung, Konsum, Gewohnheiten, das Auto wurde abgeschafft, oder man hat sich im Verein engagiert, an Demos beteiligt, Geld gespendet. Ob die Leute sich korrekt erinnern oder ob neben einem konstruktiven Beitrag noch andere Sachen passiert sind, die zu dieser Wirkung geführt haben, konnten wir in dieser quantitativen und anonymisierten Onlinebefragung nicht überprüfen. Und natürlich repräsentierten diese Abonnenten nicht die Bevölkerung. Aber ich glaube, es lohnt sich, anders als mit Experimenten nach Wirkungen von Journalismus zu forschen. Zurzeit gucken alle nur auf Metriken, demnach ist guter Journalismus, wenn er viel geklickt wurde. Ob Medien etwas im Leben verändern, wird nicht systematisch erfasst. Aber das kann auch ein Ziel für Medien sein.

Aktivismus oder Kampagnenjournalismus ist ein verbreiteter Vorwurf gegen diesen Ansatz.

Die Leute gehen sicher nicht zu einer Demo, weil in einem Artikel stand: Geht alle hin. Aber klar: Wer sich als konstruktiver Journalist versteht, versteht seine Rolle eher aktiv als passiv. Man muss nach Lösungsansätzen suchen, die fliegen einem meist nicht per Pressemitteilung ins Postfach. Man muss recherchieren und entscheiden, ob das ein vielversprechender Ansatz ist, der Öffentlichkeit verdient. Ich würde den Aktivismusvorwurf mit der Frage kontern: Ja, und ihr anderen, die ihr das nicht macht, seid ihr Passivisten – und was ist daran besser?

Soll heißen: Nicht zur Veränderung beitragen wollen, ist auch eine Haltung.

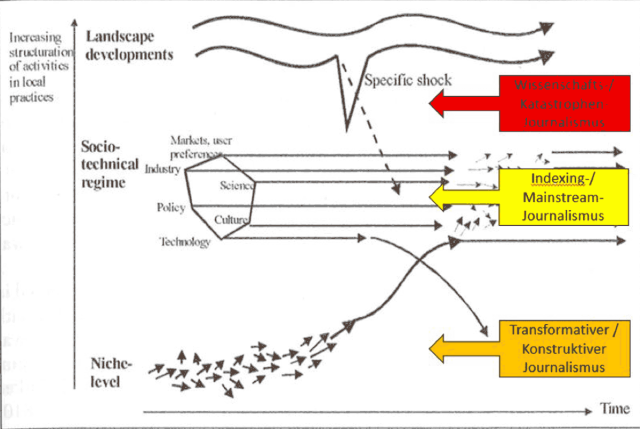

Genau. Der klassische Journalismus guckt vor allem auf die Regime der Macht, also etablierte Konstellationen in Politik, Wirtschaft, Industrie, Kultur, Technologie. Er gibt denen, die eh schon viel Macht und Ressourcen haben, die meiste Sichtbarkeit und erhält damit den Status quo mit aufrecht. Indirekt macht er so Werbung für das Establishment.

Und jetzt ist die Idee der Konstruktiven: Guck doch mal in die Nischen, die nicht so sichtbar sind. Vielleicht entsteht dort Gutes, dann stellt dafür Öffentlichkeit her, damit die wachsen können. Und wenn durch Krisen oder Schocks die alten Strukturen unter Druck geraten, eröffnet sich die Chance für etwas Neues und dann kann diese Idee aus der Nische vielleicht zum neuen Mainstream aufsteigen. Dann ändern sich vielleicht Akteurskonstellationen, Machtverhältnisse und es findet eine grundsätzliche Transformation statt.

Wie sich gesellschaftliche Innovationen durchsetzen, erklärt Uwe Krüger mit einem Modell, das aus drei Ebenen besteht: In der mittleren Ebene befindet sich demnach ein stabiles Arrangement von sozio-technischen Regimen, die aus festen Regeln und eingespielten Netzwerken von Akteuren aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft usw. bestehen. Diese Regime sind eingebettet in eine größere »Landschaft«, die aus der natürlichen Umwelt, aber auch technischer Infrastruktur besteht. Auf der unteren Ebene entstehen Neuheiten und Innovationen in Nischen. Damit sich Nischen-Innovationen gegen die Interessen der etablierten Akteure durchsetzen, braucht es häufig eine Veränderung in der Landschaft, die die sozio-technischen Regime unter Druck setzt (Fukushima wäre so ein Ereignis für das Regime der Atomenergie, der Klimawandel für fossile Brennstoffe usw.). Konstruktiver Journalismus eingebettet in diese Perspektive unterscheide sich laut Krüger primär durch den Fokus der Berichterstattung von »normalem« Mainstream-Journalismus. Während dieser häufig fokussiert sei auf die Abbildung des Eliten-Diskurses, also die etablierten Regime, interessiere sich jener stärker für die Nischen mit ihren Innovationen.

In manchen Feldern ist es in der Praxis schwierig, Lösungsansätze anschaulich zu präsentieren, weil sie so voraussetzungsvoll sind, zum Beispiel nur mit Enteignung funktionieren.

Superreiche besteuern oder Deutsche Wohnen enteignen – das sind auch konkrete Lösungsansätze, über die es konstruktiv zu berichten lohnt. Aber ja, es ist eine Frage, wie systemkritischer, konstruktiver Journalismus aussehen muss, der nicht nur darüber schreibt, wie stelle ich meine Ernährung auf vegan um, sondern was wären systemische Lösungen, was sind Gesetzesentwürfe, die dringend durchs Parlament sollten?

Sie sagten, in Krisenzeiten gebe es die Chance, dass bisherige Nischenideen transformative Wirkung entfalten. Also eigentlich beste Bedingungen für konstruktiven Journalismus gerade?

Leider schlägt das Pendel ja gerade in Richtung Faschismus aus. Die Gesellschaft sagt nicht, so kann man nicht weitermachen, lasst uns mal lieber nachhaltig wirtschaften und solidarisch sein, sondern lasst mal Rechts wählen und die Grenzen dicht machen. In Krisenzeiten werden Menschen tendenziell leider ängstlicher, verschließen sich und sehnen sich nach autoritären Typen, die Sicherheit herstellen. Wenn die Masse sich in demokratischen Prozessen gegen Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit, Umverteilung und andere »Sustainable Development Goals« entscheidet, dann kann man mit Journalismus auch nicht mehr allzu viel machen, fürchte ich.

Das ist ja jetzt nicht gerade ein optimistisches Ende.

Als ich mit dem Thema angefangen habe, war ich tatsächlich noch optimistischer bezüglich der Wirkmächtigkeit von transformativ berichtendem Journalismus. Mittlerweile habe ich doch schon viel Hoffnung verloren. Aber wer weiß: Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, und es mögen soziale Kipppunkte kommen, die das Pendel wieder in eine progressivere Richtung lenken. Ich glaube, man muss das machen, was man für richtig hält.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.