Leitfaden fürs Gratis-Leben

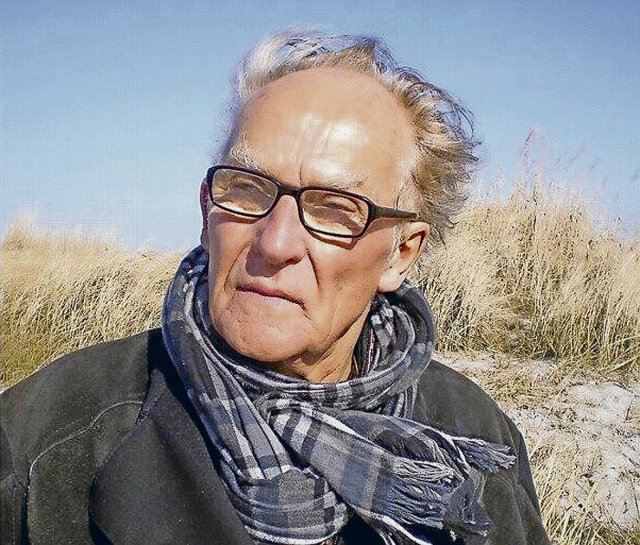

Der Künstler Peter Kees will Menschen beibringen, ohne Geld auszukommen

Wer mit Peter Kees unterwegs ist, weiß, was es heißt, Enttäuschungen wegzustecken. Sinngemäß geht das so: Immer wieder versuchen, immer wieder scheitern, kein Problem, noch mal versuchen, noch mal scheitern, besser scheitern. Was Samuel Beckett da beschrieb, treibt Kees mit seinem »Unternehmen Zukunft« zur Perfektion. Der 47-jährige Künstler bringt Menschen bei, wie man ohne Geld durchs Leben kommt. Dafür geht er mit ihnen im Selbstversuch in Geschäfte und fragt, als sei es das Normalste der Welt, nach einem Brötchen ohne dafür bezahlen zu wollen. »Manchmal klappt‘s, meistens nicht«, gesteht Kees. Kostenlose Theaterkarten, eine geschenkte Schifffahrt auf der Spree, Kontaktlinsen für lau, egal, mit welchen Wünschen die Leute zu ihm kommen, Peter Kees lehrt, wie ein Gratis-Leben funktioniert. Gleichzeitig will er Menschen auf Zeiten vorbereiten, in denen Konsum zwangsweise rationiert ist. »Der Abstieg ins sogenannte Prekariat ist doch das, wovor heute viele Angst haben«, sagt er und erzählt vom Überlebenskampf derer, die ohne Arbeit sind oder von denen, die selbst mit Job nicht über die Runden kommen.

Keine Ausbildung zum Profi-Schmarotzer

Zwei Dinge aber sind ihm wichtig: Das Unternehmen Zukunft ist keine Sozialhilfeeinrichtung und seine Kunden will Kees nicht zu Profi-Schmarotzern ausbilden. Vielmehr geht es ihm darum, unser Konsumverhalten infrage zu stellen. Für das Beratungsgespräch, inklusive der Sinnfrage, ob eine Käsereibe wirklich zum Überleben notwendig ist, berechnet er 10 Euro Bearbeitungsgebühr. Die gibt es aber zurück, sollte das Projekt scheitern.

Der erste Schritt führt normalerweise zu Kees »Consulting᠆point«, ein kleines Containerhäuschen mit einem Glasschiebefenster, in dem er sitzt und Zettel ausfüllt: Angebotserstellung, Terminvergabe, Honorarvereinbarung, Unterschrift, Stempel. Zurzeit steht das Häuschen allerdings bei ihm zu Hause in Bayern und wartet auf die nächste Ausstellung. Die Beratungsgespräche führt Kees so lange in Cafés oder Bars.

Heute werden kaum noch Dinge repariert, vieles wird einfach weggeschmissen, wenn es nicht mehr funktioniert, Löcher hat oder ausfranst, regt sich Kees auf. Oft, weil die Reparaturkosten den Neupreis übersteigen. Mit seiner Aktion, die er 2004 vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin startete, hat er sich eingereiht in eine ganze Bewegung, die auf Konsumverzicht setzt. Containern, Umsonst-Läden, Kleidertauschbörsen im Internet, das alles ist die praktische Umsetzung dessen, was Kees spielerisch in seinem »Überlebenstraining« vermittelt.

Ob das nicht absurd sei, sich an dem System zu bedienen, das man hinterfragen will? Quatsch, meint Kees, um den Gegenstand, den man sich wünscht, geht es doch gar nicht. »Wenn die Kellnerin in einer Kneipe zehn Mal am Tag von Leuten gefragt wird, ob sie ein Bier kostenlos bekommen können, dann fragt die sich auch irgendwann, sind die anderen irre oder ich?« Kees nennt das Interventionskunst. Mit seinen Aktionen will er in gesellschaftliche Realitäten hineingrätschen und so die Wurzel allen Übels freilegen. Bei der Biennale in Havanna hat er mal Visa für sein erfundenes Land »Arkadien« verteilt. Nach ein paar Stunden waren alle Anträge weg. Täglich musste er Hunderte nachdrucken.

Wir probieren es jetzt selbst aus: Es geht um eine Espressomaschine. Nicht so eine kleine für den Herd, nein, teuer soll sie sein und aus Chrom. Kinokarten oder ein paar Schuhe wären zu einfach, Kees soll sein ganzes Talent unter Beweis stellen. Erst mal, sagt er, müssten wir uns eine gute Geschichte ausdenken. Wie wäre es mit dem Kaffeejunkie, dessen heiß geliebtes Gerät kaputt gegangen ist. Sie war ein Geschenk der Eltern zum bestandenen Studium. Nun ist kein Geld für eine neue da, das Gehalt im Job liegt gerade mal 100 Euro über der Armutsgrenze in Berlin. »Nein nein, viel zu viel Gejammer«, kritisiert Kees. Die »Haste-Mal-Ne-Mark«-Taktik funktioniert auf dem Niveau nicht. Besser wäre was mit einer neu gegründeten Familie, die in die erste eigene Wohnung zieht. Zum perfekten Glück fehle nur noch eine Espressomaschine. Das menschelt. Familie ist ein gutes Stichwort, die hat jeder. Wichtig ist, die Leute in seine Geschichte hineinzuziehen, rät Kees. Mit der am Leben gescheiterten Verlierernummer weckt man kein Mitgefühl, eher Angst. Genauso wichtig ist das Äußere. »Wenn man pennermäßig in den Laden schlurft, hat man schon schlechte Karten«, weiß Kees. Er selbst sieht aus wie Künstler aussehen. Das Schwarz hat alle Kleidungsstücke in seinem Schrank gefressen. Seine kinnlangen grauen Haare fliegen wild umher, aus der Tasche seines halbseidenen Hemdes gucken drei verschiedene Lesebrillen.

Eine positive Ausstrahlung verbunden mit dem Charme eines Autoverkäufers, so müsste es klappen. Die große Show wäre auch erlaubt, findet Kees. Am besten, wir würden mit einem Kamerateam umherziehen. »Wenn das Fernsehen dabei ist, erhöht sich der soziale Druck ungemein.« Kees war mal mit dem rbb unterwegs. In einem Antiquariat versprach ihm die Verkäuferin »schon gemeinsam eine Lösung zu finden«, im Handwerkerladen hätte man ihm die Bohrmaschine zwar nicht geschenkt, aber für ein paar Stunden kostenlos ausgeliehen und beim Optiker gab es sogar Kontaktlinsen geschenkt. »Den Laden gibt es nur leider nicht mehr«, erzählt Kees etwas geknickt.

Wir starten unser Projekt Espressomaschine indem wir uns in einem Café am Rosenthaler Platz in Berlin warmschnorren. Als die Kellnerin vorbeikommt, legt Kees los: »Hallo, wir leben ohne Geld und haben Durst, wie lösen wir das Problem am besten?« Die junge Frau guckt irritiert, zwei, drei Schocksekunden vergehen, sie mustert uns. »Da müsste ich den Chef fragen, aber der ist nicht da.« Die klassische Antwort, sagt Kees nachher. Die Hierarchiekette steht uns im Weg.

Mit dem Elan eines Autoverkäufers

Wir versuchen es noch einmal in einem Spätkauf, meistens vom Inhaber selbst geführt oder von einem Familienmitglied. Wir wollen Süßigkeiten. Wieder werden wir optisch nach einer Bedenkzeit zwar als almosenwürdig eingestuft, dann kommt aber doch die Abfuhr. Noch nicht mal einen Lutscher? Nein, selbst wenn, sie würde hier überall von Kameras beobachtet, sagt die Verkäuferin. Wir wollen ihr keinen Ärger machen und gehen.

Auf dem Weg zum Geschäft für Gastrobedarf liegt eine Eisdiele. Unser letzter Versuch vor der großen Nummer. Jetzt sollte es mal funktionieren, sonst ist die Autoverkäufermentalität, wie sie Kees fordert, dahin. »Wir leben ohne Geld, und weil das Wetter so schön ist, würden wir gern ein Eis essen. Wie geht das?«, fragt Kees nonchalant wie schon zuvor. Ein paar Kinder toben im Laden umher, sie werden heimlich zu unseren Komplizen. Der herzlose Eismann aus der Linienstraße, das würde sich schnell herumsprechen. Er zögert nicht lange und stellt die entscheidende Frage: »Welche Sorte hätten Sie denn gern?« Warum er uns so breitwillig ein Eis ausgibt, wollen wir wissen. »Es läuft bei mir gerade ganz gut.«

Wir sind vor dem Laden für Gaststättenbedarf angekommen und halten eine kurze Lagebesprechung ab. Welche Geschichte wollen wir erzählen? Eine Kamera lässt sich leider nicht so schnell organisieren - also muss die glückliche Familie herhalten. Gleich im Schaufenster steht das Objekt der Begierde: eine rote La Nuova Era Altea Espressoma. Der Verkäufer versteckt sich ganz hinten im Laden hinter seiner Theke. Wir schlängeln uns an Staubsaugern, Spülmaschinen und Regalen voller Gläser vorbei. Der kleine Mann mit Schnauzer telefoniert, fragt aber trotzdem, was wir wollen. Wir legen mit unserem Prolog los. »Bleib mal kurz dran«, spricht er amüsiert in den Hörer. Wir kommen in seinen Laden und wollen eine knapp 7000 Euro teure Espressomaschine geschenkt. »Wie schön«, antwortet der Verkäufer. Naive Hoffnung keimt auf. Dann, rät er, sollten wir lieber sparen und uns eine kaufen. So schnell kann es endorphintechnisch in den Keller gehen. »Noch nicht mal so eine Kleine?«, fragt Kees und deutet auf die Espressokocher hinter ihm. Von Kees lernt man schnell, was es heißt, Kompromisse einzugehen. Nein, das ginge ebenfalls nicht, er müsse ja auch sehen, wo er bleibt.

»Wenn nur einer von den Menschen sich zu Hause fragt, was die zwei Bekloppten heute eigentlich wollten«, sagt Kees, »dann haben wir unsere Mission erfüllt.«

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.