- Wissen

- Geschichte des Kommunismus

Der letzte Sargnagel für die Komintern

Im Jahr 1935 ging die Kommunistische Internationale zur Volksfrontpolitik über. Dies markierte den Sieg des Stalinismus über die revolutionären Prinzipien der Weltpartei – und ließ sie damit letztlich sinnlos werden

Linkssein ist kompliziert. Wir behalten den Überblick!

Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen. Jetzt abonnieren!

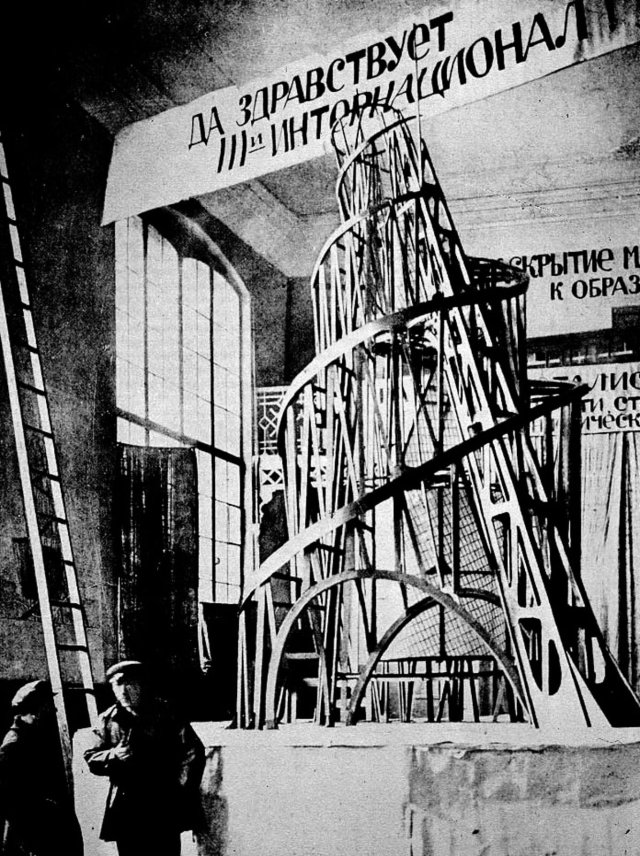

Eigentlich war die Kommunistische Internationale längst vor ihrem jähen Ende im Juni 1943 gestorben – zumindest gemessen an ihrem Anspruch, »Weltpartei der Weltrevolution« zu sein, wie sie ihn seit ihrer Gründung im Jahr 1919 stets formuliert hatte. Denn die Komintern, wie sie fortan genannt wurde, war in den knapp zweieinhalb Jahrzehnten ihrer Existenz sukzessive zum bloßen Werkzeug der sowjetischen Außenpolitik verkommen. Bereits ein Jahr nach ihrer Entstehung hatte einer ihrer frühesten Dissidenten, der deutsche Rätekommunist Franz Pfemfert auf dieses potenzielle Problem hingewiesen.

Zwar sah sich der Herausgeber der Zeitschrift »Die Aktion«, der nur kurze Zeit später mit seinen prinzipiell gegen jede Parteiherrschaft gerichteten Genoss*innen verstoßen werden sollte, mit dem für den zweiten Kongress der neuen Internationale verfügten revolutionären Programm noch ganz einig: Er begrüßte es begeistert als »die Vereinigung des revolutionären Proletariats aller Länder, das gegen die Diktatur des Kapitalismus kämpft, gegen den bürgerlichen Staat, für die Herrschaft der arbeitenden Menschheit, für den Kommunismus«. Einen »Todeskeim«, der die Weltrevolution hemmen könnte, so Pfemfert weiter, trage diese Dritte Internationale dennoch in sich, wenn sie zukünftig lediglich zu einem »Propagandainstrument einer einzelnen Partei« verkäme. Dass damit nur die russischen Genoss*innen gemeint sein konnten, verstand sich angesichts deren Dominanz von selbst.

Internationalistische Anfänge

Nun musste dies nicht notwendig ein Widerspruch sein. Denn es war zwar ausgerechnet im rückständigsten imperialistischen Staat Russland der Nachweis erbracht worden, dass es überhaupt möglich ist, der Herrschaft des Kapitals ein Ende zu setzen. Aber Lenin, Trotzki und alle anderen russischen Revolutionsführer betonten unermüdlich, dass das Schicksal der ersten und einzigen siegreichen Revolution von der in den entwickelten kapitalistischen Ländern abhinge, ohne die ein Aufbau des Sozialismus unmöglich sein würde. »Für Sowjetrussland zu sein, bedeutete damals, für die Weltrevolution zu sein«, erinnerte sich später der Revolutionär und Literat Victor Serge, der sich, wie so viele Sozialisten seiner Generation, schließlich in den 30er Jahren in das Heer der vom Stalinismus verfolgten Sozialisten einreihen sollte. Und auch Pfemfert gestand: »Die Begeisterung für den neuen Weltbund der Ausgebeuteten ist identisch mit der Begeisterung für Sowjetrussland.«

Jedenfalls kam in den ersten Jahren ihrer Existenz niemand in der jungen Weltpartei ernsthaft auf die Idee, das von Karl Marx formulierte unbedingte Primat der Bewegung der Proletarier aller Länder gegenüber allen Partikularinteressen infrage zu stellen. 1864 hatte der Alte aus Trier in den Statuten der Internationalen Arbeiter-Assoziation seinen damaligen und künftigen Anhänger*innen mit auf den Weg gegeben, »dass die Emanzipation der Arbeiterklasse weder eine lokale noch eine nationale, sondern eine soziale Aufgabe ist, welche alle Länder umfasst, in denen die moderne Gesellschaft besteht«.

Dies bedeutete keinesfalls, dass die ersten Jahre der »Moskauer Internationale«, wie sie vor allem von ihren sozialdemokratischen Gegner*innen genannt wurde, etwa widerspruchslos verlaufen wären, oder dass die russischen Kommunist*innen in ihr keine überragende Rolle gespielt hätten. Die verbindlichen Festschreibungen des Vorbildcharakters der Oktoberrevolution und, zentraler noch, der auf eine Kaderpartei ausgerichteten Organisationsprinzipien der Bolschewiki wurden in den auf dem Zweiten Kongress verabschiedeten »21 Bedingungen« für jede Mitgliedspartei künftig verbindlich kodifiziert.

Zugleich entfremdete auch die nach dem Bürgerkrieg in Russland immer rigidere Diktatur der arg dezimierten Partei überall auf der Welt nicht geringe Teile kämpferischer Arbeiter*innen von der Komintern. Vor allem die militärische Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes von 1921, in dem die traditionell revolutionär gesonnenen, vor den Toren Petrograds stationierten Matrosen unter anderem die Einführung einer wirklichen Rätedemokratie gefordert hatten, ließ die bis dato durchaus vorhandenen Sympathien für die Sowjetmacht bei Anarchist*innen, Syndikalist*innen oder auch linkskommunistischen Gruppen überall auf der Welt arg ins Wanken geraten.

Immerhin gelang es der Weltpartei aber dennoch, binnen weniger Jahre aus den wenigen Grüppchen revolutionärer Kämpfer*innen – auf dem Ersten Kongress repräsentierten jenseits der Bolschewiki lediglich die deutschen und österreichischen Delegierten überhaupt halbwegs funktionsfähige Parteien – Sektionen in 40 Ländern mit 1,6 Millionen Mitgliedern zu bilden, deren Delegierte ihre Arbeit auf den jährlich stattfindenden Kongressen gemeinsam koordinierten. Nach den verheerenden Niederlagen in Deutschland, Ungarn oder Italien und der anschließend erfolgten »relativen Stabilisierung des Kapitalismus« setzte sich zwar zunehmend die Erkenntnis durch, dass kurzfristig mit keiner sozialen Revolution in mehreren oder auch nur einem weiteren Land zu rechnen sein würde. Dennoch hielt die Komintern zunächst unbeirrt an ihrem internationalistischen Kurs fest. Die Resolution des Vierten Weltkongresses etwa, des letzten, an dem Lenin noch teilnehmen konnte, mahnte die »Proletarier aller Länder daran, dass die proletarische Revolution nie innerhalb eines einzigen Landes vollständig siegen kann, dass sie vielmehr international als Weltrevolution siegen muss«.

Effekte der Stalinisierung

Dann aber ging in Moskau die um Stalin gruppierte zentristische Fraktion aus dem Machtkampf um die Nachfolge Lenins siegreich hervor – und mit ihr die Doktrin des »Aufbaus des Sozialismus in einem Land«. »Es ist unzweifelhaft«, verkündete Stalin im Dezember 1924 entgegen allen theoretischen Traditionen, »dass die Universaltheorie des gleichzeitigen Sieges der Revolution in den ausschlaggebenden Ländern Europas, die Theorie der Unmöglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem Lande, sich als künstliche, lebensunfähige Theorie erwiesen hat.« Zwar war von einer solchen »Universaltheorie« der Gleichzeitigkeit überhaupt nie die Rede gewesen, aber was machte das schon, wenn das sowjetische Machtzentrum seinen neuen Kurs nun einfach per Dekret und Repression durchsetzen konnte.

Fieberhaft wurden seit Mitte der 20er Jahre Führungen und Funktionäre der Kommunistischen Parteien ausgetauscht, Oppositionelle ausgeschlossen und abweichende Auffassungen nicht mehr publiziert. Nicht wenige altgediente Revolutionär*innen – unter ihnen viele Intellektuelle – verließen resigniert die Reihen der kommunistischen Weltbewegung. Ersetzt wurden sie nach und nach durch persönlich durchaus redliche und opferbereite Männer, wie Ernst Thälmann in Deutschland, Maurice Thorez in Frankreich, Klement Gottwald in der Tschechoslowakei oder Palmiro Togliatti und Antonio Gramsci in Italien, denen vor allem ihre absolute Ergebenheit gegenüber der sowjetischen Führung ihre Funktionen an den Spitzen ihrer Parteien eingebracht hatte.

Die Bezüge zur Weltrevolution verkamen zu den stetig wiederholten Phrasen des stalinistischen »Neusprech«, dem der Schriftsteller und Anarchist George Orwell in seinem Roman 1984 eine so unvergleichliche Darstellung verschafft hat. Der Sechste Weltkongress der Komintern im Jahr 1928 – seit 1924 hatte kein Kongress mehr stattgefunden und bis zu ihrem finalen im Jahr 1935 sollte es auch der vorläufig letzte bleiben – dekretierte mit ungewöhnlicher Offenheit schließlich doch die von jetzt an gültige Unterordnung unter die Bedürfnisse der sowjetischen Außenpolitik. Erstmals wurde nun die Sowjetunion als »Hauptfaktor« in der internationalen Befreiung des Proletariats bezeichnet. Schwerwiegender aber war, dass die Hauptaufgabe der Komintern zukünftig darin bestehen sollte, »dem sozialistischen Aufbau in der Sowjetunion zum Sieg zu verhelfen und das Land der proletarischen Diktatur mit allen Mitteln gegen die Angriffe der kapitalistischen Mächte zu verteidigen«.

Aus dem Exil, in das ihn seine ehemaligen Genoss*innen geschickt hatten, kommentierte Trotzki als Protagonist einer immerhin verbliebenen »Linken Opposition«, dass der Komintern fortan lediglich »die Rolle einer Grenzwache« zugedacht sein würde. In einem Klima von Denunziation, Ausschlüssen und Terror blieben zunehmend weniger Kader übrig, um an dieser Neuausrichtung wenigstens Kritik zu üben. Einer der letzten, der Stalin noch von Angesicht zu Angesicht »Verrat« an den Prinzipien des Kommunismus hatte vorwerfen können, war der geschasste ehemalige Vorsitzende des Partito Comunista Italiano (PCI), Amadeo Bordiga. Auf dem 6. Plenum des Exekutivkomitees der Komintern (Ekki) 1926 hatte er polemisch gar gefordert, dass zukünftig nicht die Sowjetregierung die Komintern befehligen, sondern im Gegensatz diese den jungen Staat regieren solle. Natürlich blieb dies ein Wunschtraum. Bordiga selbst wurde nach seiner Rückkehr nach Italien von den regierenden Faschisten zunächst auf die Gefängnisinsel Ustica und dann unter Hausarrest gestellt – und schließlich 1930 aus der PCI ausgeschlossen.

Die Berichte von den steten Wendungen, die die Komintern seit Mitte der 20er Jahre unternahm, füllen längst ganze Bücherregale. Die Kursbeschreibungen als »rechts«, »links« oder »ultralinks« geben dabei kaum Aufschluss über die wirklichen Bewegungen, dienten letztlich nur zur Begründung des je eigenen Kurses oder als Schuldzuweisungen an einzelne Funktionäre, deren Ersetzung durch andere alles wieder auf Anfang setzte. Stattdessen folgte Niederlage auf Niederlage. Obwohl beispielsweise das von der Komintern initiierte anglo-russische Gewerkschaftskomitee an den Kontakten zu den britischen Gewerkschaften festhielt, die die Streikbewegungen der Jahre 1925/26 offensiv boykottierten, fand die angestrebte Aussöhnung mit Großbritannien – der zu der Zeit offensivsten Gegnerin der Sowjetunion – nicht statt.

Und auch in China konnte die Komintern nicht die erhofften Erfolge verzeichnen: Dort war die Partei in den Großstädten unglaublich schnell gewachsen, dann aber im Frühjahr 1927 von den Nationalisten der Kuomintang zerschlagen worden. Dass die chinesischen Kommunist*innen auf Geheiß Moskaus innerhalb der immer reaktionärer agierenden Kuomintang um Chiang-Kai-shek hatten verbleiben müssen, war einer Auslieferung gleichgekommen. Tausende Genoss*innen und sympathisierende Arbeiter*innen bezahlten diesen Kurs mit ihrem Leben. Ebenso erging es vielen der Überlebenden, die in der anschließend verordneten »Linkswende« in die abenteuerlichsten Aufstandsversuche der völlig entkräfteten Partei getrieben wurden.

Das Desaster Sozialfaschismuthese

Nichts aber war die »Tragödie der chinesischen Revolution« (so der Titel der bis zum heutigen Tage unübertroffenen Darstellung der Ereignisse durch den Politikwissenschaftler Harold Isaacs) gegenüber der, die sich in Deutschland abspielte. Die Angst der sowjetischen Regierung vor Interventionen der Westmächte hatte Ende der 20er Jahre nicht nur die völlig übereilte Kollektivierung der Landwirtschaft mit ihren Millionen Toten motiviert, sondern international eine »ultralinke« Politik hervorgebracht, die, wenn schon keine revolutionäre Entwicklung, so doch wenigstens eine Destabilisierung der Regierungen in Europa bringen sollte. Vor allem wurde nun selbst im Augenblick des aufziehenden Faschismus jede gemeinsame Einheitsfront mit den als »Sozialfaschisten« bezeichneten Sozialdemokraten zurückgewiesen. Auf diesen Kurs wurde insbesondere die mit Abstand stärkste kommunistische Partei außerhalb der UdSSR verpflichtet: die KPD. Fast sechs Millionen Stimmen hatte die Partei bei den Reichstagswahlen im November 1932 erhalten und ihre Mitgliederzahl ging in die Hunderttausende. Dass sie den Nationalsozialisten, die von der herrschenden Klasse und den bürgerlichen Parteien hofiert wurden, nicht allein würde standhalten können, stand dennoch fest.

Völlig vergessen waren offenbar die Erfahrungen aus dem Kapp-Putsch von 1920, als die Einheitsfront der Arbeiter*innen unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit auf ihrem Terrain, durch Generalstreik und Milizbildungen die Putschisten hatte vertreiben können. Zwar forderten sowohl die »Linke Opposition« als auch die sogenannten »Rechtsoppositionellen« um die ehemaligen KPD-Vorsitzenden Heinrich Brandler und August Thalheimer vehement die erneute Bildung einer solchen Einheitsfront, von der sie sich auch versprachen, »die sozialdemokratischen Arbeiter von ihrer voraussichtlich passiv verharrenden Führung« lösen und ins revolutionäre Lager integrieren zu können, wie Trotzki schrieb. Aber die stalinistische KPD-Führung blieb stur auf dem Weg in den Untergang. Noch ein Jahr vor der Machtübertragung an das Kabinett Hitlers warnte Ernst Thälmann im Theorieorgan der Komintern »Die Internationale« vor »Stimmungen, die vor den nationalsozialistischen Bäumen den sozialdemokratischen Wald nicht sehen wollten«. Die Faschisten könnten überhaupt nur geschlagen werden, folgerte der Vorsitzende der KPD, »wenn man die SPD besiegt«.

Die Folgen sind bekannt, und auch wenn nicht ausgemacht war, dass der Sieg von 1920 zu wiederholen gewesen wäre, so lieferten sich die deutschen Kommunisten der »physischen Ausrottung der revolutionären Arbeiterschicht«, vor der Trotzki gewarnt hatte, doch fast kampflos aus. Als sich das Ekki im März dann doch noch entschloss, »den kommunistischen Parteien zu empfehlen, sich für die Zeit des gemeinsamen Kampfes gegen das Kapital und den Faschismus der Angriffe auf die sozialdemokratischen Organisationen zu enthalten«, verhallte dies angesichts des schon begonnenen NS-Massenterrors gegen die Arbeiterbewegung und des gegenseitigen Vertrauensverlustes wirkungslos.

Paralysiert von den Vorgängen in Deutschland, brauchte die Sowjetregierung und der von ihr dirigierte Apparat der Komintern fast ein Jahr, um sich auf die neue Situation einzustellen. »Dass sich die Dinge offensichtlich auf einen neuen Krieg zubewegen«, musste Stalin immerhin in seinem Bericht auf dem 17. Parteitag der KPdSU im Januar zugestehen. Noch aber überwog die Hoffnung. Sollte die neue faschistische Führung in Deutschland die bisherige Politik gegenüber der Sowjetunion nicht verlassen, so Stalin weiter, dann liege »kein Grund vor, dass unsere Beziehungen sich verschlechtern«. Nur wenige Monate später aber musste man auch in Moskau einsehen, dass dies wohl unrealistisch sein würde. Stattdessen galt die Orientierung nun einem Bündnis mit Frankreich, das schließlich überraschend am 2. Mai 1935 durch einen »Beistandspakt« zustande kam. In dem dazu veröffentlichten Kommuniqué gestand die Sowjetunion nun erstmals einem kapitalistischen Land die Legitimität seiner imperialen Außenpolitik zu: »Stalin billigt vollkommen die nationale Verteidigungspolitik Frankreichs«, hieß es kurz und bündig.

Pakt mit dem Kapitalismus

Damit war nun auch eines der zentralsten Prinzipien der Komintern infrage gestellt: der revolutionäre Defätismus. Seit ihrer Entstehung aus der Zimmerwalder Linken im Ersten Weltkrieg war es der erste Konsens der neuen Internationale gewesen, dass die Arbeiter*innenbewegung keinem kriegführenden imperialistischen Staat, was die Kolonialmacht Frankreich zweifellos war, Unterstützung zukommen lassen dürfe. Zudem sollte es die Aufgabe der Sozialist*innen sein, den im Kapitalismus als unvermeidlich geltenden Krieg wenn möglich in die soziale Revolution zu überführen. Davon verabschiedeten sich nun zunächst die französischen Kommunist*innen, denen später die in den USA und Großbritannien folgen sollten.

Nur zwei Wochen nach dem Abkommen verkündete der KPF-Vorsitzende Maurice Thorez in der französischen Nationalversammlung zu allgemeinem Erstaunen, wenn einige imperialistische Länder sich nicht an einem Krieg gegen die Sowjetunion beteiligen würden, diene »ihr Verhalten objektiv der Sache des Friedens, die mit den Interessen der Herrschaft der Werktätigen identisch« sei. Was lag da näher, als sowohl den Sozialisten wie auch den Liberalen der Radikalen Partei ein Regierungsbündnis anzubieten, wie es Thorez nur zwei Wochen später tatsächlich tat?

Diese Wendung um 180 Grad wurde schließlich auf dem Siebten Weltkongress der Komintern im Sommer 1935 unter dem Begriff der »Volksfrontpolitik« nachvollzogen. Innerhalb der Sowjetunion wurde der Sturm der Schauprozesse, massenhaften Hinrichtungen und Verbannungen in Arbeitslager gegen die alte Garde der Partei, ausländische Kommunist*innen und Intellektuelle vorbereitet, der Hunderttausende das Leben kosten sollte. Parallel dazu erfolgte im internationalen Rahmen ein Sturm auf die Prinzipien, unter denen die Komintern einst gegründet worden war. Zwar waren die Reden und Resolutionen weiterhin von den zu Phrasen verkommenen Aufrufen zu revolutionären Erhebungen geprägt, aber in der Praxis wurden die Mitgliedsparteien nun dazu verpflichtet, feste Bündnisse mit allen Kräften zu schließen, »die an der Erhaltung des Friedens und der Demokratie interessiert« seien – und dazu gehörten eben auch die bürgerlichen, faktisch konterrevolutionären Kräfte.

Dieser Strategie lag zunächst eine große Illusion zugrunde. Vergessen war aufseiten der Parteiführungen offenbar, dass sich sowohl in Italien 1922 als auch in Deutschland 1933 die so gerühmten bürgerlichen Demokraten ganz von selbst dem Faschismus ausgeliefert hatten. In der Praxis existierten die vielbeschworenen Bündnispartner jenseits der Arbeiterbewegung praktisch kaum, was auch in den autoritären Umschwüngen in fast allen Ländern Ost- und Mitteleuropas oder in den schnellen Brüchen der Volksfrontregierungen in Frankreich und Spanien noch einmal deutlich werden sollte. Auch jemand wie Frankreichs Außenminister Pierre Laval, mit dem die Sowjetunion gerade ihren Pakt geschlossen hatte, sollte sich später dem faschistischen Vichy-Regime andienen.

Abkehr vom Klassenkampf

Zudem waren die Kommunisten nun gezwungen, Rücksicht auf ihre (mehr potenziellen als realen) bürgerlichen Bündnispartner zu nehmen. Als 1936 in Frankreich tatsächlich die von dem Sozialisten Léon Blum geführte Volksfront-Regierung unter Einschluss der Radikalen Partei zustande kam, warnte die Zeitung »Humanité«, das Zentralorgan der KPF, die eigenen Anhänger*innen konsequenterweise auch vor einer »Vertiefung der sozialen und politischen Kämpfe«, weil ein »vom Bürgerkrieg geschwächtes Frankreich bald eine Beute Hitlers wäre«. Dieser Klassenkompromiss sollte die Volksfrontpolitiken schließlich überall prägen: In Frankreich riefen die Kommunisten die zunehmend von der Regierung desillusionierten Arbeiter*innen ebenso zur Beendigung von Streiks auf wie sie in Spanien gegen Land- oder Betriebsbesetzungen agitierten – und damit gegen die sich im Gange befindende soziale Revolution; in den USA gaben die Genoss*innen jegliche Opposition gegen die Roosevelt-Administration und ihren »New Deal« gleich ganz auf, inklusive ihrer Kampagnen zur Beendigung der Segregation und der tarifvertraglich geringeren Löhne für schwarze Arbeiter*innen. Und während die Regierungskoalition in Paris sich nicht einmal zur Unterstützung der Spanischen Republik durchringen konnte, machte die parlamentarische Linke dort auch noch ihren Frieden mit der Kolonialpolitik. »Die Grandeur de la France und nationalistische Losungen werden bei Revolutionären Mode«, notierte der ungarische Schriftsteller Ervin Sinkó resigniert in sein »Moskauer Tagebuch«.

Spätestens jetzt waren die Militanten der Komintern von ihrer revolutionären Tradition endgültig abgeschnitten. Das Verlassen des Klassenterrains – die wenigen Erfolge erzielte die Arbeiter*innenbewegung ausgerechnet dort, wo sie sich wie in Katalonien oder Malaga nicht auf die Politik der Volksfront einließ – erwies sich zudem selbst wiederum als untauglich, um den Faschismus zu schlagen. Und so lag es letztlich in der Logik der historischen Entwicklung, dass die Sowjetunion die Kommunistische Internationale schließlich zugunsten des Bündnisses der Anti-Hitler-Koalition liquidierte. »Die Auflösung der KI ist klug und opportun«, erklärte Stalin dazu, um »die einheitliche Front der Alliierten zu verstärken«. Immerhin dazu war sie noch von Nutzen. Aber die Aufgabe der kommunistischen Weltpartei und ihrer revolutionären Prinzipien ließ eine Leerstelle zurück, die trotz so manchen Versuchs bis heute darauf wartet, gefüllt zu werden.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.