- Wissen

- Altersforschung

»Wäre Altern keine narzisstische Kränkung, wäre viel gewonnen«

Andreas Stückler im Gespräch über die gesellschaftliche Bedeutungdes Alter(n)s, Transhumanismus sowie Sinn und Unsinn von Reformpolitik

In Ihrem Buch »Kritische Theorie des Alter(n)s« werfen Sie die These auf, Altersfeindlichkeit werde im Kapitalismus auf die Spitze getrieben …

Na ja, ich behaupte, dass in den kategorialen Formen des Kapitalismus eine bestimmte Form der Altersdiskriminierung und Altersfeindlichkeit von vornherein angelegt ist. Die Geldform, die Wertform, die abstrakte Arbeit und alles, was damit an Leistungs- und Produktivitätsimperativen gesetzt ist, konstituieren einen strukturell altersfeindlichen Zusammenhang. Denn im Alter – institutionalisiert durch den Ruhestand – werden Menschen aus der Arbeit ausgegliedert.

Den Ruhestand gibt es erst, seit es die kapitalistische Gesellschaft gibt.

Richtig. Historisch gesehen bildet der Ruhestand sogar überhaupt erst die Grundlage für das Alter als eine eigenständige, chronologisch distinkte Lebensphase. Und da Arbeit nun einmal das normative Zentrum der kapitalistischen Gesellschaft ist, versetzt der Ruhestand alte Menschen durch das Herausfallen aus der Arbeit in einen inferioren Status. Das ist im Grunde ein recht simpler, aber dennoch folgenreicher Zusammenhang.

Andreas Stückler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Österreichischen Plattform für Interdisziplinäre Alternsfragen. Sein Buch »Kritische Theorie des Alter(n)s« ist 2024 im Mandelbaum-Verlag erschienen.

Sie definieren dieses Herausfallen der Alten als »Dissoziation des Alters«. Wie sieht diese aus?

Man könnte sie vereinfacht auch eine gesellschaftliche »Abspaltung« des Alters nennen. Ich habe hier analytisch drei Ebenen eingezogen. Zum einen ist da die materiell-strukturelle und ökonomische Ebene. Dazu gehört die erwähnte Ausgliederung alter Menschen aus der Arbeit. Darüber hinaus frage ich, was die Abspaltung auf der kulturell-symbolischen Ebene impliziert, da geht es um Diskurse. Und dann überlege ich, was das auf sozialpsychologischer Ebene bedeutet. Die Dissoziation erschöpft sich nicht in rein ökonomischen Tatbeständen, sondern zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Auf der diskursiven Ebene ist Alter aufgrund der Implikationen, die sich aus der kapitalistischen Trennung von Alter und Arbeit ergeben, tendenziell negativ konnotiert. Auf sozialpsychologischer Ebene zeigt sich dieser negative Status des Alters in der Disposition der Subjekte, sich vom Alter(n) zu dissoziieren, was insbesondere die Gestalt annimmt, das Alter – und das heißt in der Regel: den physischen Alterungsprozess – zu verbergen oder, noch besser, möglichst weit nach hinten zu drängen.

Da denke ich unmittelbar an Anti-Aging. Kann man in dieser Hinsicht nicht vielleicht doch von einer Zuspitzung sprechen?

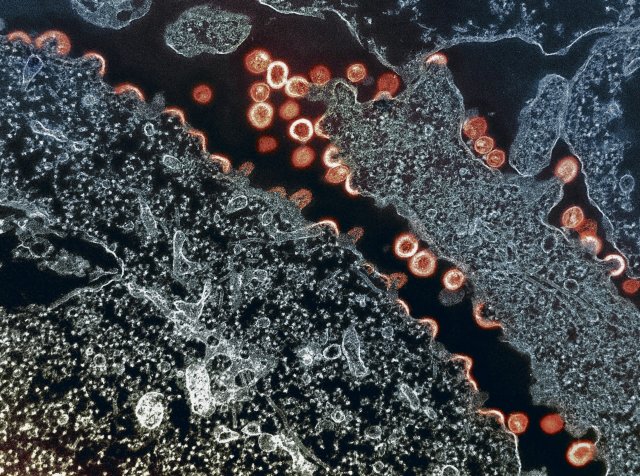

Durchaus. Die Neigung zur Dissoziation vom Alter(n) kulminiert heute im Anti-Aging, an das wiederum eine ganze Industrie anknüpft.Diese lebt geradezu von besagter soziopsychischer Disposition der Subjekte, das Alter(n) mit aller Kraft zu negieren. Die Extremform davon ist der sogenannte Transhumanismus mit seiner Wahnvorstellung, so etwas wie Unsterblichkeit zu erzeugen, indem man den alternden und daher defizitären menschlichen Körper mithilfe von Technologie überwindet. Paradoxerweise stellt sich diese postmoderne Zuspitzung von Altersfeindlichkeit an der Oberfläche als Positivierung des Alter(n)s dar. Das Alter(n) wird also gleichzeitig diskursiv aufgewertet, was zum Beispiel an den seit Jahren in der Gerontologie herumgeisternden Konzepten eines »aktiven Alterns« oder in der Rede von den »jungen Alten« abgelesen werden kann. De facto läuft es hier aber auf eine Beschwörung von Alterslosigkeit hinaus, die die negative Sicht auf das Alter(n) nur in anderer Form fortschreibt. Die kritische Gerontologin Barbara Marshall spricht in diesem Zusammenhang von »Post-agist Agism«. Die klassische Altersfeindlichkeit wurde sozusagen abgelöst durch eine nicht minder altersfeindliche Tendenz zur Alterslosigkeit.

Wenn Menschen dieser alterslosen Norm nicht mehr entsprechen können, kann das so weit gehen, dass sie es vorziehen, zu sterben oder sich sogar das Leben zu nehmen, schreiben Sie. Ist das nicht eine gewagte These?

Auf der sozialpsychologischen Ebene ist das eine logische Konsequenz, weil das Altern mich als Subjekt in dieser Gesellschaft in eine unmögliche Position bringt. Ich falle aus dem normativen Zentrum der Gesellschaft heraus. In diesem Zentrum steht Arbeit, Leistung, Aktivität, Produktivität, Fitness, Jugendlichkeit. Wir identifizieren uns selbst so sehr mit diesen gesellschaftlichen Imperativen, dass uns das Alter(n) – sei es durch den Ruhestand, sei es durch altersbedingte physische Verluste und Einschränkungen – massiv in unserer personalen Identität tangiert. Diese Disposition hinterlässt auf sozialpsychologischer Ebene entsprechende Spuren. Dass Menschen sich dafür entscheiden, ihr Leben zu beenden, ist natürlich eine Extremform, die sich aber immerhin in einer stark erhöhten Suizidprävalenz vor allem im hohen und sehr hohen Alter niederschlägt. Wesentlich weiter verbreitet sind die Versuche der Menschen, das Alter so weit wie möglich zu verdrängen.

Und wenn das nicht gelingt?

Wenn Menschen von den biologischen und physischen Tatsachen des Alterns eingeholt werden, etwa wenn sie pflegebedürftig werden oder womöglich sogar mit Demenz konfrontiert sind, wird es problematisch. Demenz ist derzeit eines der großen gesellschaftlichen Schreckgespenster. Viele sagen, bevor sie pflegebedürftig oder dement werden, ziehen sie es vor, zu sterben oder ihr Leben selbst zu beenden. Das wiederum ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Diskurse um Sterbehilfe mittlerweile wieder so einen großen Zulauf haben.

Sie beziehen sich in ihrer Analyse hauptsächlich auf Deutschland und Österreich. Sind sich die beiden Länder in ihrer Alterskonzeption tatsächlich so ähnlich?

Es gibt sicherlich so einige Differenzen, etwa mit Blick auf das Rentensystem und wie dieses jeweils konkret ausgestaltet ist. Diese Differenzen werden noch größer, wenn man zum Beispiel angelsächsische Länder mit einbezieht – ganz zu schweigen von Ländern im Globalen Süden, in denen es ein Rentensystem, jedenfalls in der uns bekannten Form und sozialen Breite, oft gar nicht gibt. Ungeachtet solcher Differenzen würde ich aber behaupten wollen, dass meine »Kritische Theorie des Alter(n)s«eine gewisse Allgemeingültigkeit für alle Länder und Regionen beanspruchen kann, in denen, mit Marx gesprochen, »kapitalistische Produktionsweise herrscht«. Bei allen Unterschieden im Detail, beruht Kapitalismus auf kategorialen Formen wie Geld, Wert, Ware oder Arbeit, die in allen kapitalistischen Gesellschaften gültig sind und ihren Zwang auf die Menschen ausüben.

Von Deutschland aus wird doch aber ein fast neidischer Blick auf die österreichische »Pension«, also Rente, geworfen…

Das kann schon sein, weil es ja, wie gesagt, durchaus Differenzen gibt, auch beim Rentensystem. Etwa was das gesetzliche Pensionsantrittsalter betrifft, das in Österreich, jedenfalls einstweilen noch, etwas niedriger ist als in Deutschland. Auch die durchschnittliche Pensionshöhe ist in Österreich meines Wissens signifikant höher als in Deutschland. Aber meine kritisch-theoretischen Ausführungen zum Ruhestand und zur Rente beziehen sich primär auf die historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen solcher Institutionen an sich sowie darauf, was der gesellschaftliche Tatbestand eines staatlichen Rentensystems impliziert.

Historisch beschreiben Sie unter anderem die Geschichte des Altenheims als die einer totalen Institution, die im Vergleich zu Psychiatrie und Gefängnis sehr wenig Aufmerksamkeit erfährt…

Im Vergleich zu anderen modernen Institutionen der »Menschenverwaltung«, wie Psychiatrien oder Gefängnisse, über deren Geschichte wir spätestens seit den Arbeiten von Michel Foucault sehr viel wissen, wurde die Geschichte des Altenheims bisher recht spärlich beleuchtet. Dabei ist die historische Entstehung des Altenheims überhaupt nicht von der Entstehung der anderen Institutionen zu trennen. Auch diese fällt zusammen mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise und der dafür erforderlichen Arbeitsdisziplin in der Bevölkerung. Interessant ist, dass dies am Anfang ein Prozess war, in dem zunächst noch gar keine großen Unterschiede gemacht wurden. Die als unproduktiv erachteten Bevölkerungsgruppen, unter ihnen auch Alte, wurden gemeinsam interniert und in der Anstalt einem physischen und moralischen Disziplinierungsregime unterworfen.

Das war am Anfang unter dem Begriff Armenhaus subsumiert, oder?

Ja, das gliedert sich erst später auf. Die Alten bleiben in diesem Ausdifferenzierungsprozess, aus dem Psychiatrien, Gefängnisse oder Krankenhäuser hervorgehen, quasi übrig. Daraus entsteht dann eine Institution, in der Menschen erstmals qua Alter interniert werden. Wobei es von da aus immer noch bis zum späten 19. und frühen 20. Jahrhundert dauert, bis das Kriterium des Alters sich von dem der Bedürftigkeit trennt und wirklich reine Altersheime entstehen. Mit der Ausdifferenzierung des Altenheims verschwindet das Moment der Disziplinierung für die Arbeit, der alte Menschen vorher in den Institutionen so wie alle anderen unterworfen waren. An ihre Stelle tritt die bloße Verwahrung im Heim.

Was den Ruhestand angeht, vertreten Sie auch die Ansicht, dass dieser nicht als positive Errungenschaft gesehen werden kann. Warum eigentlich nicht?

Als Kapitalismuskritiker ist man in Diskussionen oft mit dem Einwand konfrontiert, dass es ja doch bestimmte Errungenschaften gibt, die der Kapitalismus uns beschert hat. Darunter wird auch das »Pensionssystem« gerechnet. Das ist immanent betrachtet nicht ganz verkehrt. Sicher war die Einführung einer Rente damals ein Fortschritt im Vergleich zur Situation, mit der alte Arbeiter*innen konfrontiert waren. Auch in der heutigen Situation eines voranschreitenden Sozialabbaus bin ich selbstverständlich der Ansicht, dass es mit einer Altersrente allemal besser ist als ohne. Betrachtet man den vermeintlichen Fortschritt jedoch etwas genauer, zeigt sich dessen Ambivalenz.

Inwiefern?

Ein Argument, das ich gerade im Zusammenhang mit dem Rentensystem oft höre, ist, dass dieses durch die Arbeiter*innenbewegung hart erkämpft wurde. Das ist richtig – aber auch nur die halbe Wahrheit. In Deutschland entsteht das erste Rentensystem im späten 19. Jahrhundert unter Bismarck, und dabei handelte es sich zunächst um eine Invaliditätsrente für Fabrikarbeiter. Und ihre Einführung war mindestens ebenso politisch opportun, sozusagen als ein Instrument zur Herrschaftssicherung, wie sie auf der anderen Seite von Arbeiter*innen erkämpft wurde. Denn erstens war man damals mit einer rasch wachsenden Masse alter Menschen konfrontiert, die auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar waren. Zweitens war die Einführung der Invaliditätsrente nicht zuletzt auch eine staatliche Strategie, um die aufkommende Arbeiterbewegung zu schwächen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Aber die Opportunität widerspricht doch nicht per se dem Argument, die Rente sei eine fortschrittliche Sozialreform.

Grundsätzlich ist das emanzipatorische Potenzial der Altersrente schon dadurch begrenzt – wie es im Übrigen auch beim Bedingungslosen Grundeinkommen der Fall wäre, das ja heute zum Utopiearsenal der Linken gehört –, dass sie an die Geldform gebunden ist. Das setzt eine gelingende Wertverwertung, also Kapitalismus voraus, mit allem Schlechten, das damit einhergeht. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die zunehmende Krisenhaftigkeit des Kapitalismus dazu führt, dass das Rentensystem auf Dauer nicht finanzierbar sein wird, weil eben die Kapitalverwertung immer weniger gelingt – ganz unabhängig vom viel beschworenen demografischen Wandel. Schon deshalb braucht es Perspektiven, die über das System hinausdenken.

Die Antwort auf diese Frage lautet in Deutschland häufig »Einführung einer allgemeinen Bürger*innenversicherung«. Dem würden Sie sich demnach nicht anschließen?

Ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Bürger*innenversicherung immanent einen Fortschritt darstellen könnte, wenn damit den Menschen ein Einkommen in adäquater Höhe garantiert würde. Es gilt dafür aber nichts anderes, wie schon für die Pension oder das Grundeinkommen: Es bleibt an Geld und eine funktionierende Wertverwertung gebunden.

Was konkrete Handlungsmöglichkeiten betrifft, sind Sie also eher skeptisch, quasi Adorno-Schüler …

Von Adorno habe ich jedenfalls gelernt, dass eine kritische Theorie keine praktischen Handlungsanweisungen geben sollte – schon allein deshalb, weil sie es gar nicht kann. Eine zukünftige Gesellschaftsform, die sich vom Kapital emanzipiert haben wird, ist aus der heutigen Perspektive schwer antizipierbar. Was kritische Theorie kann, ist aufzuzeigen, warum das kapitalistische System nicht haltbar ist, und ansonsten allenfalls Überlegungen ex negativo anzustellen – also Aussagen darüber zu machen, wie Emanzipation nicht gelingen wird. Zum Beispiel wird eine Emanzipation vom Kapitalismus nicht funktionieren, wenn an der Geldform festgehalten wird. Das Grundeinkommen könnte zwar insofern hilfreich sein, als es mit der Koppelung von Leistung und Einkommen bricht. Aber darauf kann man sich nicht beschränken. Da fände ich eine Forderung nach »bedingungslosem Wohnen« oder »bedingungslosem Essen« eigentlich viel radikaler, weil dabei mit der Geldform gebrochen und ausschließlich stoffliche Kriterien in den Mittelpunkt gerückt werden.

Trotzdem beschreiben Sie zum Ende ihrer Arbeit mögliche Perspektiven auf eine andere Gesellschaft.

Ja, aber eben nicht in Form von Handlungsempfehlungen zur praktischen Umsetzung einer Utopie, von der ich schon genau wüsste, wie sie aussieht. Es geht mir dabei auch nicht darum, einen möglichen idealen Zustand auszumalen, in dem unser Verhältnis zum Alter(n) ein ganz und gar positives wäre. Auch in einer emanzipierten Gesellschaft wird Alter(n) immer eine persönliche Herausforderung für den und die Einzelne bleiben, schon allein, was Krankheiten oder Pflegebedürftigkeit betrifft, deren Wahrscheinlichkeit mit höherem Alter zunimmt. Aber es wäre schon sehr viel gewonnen, wenn Altern nicht mehr jene unerhörte narzisstische Kränkung wäre, die sie heute darstellt und die Menschen dazu treibt, das Alter(n) nach Kräften zu bekämpfen.

Die Herangehensweise wäre bei Ihnen die Kombination aus einer Akzeptanz des Alters einhergehend mit Widerständigkeit.

Genau, ich beziehe mich unter anderem auf eine Begrifflichkeit, die auf Jean Améry zurückgeht. Er spricht von einer revoltierenden Anerkennung des Alters. Das gefällt mir, weil es so schön dialektisch ist. Es bedeutet, dass ein gesünderes Verhältnis zum Alter(n) keineswegs darin bestehen muss, die mit dem Älterwerden auf lange Sicht zwangsläufig einhergehenden physischen oder auch kognitiven Einschränkungen einfach hinzunehmen und sich sozusagen darin zu fügen, sondern dass wir diesem Prozess durchaus mit einer gewissen Widerständigkeit begegnen. Diese Widerständigkeit wäre aber zugleich gebrochen dadurch, dass wir die Unhintergehbarkeit des Alter(n)s und damit auch unserer Sterblichkeit anerkennen. Genau an dieser Anerkennung scheitert es unter kapitalistischen Verhältnissen. Und ohne Anerkennung bleibt eben nur die Revolte, die heute in einem regelrechten Krieg gegen das Alter(n) durch Anti-Aging-Medizin und Transhumanismus gipfelt.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.