- Kultur

- Wahlkampf und Kunst

Volker Lösch: »Wir können uns nicht mehr raushalten«

Die Idee ist: konkret werden. Die Linkspartei will linke Gegenöffentlichkeit stärken – ein Gespräch mit dem Regisseur Volker Lösch

Am frühen Freitagabend starten Sie in Berlin-Lichtenberg die neue Reihe »Wütend auf den Kapitalismus?!«. Ist das eine Wahlkampf-Karawane für die Linkspartei?

Ich würde eher sagen: eine Veranstaltung, die linke Gegenöffentlichkeit stärken soll. Damit meine ich natürlich die Politik der Partei Die Linke, aber eben auch die Politik der gesellschaftlichen Linken, ihrer Initiativen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das machen wir zur Europawahl und in fünf, sechs großen Städten in den drei Bundesländern, in denen bald Landtagswahl ist. Und nächstes Jahr vor der Bundestagswahl.

Und wie soll das aussehen?

Wir wollen von der klassischen Demo-Situation wegkommen: Man guckt nur nach vorn und fühlt sich nicht so nah dran. Stattdessen haben wir eine 360-Grad-Installation, die an eine Arena erinnert, angelehnt an die Agora, den Marktplatz in der Antike. In der Mitte steht ein Wagen und außenrum haben wir Podeste, auf denen auch Darbietungen stattfinden können, so dass man den energetischen Fokus auch mal von der Bühne runterziehen kann auf die Seite. Es geht in alle Richtungen. Das Schöne ist: Man kann von allen Seiten auf diesen Platz laufen. Auch Menschen, die durch Zufall unterwegs sind.

Hinsetzen kann man sich nicht?

Doch, das ist auch anders als bei einer Demo. Wir haben Klappstühle und Würfel und man kann sich auch auf den Rand der Podeste setzen. Wer sitzt, hört besser zu. Aber es ist auch ein bisschen gedacht für die Älteren, die ja Probleme kriegen können mit dem Stehen.

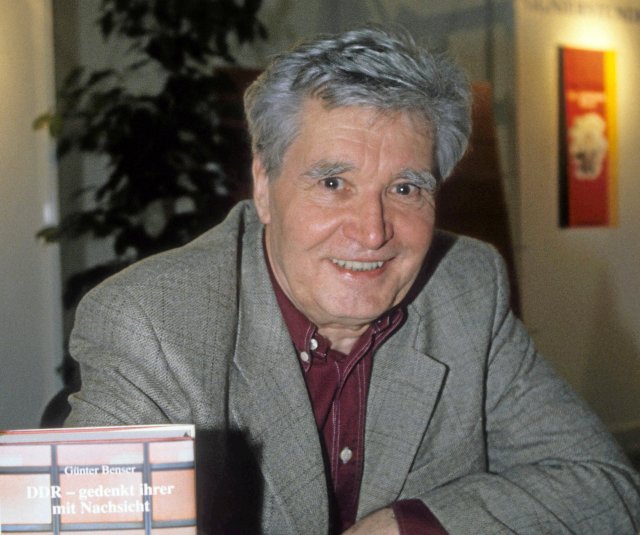

Regisseur Volker Lösch, Jahrgang 1963, hat bisher über 100 Schauspiel- und Opern-Inszenierungen realisiert. Zuletzt inszenierte er »Recht auf Jugend« am Schauspielhaus Bonn mit Aktivisten der Letzten Generation und Brechts »Dreigroschenoper« im Reichsbürger- und AfD-Milieu am Staatsschauspiel Dresden. Jetzt kümmert er sich um die linke Performance »Wütend auf den Kapitalismus?!«.

Wie sieht denn diese Installation aus?

In der Mitte ist ein Wagen, dessen Wände goldfarben verkleidet sind. Das hat die Bühnenbildnerin Cary Gayler entworfen. Eines der größten Probleme, das wir derzeit haben, ist die Ungleichheit, dieser skandalöse, immer weiter wachsende Überreichtum. Deswegen ist alles schön gold. Und man kann von außen unseren Slogan lesen: »Wütend auf den Kapitalismus?!« Der stammt von Bernie Sanders. Wir sind für eine starke linke Politik.

Was verstehen Sie darunter?

Bewegung von links, mehr als Parteipolitik. Jemand, der ein gutes linkes Buch schreibt, der betreibt auch linke Politik. Jemand wie ich, der gerade ein Interview gibt, macht linke Politik. Sie machen das auch, wenn Sie für eine linke Zeitung arbeiten.

Okay, eine linke Printzeitung kann man aufblättern und schauen, was einem gefällt und was nicht. Aber Sie machen eine Art Straßentheater…

Ich würde es Performance nennen.

Und da ist doch die Crux: Es muss die Leute, die zufällig vorbeikommen, überzeugen, stehenzubleiben und es weiter zu verfolgen. Das entscheiden sie vielleicht in 30 Sekunden. Was ist der Trick?

Erstmal das Gold. Das sieht gut aus. Dann unser Logo: eine goldene Rakete, die die Welt durchschlägt. Und unsere Themen: Wir beginnen mit der Ungleichheit, dann kommt Migration, Postmigration und Soziales. Das dritte Thema ist Klima. Das erzählen wir anhand von dem Widerstand gegen Tesla in Grünheide. Das vierte Thema ist Wohnen, in Berlin sehr wichtig. Das fünfte ist Menschenrechte und das sechste Utopie.

Eine andere Gesellschaft?

Sozialismus ist als Begriff zwar diskreditiert, aber nicht als politische Form.

Und Europa?

Das ist das siebte Thema. Wir fangen die Veranstaltung mit Martin Schirdewan an und enden mit ihm. Für jeden Abschnitt kommen Spezialist*innen hinzu. Das wechselt dann von Stadt zu Stadt. Die Zivilgesellschaft soll im weitesten Sinne partizipieren. Mit dabei in Berlin sind zum Beispiel die Soziologin Naika Foroutan, die Autorin Julia Jirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, aber auch Schauspieler*innen wie Philipp Grimm und Katharina Wackernagel, die auch Rollen übernehmen und Inhalte theatralisieren.

Ganz schön sportlich für 1,5 Stunden.

Wir wollen das jetzt mal ausprobieren.

Und zwischendurch gibt es auch mal Musik?

Ja, politische Musik, aber nicht diese Lagerfeuer-Liedermacher. In Berlin ist eine Rapperin dabei: Lena Stoehrfaktor. Und es gibt Auftritts- oder Einlaufmusiken für die jeweiligen Akteure, wie beim Boxkampf. Rouzbeh Taheri, der »nd«-Geschäftsführer, der für die Initiative Deutsche Wohnen enteignen auftritt, hat sich »Eye of the Tiger« gewünscht, er kriegt aber eine andere Musik.

Gute Ideen brauchen auch eine gute Show.

Das ist eine Mischung aus Demonstration und Talk. Ich möchte das gerne mit verschiedenen Formen auflockern und das Ganze unterhaltsam machen. Elon Musk, Susanne Klatten und Ursula von der Leyen führen bei uns gespielte Dialoge. Die Idee ist, auf den Punkt zu kommen, konkret zu sein, und den üblichen Politiker*innen-Sprech, diese Abstraktion von Worthülsen, zu vermeiden. Das ist alles ein Riesenexperiment, das es in der Form noch nicht gab. Am Ende soll sich ein Meinungsbild von Menschen ergeben, die an unterschiedlichen Ecken der Gesellschaft linke Politik im weitesten Sinne betreiben, die aber eigentlich nicht wirklich repräsentiert werden, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt.

Die sind in der Tat sehr überschaubar.

Ich glaube schon, dass es ein Potenzial von 15 bis 20 Prozent gibt für diese Art von Linkssein. Auch in Abgrenzung von der Gruppe, die sich da jetzt abgespalten hat, was es mir persönlich auch ehrlich gesagt erst möglich macht, mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten.

Ist diese Performance auch Ergebnis Ihres dokumentarischen Theaters der vergangenen 20 Jahre?

Ich mache kein Dokumentartheater, sondern ganz einfach Theater, in unterschiedlichen Formen. Nur im Unterschied zu vielen anderen sind dabei politische Inhalte zentral. Wir beziehen ganz häufig in unsere Arbeiten Vertreter*innen von sozialen Gruppen mit ein, das ist aber dann nicht dokumentarisch, sondern sinnlich und saftig. Zusammen mit Christian Tschirner habe ich zum Beispiel für das Staatsschauspiel Dresden den kompletten »Tartuffe« umgeschrieben auf die Geschichte des Neoliberalismus. Also, es ist immer hochpolitisch, aber eben figürlich gefasst. Und dabei mischen sich immer Profis mit Laien, das bringt beiden Seiten etwas. Die Profis bringen den Laien Schauspielen bei und die Laien können Dinge beschreiben und beglaubigen, die die Profis nicht wissen. 2010 hatte ich in Hamburg 30 Hartz-IV-Empfänger*innen auf der Bühne. Wenn jemand von denen erzählt, »ich gehe nicht aus dem Haus, weil ich die Schuhe nicht abnutzen will, denn ich habe nur ein Paar und kein Geld, zum Schuster zu gehen«, dann ist das keine Rolle, sondern ein echtes dringendes Problem. Was dann das Strukturelle plastisch macht.

Im Wahlkampf betreiben Politiker doch auch Rollenspiele.

Ja, das ist oft sehr leblos, dieses Floskelhafte und das ritualisierte Abfahren von Inhalten. Und man weiß, das hat mit der Realität nichts zu tun. Wenn sie authentisch wären, müssten die Grünen zum Beispiel plakatieren mit »Hurra, Asylgesetz abgeschafft!«.

Für Ihre Performance werden keine Rollen eingeübt?

Nein, es ist kein Theaterstück, bei dem etwas auswendig gesprochen wird. Wir proben nicht. Wir verabreden nur, was wir verhandeln wollen. Es gibt ein ungefähres Skript der Veranstaltung. Ich hoffe auf das Talent der Beteiligten, und dass das irgendwie gut über die Bühne geht.

Und warum machen Sie sich den ganzen Stress?

Ich bin ja ein relativ bekannter Regisseur aus dem Staatstheater-Bereich. Die sind ja eigentlich immer so unterwegs und sagen: Ich will jetzt mal unmittelbar mit Politik nichts zu tun haben. Aber ich finde, das geht jetzt nicht mehr so. Wir können uns nicht mehr raushalten. Kriege, Rechtsruck, Reichtum, Ungleichheit, Klimakatastrophe – und ich sitze im Theater und mache Kunstübungen? Deshalb möchte ich eine linke Gegenöffentlichkeit stärken. Wir machen das nicht so wie andere, die sagen, »nur für Deutsche« oder »Rassismus und Feminismus sind Nebenthemen« oder »wir machen Politik mit einer Führungsgestalt«. Nein, denen sagen wir: Wir sind die Vielen. Es gibt doch schon so viele tolle Menschen, die linke Inhalte vertreten, aber eben jeweils nur für sich allein. Wir wollen eine Energie erzeugen, die sich dann im besten Fall fortsetzt.

Oft wollte die Linkspartei in der Vergangenheit als kleine Partei nur mitregieren und mitmachen.

Letzten Sommer habe ich dieses kleine Bändchen gelesen: »Kunst und Politik«, ein Gespräch zwischen dem Filmregisseur Ken Loach und dem Soziologen Édouard Louis. Sie haben sich dabei gefragt, warum so wenige links wählen und so viele rechts. Und kamen dann auf den sehr einfachen Punkt: Linke müssen sich um ihre eigenen Inhalte kümmern und versuchen, sie nach außen zu transportieren, und nicht ständig den anderen hinterherlaufen. Wir haben so viel Gutes zu sagen, und das wird sich mittelfristig auch durchsetzen. Wenn wir bei uns bleiben.

Erste Veranstaltung am heutigen Freitag um 18 Uhr auf dem Anton-Saefkow-Platz in Berlin-Lichtenberg. Die Infos findet man hier.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.