- Kultur

- Literatur und Freiheit

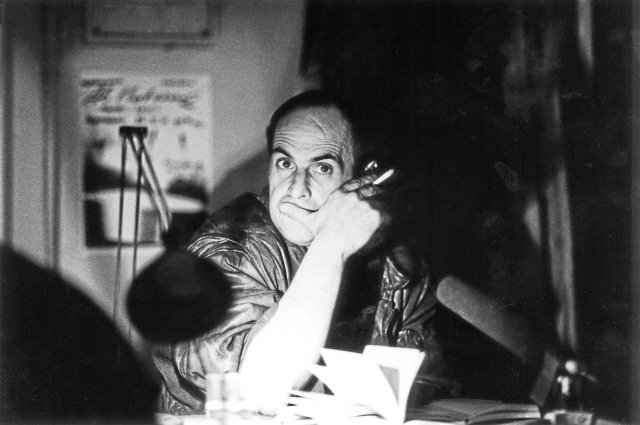

Thomas Brasch: »Ich bin mein eignes Volk«

Vor 80 Jahren wurde der Schriftsteller und Filmemacher Thomas Brasch geboren. Jetzt erschien erstmals sein gesamtes Prosawerk in einem Band

Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Es ist nicht gänzlich abwegig, die ostdeutsche Künstlerfamilie Brasch als Beispiel heranzuziehen, wenn es darum geht, die Wahrheit dieses Satzes zu illustrieren. Thomas Brasch wurde heute vor 80 Jahren als das älteste von insgesamt vier Kindern geboren, als Sohn jüdischer Exilanten, die nach Kriegsende aus England in die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands übersiedeln und sich beim Aufbau des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden engagieren; der Vater wird hochrangiger Parteifunktionär, die Mutter Journalistin.

Als junger Mann studiert Thomas kurzzeitig Journalistik und Dramaturgie an der Filmakademie, er will Dichter werden. Von beiden Hochschulen wird er wegen »existenzialistischer Anschauungen« rausgeworfen. Seine Theaterarbeit »Seht auf dieses Land«, die sich mit dem Vietnamkrieg beschäftigt, schafft es bis zur Generalprobe, dann wird sie verboten. 1968, als 23-Jähriger, verteilt er Flugblätter, mit denen er gegen den Einmarsch der Sowjets in Prag protestiert. Er kommt in den Knast, danach wird er als Fräser in die Produktion gesteckt. 1975 kommt es zu seiner ersten Lyrik-Publikation, ein schmales Gedichtheftchen in der beliebten DDR-Reihe »Poesiealbum«. Eine zweite Auflage wird das Bändchen erst nach 1990 erleben.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Schon 1976 ließ der realsozialistische deutsche Staat den unbotmäßigen Jungschriftsteller ausreisen: Brasch zog gemeinsam mit seiner Partnerin, der Schauspielerin Katharina Thalbach, von Berlin, Hauptstadt der DDR, nach Westberlin. Dort versuchte man umgehend, den als »rebellisch« etikettierten DDR-Autor als »Dissidenten« zu vereinnahmen.

Wenn seine Erfahrungen als Bürger der DDR auch enttäuschend waren: Von der Utopie eines gelingenden Sozialismus wollte Thomas Brasch sein Leben lang nicht lassen. Weder in der einen Gesellschaft leben zu können, dem stickigen, biederen Kleinbürgersozialismus, noch in der anderen, der nicht minder verlogenen, von falschem Glamour umwehten kapitalistischen, sich am Ende nicht weniger unfrei erweisenden BRD: Das war eines der Themen, von denen der Dichter, Übersetzer, Filmemacher und Theaterautor Brasch umgetrieben wurde. Wiederholt geht es in seinen Erzählungen, Essays, Tagebuchnotizen um das Kaputtgehen an gesellschaftlichen Zwängen und einer stumpfsinnigen Arbeitswelt, darum, sich nicht befreien, kein selbstbestimmt Handelnder werden zu können. Das Individuum hat keine Chance: in der DDR nicht, deren Kollektivideologie jeden assimiliert, dem es nicht gelingt, sich rasch genug dem Zugriff des Staates und seiner Organe zu entziehen; und auch in der BRD nicht, wo es das Geld und die »westliche Konsumscheiße« (Brasch) sind, die jeden eigenen Gedanken verkleistern und zunichtemachen.

Im soeben erschienenen Band »Du mußt gegen den Wind laufen«, der Braschs gesammelte Prosa enthält, findet sich unter den Texten aus dem Nachlass auch die 1964 verfasste Satire »Die Badeordnung«, die aus »zehn Geboten« besteht. Darin macht der 19-jährige Autor sich bereits über Konformitätszwang und jede Form der Zurichtung des Einzelnen im Kollektiv lustig. Im 5. Gebot (»Du sollst schwimmen mit deinesgleichen«) heißt es etwa: »Die, die sich in einer Riege zusammentaten, demonstrieren ihre Zugehörigkeit zu ihr durch das Tragen gleichfarbiger Badehose.« Die »Schwimmer« werden aufgefordert, mit ihresgleichen zu schwimmen. Deren natürlicher Feind wiederum seien die »Nichtschwimmer«, wie im 6. Gebot dargelegt wird: »Diese bleiben deine Hauptgegner (…) Erhebe ständig den Finger gegen sie, auch wenn du dabei Wasser schlucken solltest.«

Auch Braschs Prosadebüt »Vor den Vätern sterben die Söhne« kann als Kritik am bedauernswerten Zustand der DDR gelten, muss aber auch als Resultat von Resignation verstanden werden. Das Buch konnte in der DDR nicht in der vom Autor vorgesehenen Form erscheinen. Also wurde es, vermittelt durch Heiner Müller, 1977 in der Bundesrepublik publiziert, im damals noch sehr linken Rotbuch-Verlag.

Als der Fernsehjournalist und Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller damals Brasch in seinem neuen Zuhause in Westberlin aufsuchte, um ein Filmporträt über ihn zu drehen, und es dem Journalisten gelang, Brasch beim beiläufigen Tanzen in seiner Wohnung abzufilmen, musste Troller auf dessen Wunsch schriftlich bestätigen, dass er die Szene nicht verwenden wird. Brasch: »Wär’ ja noch schöner. Dissident Brasch tanzt, während deutsche Arbeiter verhungern.«

Im Westen schrieb Brasch für das Theater und drehte unter anderem die Spielfilme »Engel aus Eisen« und »Der Passagier«. Doch seine Bereitschaft zur Anpassung an den bundesdeutschen Kulturbetrieb ließ weiterhin zu wünschen übrig. 1987 schrieb er, eine Meinungsverschiedenheit mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki austragend, in der »FAZ«: »alle zurückliegenden Konflikte zwischen mir und verschiedenen Institutionen meines Landes waren immer Konflikte über das Wie des Sozialismus, nie über eine Alternative zu ihm (…) Daß ich in West-Berlin lebe, heißt nicht, dass ich mich zum Anhänger der Geldgesellschaft zurückpervertiert habe.«

Die im Januar 1989, neun Monate vor dem sogenannten Mauerfall, abgehaltene Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, bei der die rechtsextremen Republikaner über sieben Prozent der Stimmen erhalten hatten, kommentierte er in der »Taz« so: »Zur Wahl standen: Nazis, Feiglinge und Idioten. Sie sind gewählt worden. Die Stadt, in der ich lebe, hat sich zur Kenntlichkeit entstellt. Gesindel hat Gesindel gewählt. Jetzt verstehe ich, warum keiner dem Volk trauen darf, dem er entwachsen ist.« Und in dem Gedicht »Vorspiel II«, entstanden Anfang der 90er Jahre für seine »Romeo und Julia«-Bearbeitung »Liebe Macht Tod«, finden sich diese Verse: »Ich bin mein eignes Volk. Ihr seid vereint/ in dem Verein, der richtet und der henkt.« Bis heute unvergessen ist auch seine denkwürdige Dankesrede, die er hielt, als er 1982 für »Engel aus Eisen« den mit 50 000 DM dotierten Bayerischen Filmpreis entgegennahm, und die mit dem schönen Satz endet: »Ich danke den Verhältnissen für ihre Widersprüche.«

Die deutschen Feuilletons machen sich’s leicht mit dem im Herbst 2001 gestorbenen Dichter. Sie tun das, was sie schon immer am liebsten taten: Sie reduzieren den gern rauchenden, trinkenden, vor Kameras eloquent und mit bitterem Humor Kritik übenden Lederjackenträger auf eine Klischeefigur, eine Mischung aus schönem Raubein und Berufsprovokateur, wie das auch bereits das extrem schlechte Biopic tat, das vor einigen Jahren entstand: »gutaussehend, cool, Frauenheld, Rebell, Dissident« (SWR), »wütend und rebellisch« (»Süddeutsche Zeitung«), »eine Art Popstar« (Deutschlandfunk Kultur), »er war brillant, streitlustig, lebte exzessiv« (Arte), »ein melancholischer Radikaler« (»Focus«), »ein Künstler in Lederjacke und mit Zigarette, schön, traurig, wütend« (BR). Oder sie bedienen sich der pathetischen Phrase: »Da schreibt einer gehetzt um sein Leben« (SWR), »er verkörperte die deutsch-deutsche Zerrissenheit wie wenige andere« (Arte).

Tun Sie mir einen Gefallen: Lassen Sie sich von der posthumen Mythisierung der Person des Künstlers, die stets gleichzeitig eine Gleichgültigkeit gegenüber seinem Werk ist, nicht beirren. Lesen Sie seine Texte trotzdem. Auch wenn dieser 880-Seiten-Klopper, der zu Lebzeiten Gedrucktes und ungedruckte Prosa aus dem Nachlass enthält, ein wenig Lektürezeit in Anspruch nimmt. Wem das zu viel ist, der kann ja mit den gesammelten Gedichten anfangen (1030 Seiten), die bereits 2013 erschienen sind. Ein kurzes aus dem Nachlass geht so: »DIE REIME SIND SCHÖN SIE BELÜGEN DICH/ Das macht sie ähnlich deinen zwei Ländern/ Sie zwingen dich Und sie fügen sich/ Was willst du immer noch an beiden ändern«.

Thomas Brasch: »Du mußt gegen den Wind laufen«. Gesammelte Prosa. Hg. v. Martina Hanf. Suhrkamp, 877 S., geb., 42 €;

Thomas Brasch: »Die nennen das Schrei«. Gesammelte Gedichte. Hg. u. m. einem Nachwort versehen v. Martina Hanf u. Kristin Schulz. Suhrkamp, 1029 S., br., 35 €.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.